* 날 짜 : 2019년 4월 6일(토요일)

* 날 씨 : 맑음

* 산 행 지 : 용유담 - 솔봉 - 선녀굴 - 함양 독바위 - 오뚝이바위 - 상내봉 - 장구목이 - 용유담

* 산행시간 : 8시간 20분(운행시간 5시간 07분 + 휴식시간 3시간 13분)

* 산행속도 : 보통 걸음

* 산행인원 : 4명(앵경, 고남, 신난다, 선함)

* 산행일정

08:05 용유교(용유담)

08:27 - 08:40 세진대(마적송)

08:45 - 08:53 대종교 국조단군성전 지리산마적천진전

08:54 - 09:04 마적동 독가촌(도사배나무 · 장기판바위 · 도사우물)

09:11 솔봉능선 들머리

09:45 - 10:00 677m봉

10:12 712.7m봉(△ 운봉 422)

10:40 - 10:50 솔봉 아래 전망대(850m)

10:58 - 11:02 솔봉(914.8m)

11:16 선녀굴 사거리

11:19 - 11:34 선녀굴

11:52 - 11:57 의론대

12:00 - 12:04 고열암지(1085m)

12:07 - 12:10 신열암지(1100m)

12:12 - 13:02 함양 독바위(1117.5m)

13:05 - 13:11 안락문

13:24 상대날등 꼭지점(1193.3m봉)

12:34 - 12:37 1213.9m봉

13:39 - 13:50 상내봉 삼거리(오뚝이바위, 1211m)

13:58 상내봉 갈림길

14:00 - 14:16 상내봉(1161m)

14:18 - 14:26 상내봉 남쪽 아래 전망대

15:08 송대마을 갈림길

15:18 - 15:30 장구목이(옛고개)

15:45 지리산 둘레갈 안부 사거리

16:25 용유교(용유담)

함양군 휴천면 문정리에 위치한 용유교(龍遊橋),

엄천강이라고도 부르는 임천강이 품은 명소 용유담(龍遊潭)을 가로지르며,

함양군 마천면 금계마을과 휴천면 동강마을을 잇는 지리산 둘레길 제4구간이 지나는데,

용유교에서 세진대 - 솔봉 - 함양 독바위 - 오뚝이바위 - 상내봉 - 장구목이를 지나,

벽송사 갈림길에서 지리산 둘레길 제4구간 순환코스를 따라 돌아오기로,

지사모 회원들과 함께하지만 일행이라곤 달랑 넷인데,

랭킹 1, 2, 3위가 총출동한 경로산행이라고나,

넷의 춘추(?)를 더하니 255살이요,

평균연세(?)만도 자그마치 63.75살,

지사모 역사상 언제 이런 적이 또 있었던가?

그야말로 새 역사를 창조하는 셈인데,

내 나이가 어때서!!!

산행하기 딱 좋은 나인데(08:05)

용유담(龍遊潭),

엄천강의 상류에 있는 용유담은 마천면과 휴천면의 경계인 이곳에 위치해 있다.

지리산의 아름다운 계곡들에서 흘러내린 맑은 물이 용유담에 이르러서는

해가 쨍쨍 내리쬐는 화창한 대낮에 우레소리 같은 폭포의 소리를 비롯하여

장방형의 평평한 호수를 이루게 된다.

화강암으로 된 기암괴석이 첩첩이 쌓인 험준한 봉우리는

용이 하늘로 날아 올라가는 형상이라고 하겠다.

이 용유담은 신선이 노니는 별유천지로

옛부터 시인묵객들의 발길이 끊이지 았았던 곳으로

여름이 되면 각처의 피서객들이 휴식처를 찾아 모여 들어 붐비는 곳이기도 하다.

서편의 벼랑으로는 절경을 이루는 풍치와 청아한 물빛,

거울 같은 물에 비친 산그림자,

푸른 못의 반석에 펼쳐진 모래는 가히 도원경의 경지에 이르는 듯

황홀한 풍경은 보는 이로 하여금 하염없이 도취되게 하곤 한다.

길 언덕 위에 구룡정이란 정자가 있고,

이 용유담가에는 당나귀바위와 장기판이라는 바위가 있다.

용유담에는 아홉 마리의 용이 살았다는 전설과

마적도사와 당나귀 관련 전설이 내려오고 있다.

용유담

* 용유담

지리산 북쪽 함양군 휴천면 송전리 엄천계곡에서 가장 아름다운 곳으로 기암괴석과 폭포소리,

서쪽 언덕의 나무숲과 푸른 담수에 높푸른 하늘이 어우러져 신비경을 자아내는 곳이다.

장방형의 평평한 호수, 절묘한 화강암 괴석들이 첩첩이 싸인 계곡은 용이 승천할 것 같은데,

호수에서의 고기 잡는 어부의 작은 배는 한 폭의 신선도 같고 절벽의 풍치나 청아한 물빛,

물속의 반석과 모래사장에 빠져들면 마적도사와 아홉 마리 용의 전설과 더불어 황홀경에 빠져들게 된다.

아홉 마리 용을 그린 병풍이 두 개 있었는데, 하나는 일제강점기 때 서울 박람회에

출품했다가 분실되었고, 하나는 눈먼 용 한 마리만 남겨 두고 싸우다 당나귀를 죽게 한 여덟 마리 용이

마적도사에게 벌을 받아 쫓겨나는 그림으로 마적도사의 철장과 함께 해인사 박물관에 보관 중이다.

용유담은 함양군 마천면과 휴천면 그리과 임천과 엄천의 경계이며 남쪽 지리산과 북쪽 법화산 사이를

따라 흘러가는 엄천에는 용유담을 비롯하여 12곳의 바위, 소(沼), 정자 등의 경승지가 있다.

* 마적도사와 아홉 마리 용 전설

신라 무열왕(659년) 마적도사가 용유담에 와서 마적사를 짓고 나귀를 기르고 있었다,

식량과 부식물이 떨어지면 쪽지를 써서 쇠도장을 찍어 나귀에게 부쳐 오도재를 넘어 관동장에 보냈다.

상인이 물품을 챙겨 주어 싣고 다시 돌아와 나귀바위에서 울면,마적도사는 쇠지팡이로 다리를 놓아 나귀가 건너오게 하였다.

하루는 마적도사가 지리산 천왕 매와 장기를 두는데 정신이 빠져 있었고, 눈먼 용을 제외한 여덟 마리 용이 여의주를 서로 차지하여 하늘에 오르려고 물고 뜯고 싸우는 소리 때문에 나귀 우는 소리를 듣지 못했다.

나귀는 울다 지쳐서 죽고 말았다. 뒤늦게 나귀의 죽음을 알게 된 마적도사는 장기 때문에 나귀가 죽는 줄을 몰랐다며 화가 나서 장기판을 던지니, 한 조각은 마적동에 떨어져 바위에 장기판이 새겨졌다.

마적도사는 눈먼 용 한 마리를 남겨 놓고 여덟 마리 모두 쫓아버렸다.

* 거북바위 전설

용유담의 소(沼) 안에 거북바위가 있는데 거북이가 토끼 간을 찾아가기 위해 뭍으로 나왔다가 토끼를 놓쳐서 용왕으로부터 벌을 받아 바위로 변했다는 전설이 전해진다. 거북바위는 물에 잠긴 정도에 따라 용으로

보이기도 한다.

* 거품소와 눈먼 용 전설

나귀바위 근처에 수심이 깊고 거품이 빙빙 도는 거품소가 있다. 이 거품소에는 용유담의 아홉 마리 용 중에 마적도사가 쫓아내지 않은 눈먼 용이 거품소 깊숙한 곳의 굴에 잠들어 있어 거품이 생긴다는 전설이 있다.

이 거품소는 포호소(泡湖沼)라고도 한다.

* 나귀바위 전설

마적도사가 장기판을 던져 반쯤 깨어진 빨간 핏빛의 나귀바위는 1960년대에 지방도로 공사를 위해 폭파해야 했다. 그 바위를 폭파하니 폭음과 함께 호두만한 말방울 16개가 쏟아져 나왔는데, 마적도사의 애마 나귀 방울이었다. 송전리 주민의 말에 의하면 이것을 7명이 나눠 가지고 집에 가 책상서랍, 농, 빼닫이 등에 보관하였는데 3일 후에 보니 모두 없어졌다. 모두 놀라서 마적도사의 도술이었다고 생각했다고 한다.

현재 나귀바위는 사라졌으며, 거품소 부근 도로변에 있었다.

* 장기알 전설

용유담에서 거품소 가기 전 수많은 바위가 사방으로 흩어져 있는 곳이 있다. 마적도사와 아홉 마리 용 전설

에서 마적도사가 던진 장기판의 장기 알이 흩어져서 이곳의 바위들이 되었다고 한다.

* 당나들골 전설

마적동의 세진대에서 모전마을로 내려오는 당나들골 길이 있다.

옛날 마적도사의 나귀가 마적동에서 내려와 강을 건너던 길이다.

당나들골 중간에 화암대라는 넓고 큰 바위가 있었다.

* 세진대와 마적송

마적동 아래에 있으며 옛날 마적사로 올라갈 때는 여기서 몸과 마음의 먼지를 털어냈다고 전해져서 세진대라 부른다. 마적도사가 장기를 두던 전설이 있으며 용유담과 나귀바위가 한눈에 보인다. 세진대 위의 마적송은 수령 400년의 소나무이다. 송전마을에 살았던 선비 강지주 등이 대를 쌓고 노닐던 곳이다.

* 장독바위 전설

세진대 옆에 있는 바위인데, 장독을 세워 놓은 것처럼 생겼다 하여 붙여진 이름이다.

장독바위에 병든 환자가 돌을 던져서 그 위에 얹으면 병이 낫는다는 전설이 있다.

마적도사의 부인이 치맛자락에 장독 뚜껑을 안고 얹었다는 전설이 있다.

* 마적동과 마적사 유래

신라 무열왕(659년) 때 마적도사가 이곳으로 와 마적사 절을 짓고 수도한 곳에 마을이 생기면서 마적이라는 이름이 생겼다. 또한 마을 앞 큰 바위 위에 말발굽 형상이 새겨져 있어 마적동이라 한다고 전해진다.

용유담의 비경으로 옛 선인들이 찾아와서 그때부터 마을이 형성된 것으로 여겨진다.

마적사는 현재 존재하지 않으나, 대종교 천진전

또는 독가촌 뒤편 대나무숲이 옛 마적사지로 추정된다.

* 도사배나무 전설

마적동 앞에 있었던 큰 배나무인데, 마적도사가 심었다 하여 붙여진 이름이다.

마적도사가 절을 떠나던 날 배나무 한 그루를 심으면서, 이것이 살아 있으면 내가 산 줄 알고

이것이 죽으면 나도 죽은 줄 알라고 말했다 한다.

배나무는 사라호 태풍에 쓰러져 현재는 터만 남아 있다.

* 장기판바위 전설

마적도사와 아홉 마리 용 전설 중에 마적도사가 장기를 두는데 정신이 빠져

나귀의 죽음을 뒤늦게 알고 화가 나서 장기판을 던졌고,

반쪽은 나귀바위에 떨어졌고 나머지 반쪽은 이곳에 떨어져 장기판바위가 되었다.

바위에는 장기판 형상이 남아 있다.

* 도사우물 전설

마적도사가 마시던 우물로, 가뭄이 들거나 비가 많이 와도 수량이 일정하다고 한다.

옛 마적사의 우물로 추정되기도 하며, 이 물을 마시면 장수한다고 전해진다.

* 말발굽바위 전설

마적동의 지명 유래가 된 말발굽 형상이 새겨진 바위다.

1990년대 태풍과 산사태에 의해 떠밀려 내려가면서 유실되었다.

* 마적대

마적대는 지리산 8대(臺) 중 하나이다.

옛 선인들에 의하면 일 금대, 이 마적 또는 일 마적, 이 금대라고 할 정도로

경치와 기가 좋은 곳이다.

지리산 8대를 다 등정하면 장수한다고 전해지기도 한다.

* 지네바위 전설

고양터 북쪽 길가에 있는 큰 바위이다.

바위 아래쪽에 굴이 있는데,

옛날 지네가 이곳으로 들어간 뒤로 송대가 주변에서 가장 큰 마을이 되었다고 한다.

송전리 주민들은 이제 송대가 작아졌으니, 지네가 아마 빠져나갔을 것이라고 한다.

* 와불 조망

송대마을 인근에서 보면 부처가 누워 있는 형상의 산 능선이 보인다.

부처바위 또는 미타봉이라 불리는 와불산(상내봉)이 와불의 머리이다.

겨울에 눈이 오면 부처의 전체 형상 부분은 항상 눈이 먼저 녹지 않고 아래에만 녹아 장관을 이룬다.

* 말귀바위 유래

송대마을 입구에 있으며 말귀를 닮은 큰 바위이다.

바로 앞에 죽통(구시)바위가 있었으나 도로공사로 인해 유실되었다.

전체적인 모습은 말이 누워 있는 형상이라고 한다.

* 빨치산 루트

지리산은 민족의 기상과 혼, 정서 그리고 애환이 깃들어 우리와 함께 숨쉬어 왔다.

이러한 민족의 영산 지리산은 한때 우리 역사에 있어 가장 처참하고 비극적인 빨치산사건의

현장이기도 하다.

빨치산사건의 배경은 8.15해방 이후 공산주의 세력이 일으킨 여순반란사건부터 시작되는데, 반란군들이

국군의 특별작전에 의해 진압된 이후 잔여병력 약 200여 명이 지리산으로 입산하여 인근 좌익세력과

함께 지리산유격대(빨치산부대)를 결성하였다.

이들이 빨치산으로 활동하면서 6.25 한국전쟁 시 후방교란을 목적으로 경찰관서와 군부대를 습격하고 민가에 피해를 주는 등 그 폐해가 심하였으며, 휴전협정 이후 1953년 8월 병단장인 이현상이 사살된 이후까지도

수년 간의 격전이 벌어졌다.

빨치산과 토벌대의 전투로 인하여 피로 젖었던 민족비극이 묻혀 있는 곳 지리산,

빨치산루트에는 당시의 인민군 총사령부, 야전병원(벽송사), 이은조 사살지(선녀굴)를 비롯하여

빨치산들이 은신하던 비트가 아직도 남아 있으며, 벽송사, 영원사 등 유서 깊은 역사자원이 있다.

마적도사 전설탐방로,

송전(세동)마을 5.8km · 모전마을 0.36km를 가리키고

지리산 둘레길,

금계 3.9km · 동강 7.1km를 가리키고

모전마을 지리산 둘레길 삼거리,

지리산 둘레길을 따라 지명선원 표지석 쪽으로,

모전마을과 의중마을을 잇는 직통코스는 금계 4.1km · 동강 6.9km이며,

벽송사와 서암정사를 경유하는 순환코스는 금계 5.6km · 동강 7.1km를 가리키고

용유담(모전마을),

경상남도 함양군 마천면 금계마을, 의평마을, 의중마을,

모전마을, 세동마을과 휴천면 동강마을을 잇는 11km의 지리산 둘레길,

이 구간은 지리산 자락 깊숙이 들어온

산촌마을과 사찰을 지나 엄천강을 만나는 길이다.

* 용유담 : 지리산을 유람하던 선인들이 여흥을 즐기던 곳으로, 마적도사와 아홉 용의 전설이 있다.

* 옻 : 마천은 천연도료이자 약으로 쓰이는 옻이 유명했던 곳이다. 지금은 많이 사라졌으나

의중마을, 금계마을, 원정마을에는 겨울이 되면 아직도 옻을 생산하는 농가가 남아 있다.

* 엄천강 : 지리산 북부지역의 물줄기가 모여 엄천강이 되며, 남강을 지나 낙동강으로 흘러간다.

고양터(송대마을) 갈림길,

지리산 둘레길은 금계 4.3km · 동강 6.7km요,

고양터 1.2km · 세진대 0.94km · 용유담 0.36km를 가리키고

세진대 갈림길,

세진대 0.6km · 송전(세동)마을 1.6km · 용유담 0.65km를 가리키고(08:16)

당나들골 전설,

마적동의 세진대에서 모전마을로 내려오는 당나들골 길이 있다.

옛날 마적도사의 나귀가 마적동에서 내려와 강을 건너던 길이다.

당나들골 중간에 화암대라는 넓고 큰 바위가 있었다.

용유담 뒤로 보이는 금대산과 백운산

장독바위

세진대,

용유담과 마적동 갈림길이며,

용유담 1.25km · 마적동 0.25km · 송전(세동)마을 1.35km를 가리키고(08:27 - 08:40)

세진대(洗塵臺),

약 100여 명이 앉을 수 있는 너럭바위 위의 세진대(洗塵臺)에서

엄천강, 법화산과 용유담의 절경을 한눈에 조망할 수 있으며,

약 400년된 큰 소나무가 웅장하게 서 있어

지리산 둘레길을 오가는 이들의 발길을 사로잡는다.

세진대 옆에는 바위 하나가 서 있는데

바위 위에 덮개 같은 바위가 있어 장독바위라고 불리워지며,

병든 환자가 돌을 던져서 그 위에 얹으면 병이 낫는다는 전설이 있다.

세진대에서 200m 정도 떨어진 곳에 있는 지금의 국조단군성전인

『지리산마적천진전』은 본래 사지(寺址)로서

옛날 휴천면 문정리의 법화사와 같은 시기에 창건한 마적사가 있었는데,

그 당시 불교신자들이 마적사(馬跡寺)를 가기 위해 이곳을 지날 때

여기에 이르러 마음과 몸을 씻고 올라갔다고 하여,

그 후손들이 이 뜻을 기리기 위해 그 자리에

세진대(洗塵臺)라는 세 글자를 각자(刻字)하여 잘 보존하고 있다.

세진대(洗塵臺)와 마적송(馬跡松),

세동마을과 송대마을 사이에 있는 소나무 쉼터이며,

옛날 마적도사가 이 근처에 살면서 장기도 두면서 놀다간 곳이라는데,

세진대는 마적바위라고도 부르는 듯?

강지주(姜趾周, 1856 - 1909),

본관은 진주, 자는 우여(遇汝), 호는 적은(迹隱)으로,

갑오경장 이후 속세를 버리고 지리산으로 들어가 은거하였으며,

1904년 8월에 세진대(洗塵臺)란 각자를 새겼다 하고

장독바위(자료사진)

우리 모두의 집,

대종교 국조단군성전 지리산마적천진전 경내라는 건가?

대종교 국조단군성전 지리산마적천진전(大倧敎 國祖檀君聖殿 智異山馬跡天眞殿),

무슨 이유에선지 관리를 하지 않고 방치하여 폐허가 되어 안타깝기도,

송전(세동)마을 1.6km · 송대마을 2.1km를 가리키고(08:45 - 08:53)

마적동과 마적사 유래,

신라 무열왕(659년) 때 마적도사가 이곳으로 와 마적사 절을 짓고

수도한 곳에 마을이 생기면서 마적이라는 이름이 생겼다.

또한 마을 앞 큰 바위 위에

말발굽 형상이 새겨져 있어 마적동이라 한다고 전해진다.

용유담의 비경으로 옛 선인들이 찾아와서

그때부터 마을이 형성된 것으로 여겨진다.

마적사는 현재 존재하지 않으나, 대종교 천진전

또는 독가촌 뒤편 대나무숲이 옛 마적사지로 추정된다.

마적동 독가촌,

주변의 사유지(밭)에 있는 도사배나무 · 장기판바위 · 도사우물을 보고 가기로,

마적동 50

m · 송대마을 2.05km를 가리키고(08:54 - 09:04)

도사배나무 전설,

마적동 앞에 있었던 큰 배나무인데,

마적도사가 심었다 하여 붙여진 이름이다.

마적도사가 절을 떠나던 날 배나무 한 그루를 심으면서,

이것이 살아 있으면 내가 산 줄 알고

이것이 죽으면 나도 죽은 줄 알라고 말했다 한다.

배나무는 사라호 태풍에 쓰러져 현재는 터만 남아 있다.

도사우물 전설,

마적도사가 마시던 우물로,

가뭄이 들거나 비가 많이 와도 수량이 일정하다고 한다.

옛 마적사의 우물로 추정되기도 하며,

이 물을 마시면 장수한다고 전해진다.

장기판바위 전설,

마적도사와 아홉 마리 용 전설 중에

마적도사가 장기를 두는데 정신이 빠져

나귀의 죽음을 뒤늦게 알고 화가 나서 장기판을 던졌고,

반쪽은 나귀바위에 떨어졌고 나머지 반쪽은

이곳에 떨어져 장기판바위가 되었다.

바위에는 장기판 형상이 남아 있다.

말발굽바위와 마적대,

* 말발굽바위 : 마적동의 지명 유래가 된 말발굽 형상이 새겨진 바위다.

1990년대 태풍과 산사태에 의해 떠밀려 내려가면서 유실되었다.

* 마 적 대 : 마적대(馬跡臺)는 지리산 8대(臺) 중 하나이다.

옛 선인들에 의하면 일 금대, 이 마적 또는 일 마적, 이 금대라고 할 정도로

경치와 기가 좋은 곳이다.

지리산 8대를 다 등정하면 장수한다고 전해지기도 한다.

솔봉능선 들머리,

지난해 2월 22일 마적도사 전설탐방로를 진행하면서 봐 둔 걸로,

언젠가 가리라 마음을 먹었던 게 이다지도 요긴하게 쓰일 줄이야?

비포장임도를 따라 30m쯤 더 가면,

마적동 0.5km · 송대마을 1.6km를 가리키는 이정표가 있고(09:11)

처음엔 비교적 뚜렷한 길이 이어지는가 싶더니,

얼마 안 가 슬그머니 사라져 버리는 걸.

솔봉능선으로 올라서고자 방향만 잡아 치오르고

돌무덤(09:25)

솔봉능선으로 올라서자,

고양터와 송대마을 사이의 축사가 보이는데,

마적동 1.35km · 송대마을 0.75km를 가리키는 이정표가 있는 곳이고(09:28)

첫 봉우리인 677m봉,

꽤나 힘들여 올랐으니 좀 쉬었다 가기로,

말아주 제조 기술자가 개인사정으로 오지 않았지만,

그동안 어깨너머로 배운 세월이 그 얼마요,

재료까지 완벽하게 갖췄는데 무슨 걱정,

1인자와 3인자가 합작한 말아주,

원조랑 전혀 다를 게 없더란,

어찌나 술술 잘도 넘어가는지,

게눈 감추듯 순식간에 싹 거덜이 나던 걸,

그까짓 거 제조 기술자가 따로 있나?(09:45 - 10:00)

712.7m봉,

이끼가 덮은 삼각점은 판독할 수조차 없지만,

참고 자료에 따르면 (운봉 422, 1981 재설)이라고 하며,

참호의 흔적인지 고스락이 빙 둘러 파여 있고(10:12)

고사리밭 안부,

문수사와 송대마을 갈림길이기도 하고(10:15)

솔봉 아래 전망대,

솔봉능선에선 제일가는 전망대요,

벽송사능선에도 이만한 전망대는 없을 듯,

그동안 제법 고팠던 눈요기나 실컷 하고 가기로,

오늘따라 가시거리 또한 왜 이다지도 좋은지,

지리산 산신령이 주는 선물이요 하늘이 내린 축복이라고나?(10:40 - 10:50, 850m)

영랑대와 국골사거리 부근의 두류능선

중북부능선 뒤에서 고개만 내미는 반야봉

중북부능선과 서북능선

금대산과 백운산 뒤엔 바래봉과 덕두봉이고

삼봉산과 법화산

대봉산, 황석산, 기백산

감악산 뒤로 보이는 가야산과 오도산

솔봉,

정상부는 무덤이 차지하고 있으며,

주위에 소나무가 많아 이름표가 붙은 듯,

엄천강으로 흘러내린 솔봉능선의 주인공이요,

낡아빠진 경관안내도가 널브러져 있는데,

그다지 좋은 모양새는 아니라고나,

함양 독바위와 그 일대의 모든 안내판이 똑같은 신세로,

지금은 거의 다 사라졌는데 과연 어느 게 정답일까?(10:58 - 11:02, 914.8m)

함양 독바위

영랑대와 국골사거리 부근의 두류능선

선녀굴 사거리,

유슬이굴과 선녀굴로 나뉘는 곳인데,

좀 먼 유슬이굴은 포기하고 선녀굴만 들렀다 가기로,

이제부턴 지난해 12월 25일 발자국을 남긴 데가 아니던가?(11:16)

선녀굴,

선녀들이 내려와 바위틈에서 나는 샘물로 목욕을 했다는 전설이 있으며,

망실공비(亡失共匪) 3인부대로 불렸던

정순덕, 이홍희, 이은조가 군경의 추격을 피해 숨어 지낸 곳으로,

1962년 2월 이북 출신의 여자 남파 공비 이은조(45)가 사살된 현장이기도,

이홍희와 정순덕은 달아나 산청군 삼장면 안내원마을에 숨어 있다,

1963년 11월 12일 새벽 이홍희는 사살되고,

오른쪽 다리에 총상을 입고 생포된 마지막 빨치산 정순덕,

무기징역을 선고 받고 22년 가까이 복역하다 1985년 광복절 특사로 출소하여,

이리저리 옮겨다니다 72살(1933.6.20(음력) - 2004.4.1)의 나이로 인천에서 사망했다는데,

남북분단이 빚은 또 하나의 아프고 슬픈 우리의 역사가 아닐까?

점심은 좀 더 올라가 고열암지나 함양 독바위에서 먹기로 하고선,

선녀굴 사거리로 돌아가지 않고 선녀굴 뒤쪽으로 해서 등산로로 치오르고(11:19 - 11:34)

우리만 먹을 게 아니라 우리랑 같이 먹게 올리고

선녀굴,

8.15 해방 이후 공산주의 세력이 여순반란사건(1948년)을 일으켰으나 국군의 토벌작전에 의해 진압되었다. 그러나 잔여병력 약 200여 명이 지리산으로 입산하여 인근 좌익세력과 함께 제2병단 지리산 유격대(빨치산부대)를 결성하였다. 이들 빨치산은 6.25 한국전쟁 시 후방 교란을 목적으로 경찰관서와 군부대를 습격하고 민가에 피해를 주는 등 그 폐해가 심하였다. 휴전협정 이후 지리산에서는 1953년 5월 병단장인 이현상이 사살된 이후까지 수년 간에 걸쳐 토벌대와 빨치산 간의 격전이 벌어졌으며, 이로 인해 민족의 영산인 지리산이 피로 물들었던 민족비극의 사건이 있었다. 이곳 선녀굴은 이은조가 정순덕과 함께 마지막 빨치산 3인 중 위원장 직책으로 싸우다 1963년 2월경에 토벌대에 의해 사살된 지역입니다.(1963년 11월 정순덕 체포 시 증언에 의해 확인됨)원래 선녀골은 바위틈에서 선녀가 목욕을 하던 전설이 서린 곳으로, 선녀굴은 천년동굴로서 이 동굴의 옆에 있는 우물은 아무리 가뭄이 심하여도 물이 마르지 않는 샘물로서 아직도 잘 보존되어 있습니다.

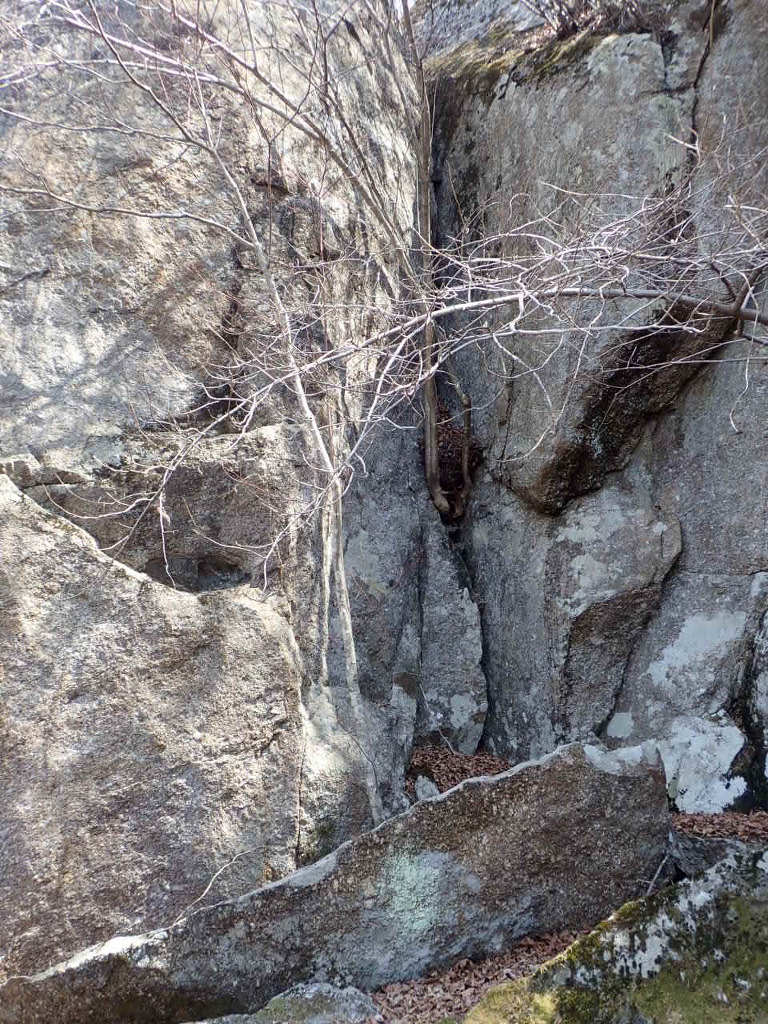

굴비트,

빨치산들은 토벌대와 치열한 전투를 벌이거나 산의 곳곳에

숨어다니며 토벌대의 추격을 피하면서 유격전을 펼치기도 하였다.

이들은 지리산의 험난한 계곡과 능선을 따라 자연적인 지형지물을

이용한 비트를 만들어 숨어서 토벌대의 추격을 따돌리곤 하였는데,

북한에서 남파된 간첩이나 무장공비 등이

지금도 많이 사용하는 은신방법으로 알려져 있다.

당시 빨치산은 산죽, 바위, 낙엽, 굴을 이용한 비트를 주로 이용하였다.

이곳은 비트 중 굴비트를 재현한 것으로,

빨치산들은 지리산의 곳곳에 분포되어 있는 많은 굴에 몸을 은신하고

굴 입구를 위장하여 토벌대의 발견이 힘들도록 하였음을 알 수 있다.

의론대(議論臺),

수십 명이 머무를 수 있는 비스듬한 바위지대이며,

점필재 김종직 선생의 <유두류록>에는 의론대에 대해 다음과 같이 적고 있다.

" 독녀암에서 조금 서쪽으로 돌아 고열암에 이르렀다.

해는 이미 저물었다. 그 서쪽에는 의론대가 있었다.

극기 일행은 뒤에 쳐졌다.

그래서 나 혼자 지팡이를 짚고 삼반석(三盤石)에 오르니,

발아래에 향로봉(香爐峯)과 미타봉(彌陀峯)이 내려다 보였다.

법종의 말에 의하면, 절벽 아래에 석굴(石窟, 선녀굴)이 있다고 한다.

옛날 이 석굴에는 노숙(老宿)과 우타(優陀)가 살고 있었는데,

그들은 이미 해탈한 세 승려와 함께 이 돌에 앉아

불교의 진리를 논하다가 문득 도를 깨쳤다고 한다.

그래서 의론대라는 바위 이름이 붙은 것이다.“(11:52 - 11:57)

저 멀리 살짝 들어오는 반야봉

상내봉(부처바위) 뒤로 보이는 영랑대

서룡산, 삼봉산, 법화산

함양읍과 대봉산, 황석산, 기백산

의론대의 아픈 흔적,

그전에 노장대 독바위 조망 안내판이 있었던 걸로,

누가 왜 치웠을까?

노장대 독바위 조망 안내입니다.

노장대는 한국전쟁 당시 빨치산들의 활동거점으로서

세동마을로부터 시작되는 등산로와 송대에서 올라오는 등산로가 있다.

계곡과 어우러진 등산로를 따라 올라오다 보면

선녀굴(이은조 사살지) 등 당시 빨치산들의 은거지

(산죽비트, 바위비트 등)를 찾아볼 수 있다.

가까이 다가서는 함양 독바위

고열암지,

1472년 8월 14일 점필재 김종직 일행이 하룻밤을 묵은 곳으로,

샘터엔 물이 고여 있여 비상용 식수로 사용해도 좋을 듯,

고열암지 사거리에서 곧장 상대날등으로 올라가지 않고,

신열암지와 함양 독바위 및 안락문을 거쳐 올라가기로,

여기까지 와서 그냥 지나치는 건 예의가 아니라고나?(12:00 - 12:04, 1085m)

고열암지 샘터

宿古涅庵(고열암에서 자다)

病骨欲支撑 병든 몸을 지탱하고자 하여

暫借蒲團宿 잠시 포단을 빌려 깔고 자는데

松濤沸明月 소나무 파도가 달빛 아래 들끓으니

誤擬遊句曲 구곡에 노니는 듯 착각케 하네

浮雲復何意 뜬구름은 또한 무슨 뜻인고

夜半閉巖谷 한밤중엔 바위 골짜기 닫혀 있구나

唯將正直心 오직 정직한 마음을 가진다면

尙得山靈錄 혹 산신령의 비록을 얻을는지

- 김종직의 <유두류록> 중에서 -

고열암지 사거리에서 신열암지로

신열암지,

함양 독바위와는 100m 남짓 떨어진 곳이요,

지나온 고열암지와도 100m쯤 된다고 하는데,

뒤쪽의 바위지대와 연결되어 안락문이 자리 잡고 있고(12:07 - 12:10, 1100m)

신열암지 샘터,

제구실을 하긴 어려울 듯?

함양 독바위,

산청 독바위 및 하동 독바위와 함께 지리산의 3대 독바위라 부르며,

멀리선 하나로 보이지만 5개의 커다란 바위지대로 이루어져 있는데,

전설에 의하면 <한 부인이 바위 사이에 돌을 쌓아 놓고

그 안에서 홀로 기거하며 도를 연마하여 하늘로 올랐다.>하여

<독녀암(獨女岩)>이라 부르기도 한다는 곳으로,

함양군 휴천에서는 <장독바위>, 마천에서는 <필봉(筆峰)>,

산청군 화계에서는 <상투바위>로 부른다고 하는데,

함양 독바위에서 점심을 먹고 가기로,

통사모에서 준비한 충무김밥에다 곁들이는 반주,

어디에도 빠지지 않을 훌륭한 오찬이요,

꼭 일행이 많아야 좋은 건 아니더란(12:12 - 13:02, 1117.5m)

지난해 12월 25일과는 달리 밧줄이 달려 있긴 하지만,

아무도 올라가려고 하진 않고

안락문(安樂門),

근심과 걱정이 없이 몸과 마음이 평안하고 즐거워지는 문인가?(13:05 - 13:11)

통락문,

지금은 사라지고 없는 걸

송대 - 안락문 - 벽송사 갈림길,

안락문과 함양 독바위를 거치지 않고 고열암지 사거리로 이어지는 지름길로,

안락문 0.1km · 송대 2.4km · 벽송사 5.6km를 가리키던 컨데,

그전엔 이런 이정표가 곳곳에 있었건만,

언제 왜 전부 사라져 버렸을까?(12:15)

상대날등 꼭지점 - 오뚝이바위 갈림길,

곧장 오뚝이바위로 가는 지름길은 눈길만 주고선,

상대날등 꼭지점을 경유하여 오뚝이바위로 가기로(12:16)

상대날등 갈림길,

상대날등 꼭지점을 경유하여 오뚝이바위로 갈 거고(13:21)

상대날등 꼭지점인 1193.3m봉,

정작 정상부에서 상대날등으로 난 길은 없고(13:24)

상대날등 꼭지점에서 5분쯤 갔을까,

아까 상대날등 꼭지점을 경유하지 않고 우회하는 길과 만나 하나가 되고,

4분 남짓 더 가자 또다시 갈림길이 나오는데,

곧장 오뚝이바위로 가는 길이 아닌,

1213.9m봉을 경유하여 오뚝이바위로 가기로,

1분 정도 지났을까,

1213.9m봉 정상부로 올라서는데,

1213.9m봉은 공개바위와 천상바위를 품은 군계능선이 나뉘는 곳으로,

지도에 따라선 와불산(臥佛山)이라 소개되어 있기도 하며,

나무 사이로 살짝 들어오는 오뚝이바위가 어서 오라며 안달이지만,

굳이 그러지 않더라도 어차피 때가 되면 가게 되는 게 아니던가?

1213.9m 또는 1214m로 되어 있고(12:34 - 12:37)

충달사 썩선 표지기 옆에다 내 것도 하나 매달고

오뚝이바위,

거의 다 오뚜기바위라 부르지만,

<오뚜기> 아닌 <오뚝이>가 표준어라는데,

<오뚜기바위> 아닌 <오뚝이바위>로 바꾸는 게 좋을 듯,

국제신문에선가 상내봉으로 소개하는 바람에 많이 헷갈렸던 곳이기도,

요즘은 상내봉 아닌 상내봉 삼거리로 제자리를 잡아가고 있는 편이지만,

30m쯤 더 가 벽송사능선이라고도 부르는 상내봉능선을 타고 내려가기로,

지난 1월 13일에 이어 3달 가까이 되어 다시 만난 셈인가?(13:39 - 13:50, 1211m)

왕산과 필봉산,

그 뒤엔 황매산이 보이고

산청읍과 정수산

웅석봉에서 흘러내린 달뜨기능선

도토리봉과 웅석봉

새봉

새봉과 산청 독바위,

중봉을 사이에 두고 써리봉능선과 영랑대가 보이고

상내봉 삼거리

상내봉 삼거리에서 7분쯤 내려갔을까,

상내봉을 우회하는 길과 상내봉으로 가는 길이 나뉘는데,

여기끼지 와서 상내봉 정상부를 찍지 않고 갈 수야?

3분 정도 더 가자 상내봉에 이르는데,

함양군 마천면 일대에서 보면 부처님이 누워 있는 모습을 닮았다 하여,

와불산(臥佛山) 또는 부처바위라 부르기도 했다는데,

함양군에서 세운 와불산(臥佛山)이란 정상석은 철거를 당했으며,

상내봉 정상부로 올라가서 눈요기를 하고 가기로,

소나무와 바위가 어우러진 멋진 전망대가 아니던가?(14:00 - 14:16, 1161m)

2009년 9월엔가 함양군에서 세운 와불산 정상석,

엉터리라며 지리산국립공원 및 일부 산꾼들과 마찰을 빚다,

결국은 2012년 봄쯤에 함양군에서 철거를 할 수밖에 없었다는 걸

널브러진 와불산 정상석

송대마을 부근의 와불 조망처,

지난해 2월 22일 마적도사 전설탐방로를 따라 세동마을에서 송대마을로 가면서

와불 조망,

송대마을 인근에서 보면 부처가 누워 있는 형상의 산 능선이 보인다.

부처바위 또는 미타봉이라 불리는 와불산(상내봉)이 와불의 머리이다.

겨울에 눈이 오면 부처의 전체 형상 부분은

항상 눈이 먼저 녹지 않고 아래에만 녹아 장관을 이룬다.

와불산(臥佛山),

앞산 봉우리의 형상이 부처님이 누워 있는

모습을 닮았다 하여 와불산(臥佛山)이라 하며,

옛날부터 와불에 기도하면 소원성취한다고 전해지고 있습니다.

함양 독바위와 상대날등 꼭지점(1193.3m봉)

상내봉 정상부

서룡산, 삼봉산, 법화산

함양읍

함양 독바위

써리봉능선과 영랑대

새봉과 산청 독바위

상내봉 남쪽 아래 전망대,

드러누운 듯한 소나무와 바위지대가 어우러져 탄성을 자아내는데,

어찌 그냥 지나칠 수 있으랴?(14:18 -14:26)

새봉과 산청 독바위

영랑대와 두류능선

반야봉이 흐릿하게 들어오고

갈라진 바위

얹힌 바위

송대마을 갈림길,

그전엔 지리산 둘레길이었으며,

여기서부터 출입금지구역이라 했는데,

출입금지구역이 좀 더 아래로 내려간 듯?(15:08)

장구목이(옛고개) 사거리,

견불사 및 어름터 독가와 철다리 위 민가로 이어지는 갈림길이며,

상내봉능선을 따라 좀 더 가다 지리산 둘레길을 따라 내려가기로,

그전엔 송대마을 갈림길에서부터 출입금지구역이라 했건만,

좀 더 내려온 여기서부터 출입금지구역이라 하고(15:18 - 15:30)

송대 가는 길,

친절하게(?) 누가 이랬을까?

어름터 가는 길,

이것도 마찬가지이고

안부 사거리,

벽송사와 모전마을(용유담)을 잇는 지리산 둘레길이 지나며,

광점동으로 이어지는 듯한 갈림길이 보이기도,

지리산 둘레길을 따라 모전마을과 용유담으로 내려가는데,

금계 3.8km · 동강 8.9km를 가리키고(15:45)

안부 아래 널브러진 옛 이정표,

함양군에서 빨치산루트를 개발하면서 세운 것으로 보이는데,

국립공원관리공단과 마찰을 빚더니 결국은 저런 신세가,

선녀굴은 5.15km요,

1.15km를 가리키는 건 벽송사가 아닐까?

숯가마터인 듯

나무다리,

금계 5.4km · 동강 7.3km를 가리키고

용유교가 살짝 보이고

모전마을 지리산 둘레길 삼거리,

이제 용유교로 내려가면 끝나는가?

8시간 20분 만에 다시 돌아온 용유교와 용유담,

솔봉능선과 벽송사능선을 연계한 원점산행이 완성된 것으로,

어쩌다 바라보고 또 스쳐가기만 했을 뿐 미답지(未踏地)였던 솔봉능선,

오랫동안 가슴속에 담아 두었던 해묵은 숙제를 해결한 셈이요,

조촐한 일행이라 시끌벅적하지 않아 좋았고 오붓하게 즐겼다고나,

산을 다니다 보면 이런 날도 있는 걸,

꼭 일행이 많아야 좋은 건 아니지 않은가?

차에 오른다.

그리곤 떠난다.

진양호 노을빛이 참 고운 내 사는 진주로(16:25)

'지리산권 산행기' 카테고리의 다른 글

| 어천마을에서 오르내린 웅석봉과 십자봉 (0) | 2019.04.18 |

|---|---|

| 청계승마공원에서 석대산 수리봉 - 웅석봉 - 1034m봉을 연계한 환종주 (0) | 2019.04.14 |

| 칠선계곡과 연계한 창암산 (0) | 2019.04.01 |

| 둘이 걸었네 웅석봉 (0) | 2019.03.18 |

| 황금능선에 둥지를 튼 국수봉과 국사봉 (0) | 2019.03.10 |