진주성(晋州城, 사적 제118호)

진주성(晋州城)은 삼국시대에는 거열성, 통일신라시대에는 만흥산성,

고려시대에는 촉석성, 조선시대 이래로는 진주성 또는 진양성(晋陽城)으로도 불렸다.

현재 성내에는 국립진주박물관 · 진주성 임진대첩 계사순의단 ·

의기사 · 창렬사 · 호국사 등의 시설과 유적이 있다.

고려시대 말기인 1377년 빈번한 왜구의 침범에 대비하여 진주성을 토성으로 쌓았는데,

2년 뒤인 1379년(고려 우왕 5)에 진주목사 김중광이 돌로 쌓는 도중 왜구의 침입이 있었고,

왜구가 퇴각한 후에야 성곽 축조를 마무리했다.

1591년 7월 경상도관찰사 김수가 일본의 침공에 대비하여

진주성을 수축(修築)하고 취약한 동쪽 부분을 확장하여 쌓았으나,

그 지역은 지반이 약하여 결과적으로 임진왜란 중에 방어에 지장을 초래했다.

1593년 진주성을 함락시킨 일본군은

성을 무너뜨려 평지를 만듦으로써 진주성의 흔적을 지웠다.

1604년 우병사 이수일이 합포(지금의 마산)의 우병영을

진주성으로 옮겨온 이래 경상도 우병영이 설치되어 있었고,

1618년에는 병사 남이흥이 촉석루 · 북장대 · 서장대 · 동장대 등을 중건했다.

이곳에는 1895년 5월부터는 진주관찰부,

1896년 8월부터는 경상남도 관찰사 감영이 있었고,

1925년까지는 경상남도 도청이 있었다.

지금의 진주성은 1970년대에 진주성 정화사업을 거쳐 복원ㆍ정비된 것이다.

그 뒤에도 발굴이 진행되어 기록에 전하는 내부시설이 일부 밝혀졌다.

특히 1999년에 진주성 공북문터 발굴조사가 실시되었는데,

그 결과 공북문 받침돌 아래에서 약 80㎝ 이상 되는 판축층이 확인되었고,

그 아래에서는 저습지도 발견되었다.

이것은 호지(湖池)가 4곳이라고 한 『여지도서(與地圖書)』의 기록이나,

「진주성도(晋州城圖)」의 성안 건물터 배치와 부합되는 결과로 평가되고 있다.

진주성은 고려 말 이후 조선시대에 여러 차례 고쳐 쌓았던

축성 방법의 변천 과정을 살필 수 있는 중요한 유적이다.

또한 임진왜란의 산역사를 담고 있는 성으로,

당시의 무기와 화약 등 국방사 연구에 필요한 자료를 갖춘 성으로 알려져 있다.

진주성 서문

진주성 호국나무

한 번도 허리를 굽히거나 머리를 숙이지 않으면서,

600여 년 동안 진주성 서문을 지켜 오던 나무,

1592년 임진왜란 진주성 전투에서 진주 시민과 함께한 진주성의 수호신이었던 나무,

안타깝게도 2019년 6월 18일 옛 추억만을 남기고 우리 곁을 떠나게 되었다.

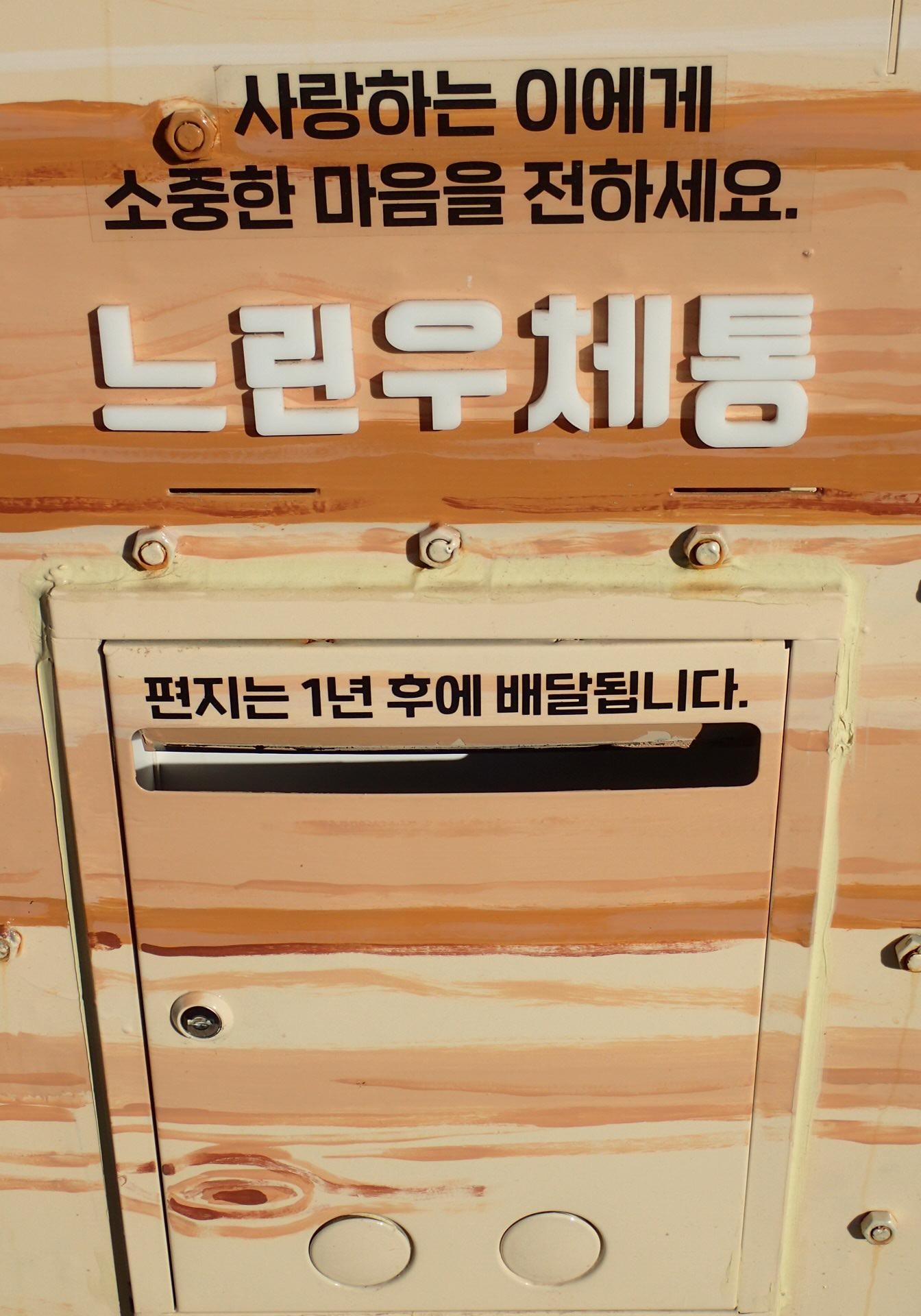

더 이상 함께하지 못하는 아쉬움은 진양호 우드랜드에,

여기 그루터기에는 느린 우체통을 만들어

진주성 호국나무의 소식을 대대로 전해 주려고 합니다.

* 호국나무 : 수종은 느티나무로서 밑둥둘레 5.2m, 가슴둘레 4m, 높이 20m

월영산 호국사(月影山 護國寺)

호국사(護國寺, 전통사찰 제70호)

고려시대에 창건된 것으로 전하는

이 절의 원래 이름은 내성사(內城寺)였다고 한다.

고려 말기에 왜구를 막기 위해 진주성을 고쳐 쌓고,

승병을 기르기 위해 창건된 것으로 생각되는

이 절은 임진왜란 때는 승군의 근거지가 되었다.

제2차 진주성 싸움에서 성과 함께 운명을 같이한

승병들의 넋을 기리기 위하여 숙종 임금께서

호국사(護國寺)란 이름으로 재건하였다고 전한다.

최근에 진주성을 정화하면서 일주문 자리가 발견되어 새로 세웠으며,

사찰의 건물들은 모두 근년에 새로 조성된 것이다.

서장대(西將臺)

서장대(西將臺, 경상남도 문화재자료 제6호)

진주성의 서문에 속하는 장군의 지휘소이다.

여지도서(輿地圖書)에는 회룡루(回龍樓)로 기록되어,

규모는 작으나 남장대인 촉석루와 같은 다락집이었다고 전한다.

지금의 건물은 허물어진 것을 1934년 서상필(徐相弼) 씨가 출자하여 새로 지은 것으로,

정면 3칸, 측면 2칸의 옆에서 보면 팔(八)자 모양의 팔작지붕을 올린 목조 기와집이다.

현재 걸려 있는현판의 글씨는 정명수(鄭命壽) 씨가 썼다.

3 ·1운동 기념비

3 ·1운동 기념비

1919년 3월 18일 진주군 진주면 내 각처에서는

대규모 군중이 집결하여 3 ·1독립만세시위를 벌였다.

3 ·1독립운동 기념비는 이를 기념하고, 순국선열들의 숭고한 애국애족정신을

계승하기 위해 1971년 3월 1일 진주시민들이 결의하여 건립하였다.

1919년 2월 말 고종의 인산에 참여하였다가 3 ·1운동을 목격한 김재화,

정용길. 심두섭 등은 귀향 후 김재화의 집에 모여 비밀회합을 가지면서

진주에서의 독립만세시위를 계획하였다.

이때 이강우, 권채권, 강달영 등도 가세하였다.

3월 18일 12시 진주교회의 종소리가 울리는 것을 시작으로

중앙시장, 재판소, 촉석공원, 매립지, 대안동, 촉석루 입구, 봉곡동 등

곳곳에서 대기하고 있던 수천 명의 군중이 대한독립만세을 외치기 시작했다.

오후 4시경에는 시위군중이 2만여 명으로 늘어난 가운데

경남도청 앞 영남포정사(嶺南布政司)까지 진출하였다.

일제 헌병들과 경찰들은 시위대에게 잉크물을 던져 검거하는 방식을 택했는데,

시위가 더욱 산발적이 되어 야간에도 만세소리가 그칠 줄 몰랐다.

그리고 3월 19일과 20일, 21일에도

상가철시와 함께 맹렬한 만세시위가 전개되었다.

3월 18일부터 21일까지 4일에 걸쳐 전개된 진주 지역의 독립만세시위는

기생 · 걸인들까지 단체로 참여할 정도로 전민족적 성격의 시위였다.

진주장날을 이용하여 진주뿐 아니라 서부경남 각지의 민중이 함께

항거하였다는 점에서 경남의 대표적 만세시위라 하겠다.

국가보훈처에서는 이를 기념하여

2004년에 3 ·1운동 기념비를 현충시설로 지정하였다.

진주지구 전승비

진주지구 전승비

진주지구 전승비는 미 제25사단을 주축으로 한 <킨, KEAN)>

특수임무부대가 진주지구에 쳐들어 온 북한군 제6사단을 격퇴시킨

전승을 기리기 위해 육군 1206건설공병단이 1958년 7월 10일 건립하였다.

북한군은 남한을 공산화한다는 목표로 개전 한 달여 만인

7월 말 낙동강 진출을 눈앞에 두고 있었다.

이를 저지하기 위해 미 제25사단은 북한군 제6사단을

진주 일대에서 맞아 6일 간의 치열한 공방전을 전개하였다.

<킨특수임무부대>로 구성된 미 제25사단의 사활을 건 방어전투로,

북한군의 부산 진출을 저지하고

진주 동쪽 지역에 견고한 방어선을 구축할 수 있었으며,

이로써 낙동강선 방어에 성공한 유엔군은

전력을 회복하여 총반격을 개시할 수 있었다.

국가보훈처에서는 진주지구 전승비를 기념하여

2004년 현충시설로 지정하였다.

진주지구 전적 기공비

남강은 논개의 옛 사적으로 더불어 빛나고,

진양은 이제 자유수호의 신(神)의 꽃다운 전적으로 새롭도다.

호남 일대를 유린한 괴뢰군 제6 및 9사단은

단기 4283년 7월 29일 진주지구에 진출하여 왔으므로,

미 제25사단의 기간으로 편성된<칸>기동부대도

진주 서방(西方)에서 이를 맞아 연일 치열한 전투가 계속되었다.

특히 서북능선을 둘러싸고 전개된

피아(彼我)의 쟁탈전은 열세 번을 거듭하도록 가열하였으며,

대구 침공에 실패한 적은 마산을 점령하여 서쪽으로부터 부산에

진출하려는 새 기도 밑에 8월 31일 밤 전면적인 대공세를 취하여 왔다.

촌토(寸土)를 다투는 격전 속에 일진일퇴를 거듭하여 8일 간을 계속하여

현 전선을 고수한 결과 총반격의 계기를 조성하고

국련군(國聯軍) 승리의 원인을 이루었다.

이 영웅적인 무훈(武勳)을 높이 찬양하고자

이 돌을 세워 영원히 후세에 전하노라.

단기 4291년 11월 10일

육군 제1206 건설공병단 세움

진제양주예연기념비(晋濟兩州藝緣紀念碑)

제15회 개천예술제 서제의 날에

서기 1964년 11월 6일

제주오현고등학교장 고봉식

<멀리 바다 건너의 두 살림터이나 촉석루 휘어 감는 남강의 흐름에서

또한 한라의 기슭에서 빚어진 아름다움을 그리는 넋이의 두 줄기는

서로 한데 어울려 줄기찬 메아리 되어 퍼지나니

여기 그 울림터에 뜻을 모아

굳히는 보람을 다짐하고자 바위에 새겨 이끼에 쌓이는 날을 기다리다.>

개천예술탑(開天藝術塔)