* 날 짜 : 2020년 6월 6일(토요일)

* 날 씨 : 구름 많음

* 산 행 지 : 추자도

* 산행시간 : 6시간 40분(운행시간 4시간 32분 + 휴식시간 2시간 18분)

* 산행속도 : 보통 걸음

* 산행인원 : 90명(진주비경마운틴클럽 회원들과 함께)

* 산행일정

08:20 하추자도 모진이삼거리

08:38 - 08:43 황경한 묘역

09:00 예초리 우물

09:30 - 09:45 돈대산

09:55 - 10:00 산불감시초소

10:30 - 10:40 추자교

11:03 바랑캐길 쉼터

11:10 - 11:20 해양수산부 제주해양수산관리단 추자도항로표지관리소

11:36 큰산(우회)

12:03 말머리 형상

12:13 나바론 하늘길 입구

12:16 용둠벙

12:23 - 12:28 용둠벙 전망대

12:31 용둠벙

12:34 나바론 하늘길 입구

12:50 - 13:50 추자면사무소

13:57 최영 장군 사당

14:00 - 14:03 기꺼산

14:16 - 14:33 낙조 전망대

14:38 - 14:46 봉골레산

15:00 추자면사무소

해남우수영항

상추자도 추자항

하추자도 모진이삼거리

올레길 18 - 1코스

마리아 정난주(丁蘭珠)의 아들 황경헌(黃景憲)의 묘역

이 신도(身島)의 예초리 산20번지 605평 되는 황경헌의 묘역은

제주 천주교 전래 1백주년 기념으로 공원을 조성하였다.

경헌의 모친 정난주는 정약현의 딸이며 다산(茶山) 정약용의 조카이다.

고모부 베드로 이승훈(李承薰)에게 세례를 받고 문과 장원급제한 황사영(黃嗣永)과 결혼,

6년 만에 경한을 낳아 주문모(周文謨)의 유아세례를 받았다.

황사영은 백서(帛書)사건으로 순교하고, 아내는 두 살인 아들 경한과 제주 유배 중,

호송선이 예초리에 머물자 몰래 이름과 출생일을 적어

저고리에 싸서 물새울 황새바위에 두고 떠났다.

마침 오재일(吳在一)의 고조께서 애 울음소리를 듣고 데려다 잘 키웠고,

자라서 아들 건섭(建燮)과 태섭(泰燮)을 낳았으며 오늘날 6세손까지 이어졌다.

한편 정난주의 묘역인 대정읍 동일리 12번지의 2,310평을 성역화하자

전국 신도들의 순례지로 찾아 든다.

* 황경한(黃景漢)은 일부 자료에서 황경헌(黃景憲) 또는 황경헌(黃敬憲)으로도 되어 있음

순교자 황사영(알렉시오) · 신앙의 증인 정난주(마리아)의 아들 황경한(黃景漢)의 묘

2011년 10월 4일 제막한 황경한(1800 - ?)의 묘비

황경한은 1800년 순교자인 아버지 황사영(알렉시오, 1775 - 1801)과

신앙의 증인인 어머니 정난주(마리아, 1773 - 1838)의 둘째 아들로 태어났다.

1801년 신유박해가 일어나자 아버지 황사영은 북경의 구베아 주교에게 보내려던

이른바 황사영백사가 발각돼 대역죄인으로 처형되었으며,

어머니 정난주는 1801년 11월 21일(음)

두 살 난 아들 황경한을 가슴에 안고 제주로 귀양길에 오르게 된다.

정난주는 제주로 오던 중 추자도에 가까이 왔을 때 뱃사공에게 패물을 주고

<경한이는 죽어서 수장했다.>고 조정에 보고하도록 애원하였다.

정난주의 부탁을 받은 사공들은 추자도에 이르렀을 때

예초리 서남단 물산리 언덕배기에 어린 경한을 내려놓았다고 한다.

전승에 따르면 <아기의 울음소리를 듣고

소를 먹이던 부인이 가 보니 아기가 있어서 집으로 데려왔는데,

저고리 동정에 무엇인가 있어 뜯어보니,

부모 이름과 아기의 이름이 적혀 있었다.

그 후 아기를 그 집에서 기르게 되었는데,

그가 바로 그곳에 사는 뱃사공 오씨(吳氏)였다.>

황경한은 성장한 후 혼인하여 건섭 · 태섭 두 아들을 두었으며,

현재 그 후손들이 추자도에 살고 있다.

황경한은 경헌(敬憲)으로 불리기도 한다.

갯바위에서 울던 두 살 아기

1801년 신유박해 때 순교한 황사영 알렉시오와 제주 관노로 유배된

정난주 마리아 부부의 아들인 황경한이 묻혀 있는 곳이다.

황사영은 1775년 유명한 남인가문에서 태어나 16세 때 지사시에 합격할 만큼 영특하였다.

그러나 1790년 주문모 신부에게 영세을 받은 후 세속적 명리를 버리게 된다.

1801년 신유박해가 일어나자 그는 충북 배론에 피신하여 이른바 <황사영 백서>를 썼다.

이 백서를 북경의 구베아 주교에게 보내려다 발각되어 체포되고,

대역죄인으로 처형되었으며, 어머니 이윤혜는 거제도로,

아내 정난주는 제주 관노로, 그리고 두 살 된 아들은 추자도로 각각 유배되었다.

정난주는 1773년 유명한 남인이요 신자 가문인

정약현의 딸로 태어나 어려서부터 열심한 신앙생활을 하였다.

18세 때인 1790년 16세인 황사영과 혼인하고 1800년 아들 경한을 낳았다.

1801년 두 살의 아들을 가슴에 안고 귀양길에 오른 정난주는

추자도에 이르러 아들이 평생 죄인으로 살아가야 함을 걱정하여

젖내나는 어린 것을 예초리 바닷가 갯바위에 내려놓고,

사공들에게는 죽어서 수장했다고 말한다.

제주 대정 관노로 유배된 그녀는 38년 간 풍부한 학식과 교양으로 주민들을 교화하였다.

그래서 노비의 신분이면서도 <서울 할머니>라는 칭송을 받으며 살다가,

1838년에 선종하여 대정성지에 묻혀 있다.

갯바위에 놓여진 황경한은 그 울음소리를 듣고 찾아온 어부 오씨에 의해 키워졌으며,

성장한 뒤에 혼인하여 두 아들을 낳았다.

지금 그의 후손들이 하추자도에 살고 있다.

그리고 추자도에서는 황씨와 오씨가 결혼하지 아니하는 풍습도 생겨났다.

갯바위에서 울던 두 살 아기는 이곳에 묻혀 있다.

그리고 동쪽으로 보이는 바다로 튀어나온 바위가

바로 두 살 아기가 버려져 울던 장소이다.

지금 제주교구에서는 이곳을 새롭게 단장하고 성역화할 계획을 세워놓고 있다.

추자10경(楸子10景)

* 우두일출(牛頭日出) : 우두도의 일출 광경이 소의 머리 위로 해가 뜨는 것과 같은 형상으로 매우 아름다움

* 직구낙조(直龜落照) : 거북모양의 직구도에서 해가 지는 저녁노을이 매우 아름다운 장관을 이룸

* 신대어유(神臺漁遊) : 예초리와 신양리 사이 천혜의 황금어장인 신대에서 고기떼가 뛰면서 노는 모습

* 수덕낙안(水德落雁) : 사자형상의 수덕도 섬 꼭대기에서 기러기가 먹이를 쫓아 바다로 쏜살같이 내려꽂는 광경

* 석두청산(石頭菁山) : 청도의 사람 머리 같은 산꼭대기 암반 사이사이에 푸른 소나무들이 멋진 경치를 이룸

* 장작평사(長作平沙) : 산양포구 해변인 장작에 넓게 펼쳐져 있는 몽돌 해변의 아름다운 모습

* 추포어화(秋浦漁火) : 추포도와 어둠 속 앞바다 멸치잡이 배에서 비치는 불빛이 잘 어우러져 장관을 이룸

* 횡간추범(橫干追帆) : 시원스레 펼쳐진 흰 돛을 단 범선들이 잔잔한 횡간도 앞바다에 둥실둥실 떠 있는 풍경

* 고도(곽개)창파(孤島蒼波) : 관탈도 부근의 푸른 물결이 세상 인연을 지워 버릴 듯 무심히 너울거리며 흐르는 모습

* 망도수항(望島守鄕) : 타향에서 고향으로 돌아올 때 먼 수평선에서 보이는 우뚝 솟은 망도의 아름다운 모습

황경한의 눈물

황경한은 조선 순조 때 천주교 박해사건인 신유사옥(辛酉邪獄) 시

백서를 작성한 황사영과 정난주(마리아) 사이에 태어났다.

황사영은 1790년 약관 16세 나이로 사마시에 진사로 급제한 인재로서,

당시 명문가문인 정약용의 맏형 정약현의 딸 정난주와 결혼하였고,

신유사옥 때 천주교도의 핵심 주모자로 지목되어

1801년 11월5일 서소문 밖 사람들이 오가는 저자거리에서

대역부도죄를 저지른 중죄인으로 처참하게 순교하였다.

황사영의 부인 정난주는 제주 대정현의 관노로 유배되고,

당시 두 살이던 황경한은 추자도로 유배되어 강진에서 배를 타고 제주로 가던 중,

추자도 관리에게 아들을 인계하면 죽임을 당하리라 믿어

뱃사람과 호송관리를 꾀어 아들의 이름과 내력을 적은 헝겊을

아기의 옷에 붙여 추자도 예초리 해안가 바위에 내리고 하늘이 보살펴 주길 바랬다.

다행히 소를 방목하던 하추자도 예초리 주민인 오씨 부인이 울고 있는

아이를 거두어 성장시켜 황씨가 없던 추자도에서 창원 황씨 입도조(入島祖)가 된다.

정난주는 제주에서 관노로 37년 간 길고 긴

인욕(忍辱)의 세월을 살면서 늘 아들을 그리워하다,

1838년 2월28일 사랑하는 남편이 있는 하늘나라로 소천(素天) 했으며,

아들은 자신의 내력을 알고 난 후 항상 어머니를 그리워하며,

제주도에서 고깃배가 들어오면 어머니의 안부를 물어봤다고 전해진다.

이곳은 어미를 그리워하는 아들의 애끓는 소망에 하늘이 탄복하여 내리는 황경한의 눈물로서,

가뭄에도 마르지 않고 늘 흐르고 있다.

세월이 흘러도 변하지 않는 감동적이고 애틋한 사연을 새롭게 열리는

추자 올레길과 함께 단장하여 지나가는 길손에게 잔잔한 감흥을 불어 넣고 있다.

인동초,

하추자도는 인동초 군락지이기도 하고

예초리 우물

예초항

엄바위장승

엄바위장승(억발장사)

옛날에 엄바위의 억발장사가 있었다.

엄바위 아래 바닷가에 <장사공돌>이라는 바위 다섯 개가 있었는데,

이 바윗돌로 공기놀이를 즐겼다고 한다.

그러던 어느 날 횡간도로 건너뛰다가 미끄러 넘어져 죽었다.

그래서 예초리와 횡간도 사람들은 서로 결혼하지 않는다고 한다.

결혼하면 청춘과부가 된다는 속설 때문이라고 한다.

언제부턴가 마을 누군가가 억발장사를 상징하는 목장승을 깎아 세웠으며,

예초리에 해마다 걸궁을 할 때면 이 엄바위 앞에 와서 한마당 놀고 소원을 빈다.

추석산 소원길

추석산(155m)은 예초리와 신영리 경계지역에 있으며,

옛날 마을 주민들이 추석날에 명절음식을 싸들고 산에 올라 보름달을 보면서

소원을 빌었다고 하여 추석산이라 불리우고 있다고 전해진다.

추석산 능선을 따라 탐방로인 소원길이 조성되어 있으며,

추자도 부속도서와 전라남도의 보길도, 소완도, 청산도 등 다도해의 섬들을 조망할 수 있다.

한편 추석산 소원길 입구에서 100여m 정도 걷다 보면 일제 강점기 때

일본군이 본토 사수를 위해 파 놓은 <ㄷ>자형의 진지동굴을 볼 수 있는데,

마을 주민들은 <7자굴>이라고 부르고 있다.

돈대산(164m)

추자도 상수원보호구역

추자교

추자도(楸子島)

한반도와 제주도의 중간에 위치한(해남 35km · 제주도 45km) 추자도는

상 · 하추자, 추포도, 횡간도 등 4개의 유인도와 38개의 무인도로 이루어져 있다.

고려 원종 12년(1271년)에 설촌(設村)되어 후풍도라 불리었으며,

전남 염암군에 소속될 무렵부터 추자도로 불리게 되었다는 설과,

조선 태조 5년(1396년) 섬에 추자나무 숲이 무성한 탓에 추자도로 불리게 되었다는 설도 있다.

천연기념물 제333호 사수도 흑비둘기, 슴새 번식지, 문화재로 최영장군사당,

박씨처사각이 있고 추자 10경이 유명하여 관광객들이 많이 찾고 있으며

특히 감섬돔, 황돔, 돌돔 등이 많이 잡히는 청정해역으로

연중 갯바위 낚시가 잘 되어 많은 낚시꾼들에게 각광받고 있다.

금빛 조기 한 점(허영선)

오랜만에 고향에 온 아들 앞에

어머니 참굴비 한 마리 밥상에 내놓으셨네

내 어릴 적 캄캄 새벽 바다 길 떠나는 아버지에게

금빛 조기 한 점 구워 놓으셨듯이

법성포 칠산바다 흑산도까지 조기잡이 다니던 시절

겨울이면 처마밑에 대롱대롱 한 두름 꿰어

추자섬 북서풍에 시들시들 말리던 그것

자르르 베지근한 그 감칠맛 오래도록 입안 감돌아

갔다 오마 기별 알린 배가 떠나고

다시 어머니 그 늙은 손에 굴비 한 마리 닿을 때까지

그 자르르 입안 터지던 맛 떠나지 않았네

아마도 사랑도 그러하리

그대 마음 등걸 같은,

말하지 않고도 단 한 점으로 전해지는 바로 그러한 것

웃는 땅 참굴비 축제마당에서 만나는 저 싱그런 살빛,

내 어릴적 바다길 떠나던 날의 어머니 마음이네

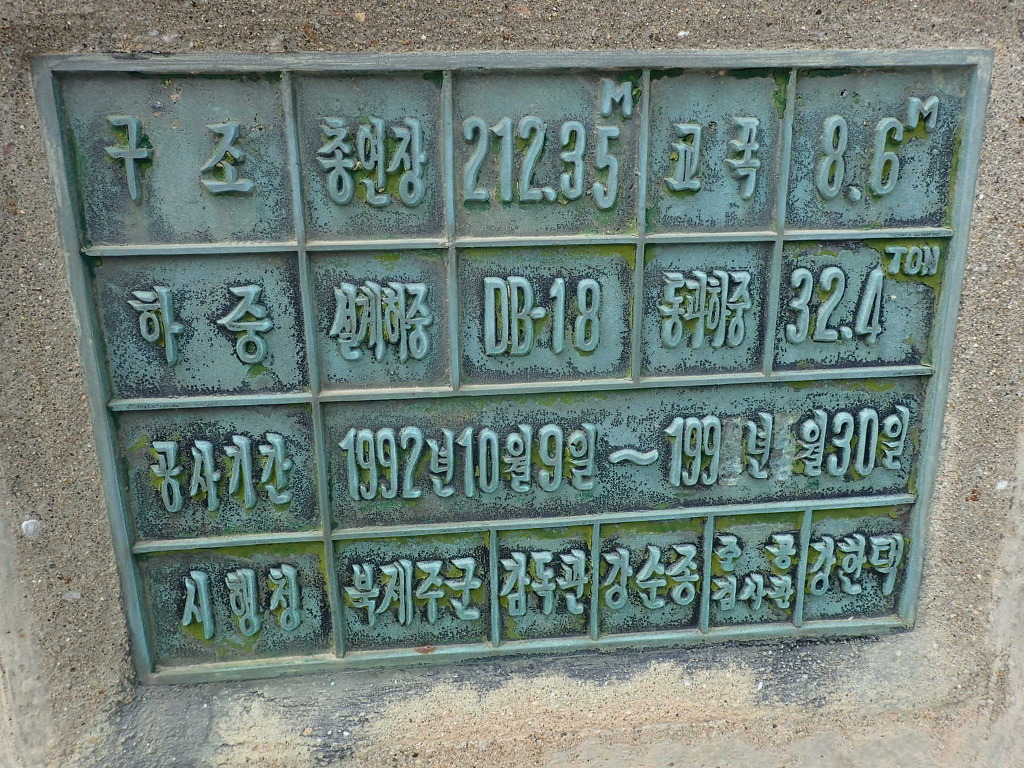

추자도 연륙교량 가설의 유래

추자도의 오랜 숙원사업이던 상추자와 하추자와의 교량 가설은

섬과 섬을 잇는 교량으로는 전국 최초로 시설 1966년 6월28일 착공하여

총길이 156m · 폭 3.4m의 다리를 1972년 10월에 완공하여 연륙(連陸)되었고,

교량의 안전을 위해 4.5톤 이상의 차량운행을 금지시켰으나,

1993년 4월11일 골재를 실은 트럭이 통행으로 다리가 무너져 추락하는 사고가 발생하였다.

1992년 10월 9일부터 시작된 신교량공사는 1995년 4월 30일

총길이 212.35m · 폭 8.6m로 완공되어 지금에 이르고 있다.

현재 이 다리는 상 · 하추자도를 하나로 묶어

주민생활과 산업증진에 큰 역할을 다하고 있다

바랑캐길 쉼터

해양수산부 제주해양수산관리단 추자도항로표지관리소

나바론 하늘길은 그리로 내려가면 안 되는데?

큰산

말머리 형상

나바론 하늘길

대서리 소재 속칭 <용둠벙>에서 독산, 큰산 및 등대 전망대로

이어지는 능선의 바다 쪽 경사면을 나바론 절벽이라 부른다.

이 절벽의 능선을 따라 조성된 하늘길은 풍광이 매우 아름다우며,

추자주민이 자랑하는 추자의 비경이다.

다소 가파른 하늘길을 따라 절경에 취하며

오르다 보면 이색적인 바위모양을 만날수 있으며,

정상에 오르면 추자항의 모습을 한눈에 담을수 있다.

나바론 절벽은 추자도에 낚시 온 외지인들이 이곳의 절벽이 제2차 세계대전을 다룬

영화 <나바론 요새>에 나오는 절벽처럼 험하다고 하여 나바론 절벽으로 부르다 보니,

지역주민들도 자연스레 그렇게 부르게 되었다.

용둠범 전망대

추자도는 두 곳의 용둠벙이 있다.

신양리 대왕산(大王山) 기슭과

이곳 상추자 나바론 하늘길의 끝 용둠벙 전망대이다.

용둠벙이란 용이 노는 웅덩이와 같다는 데서 유래된 것인데,

여기서 <둠벙>은 <물웅덩이> 방언으로 물이 고인 곳을 뜻한다.

마치 용둠벙의 용이 승천하면서 신비한 모습을 보이는 것 같다.

용둠벙 전망대에서는 사자섬, 관탈섬, 한라산 등을 조망할 수 있으며,

아름다운 기암괴석들과 날카로운 절벽 및 해안선을 따라 일렁이는 파도 등

천혜의 해안절경을 감상할 수 있는 명소이다.

특히 길게 펼쳐진 나바론 하늘길 절벽의 아찔한 절경을 제대로 감상하려면

용둠범 전망대에 올라 바라보자.

장엄하고 경이로운 나바론 절벽을 한눈에 볼 수 있다.

용둠벙

용둠벙 전망대

나바론 하늘길 입구

추자면사무소,

추자면사무소와 추자항 여객선대합실 사이의 귀빈식당에서 점심을 먹고선,

추자면사무소와 추자파출소를 출발하여 봉골레산을 갔다 오기로 하고

추자파출소

추자초등학교

목호(牧胡)를 공략할 때 고려군(高麗軍)의 주둔처

이 섬은 한반도와 제주를 잇는 교통 및 군사 요충지이다.

고려 원종 14년(1273년) 4월에 고려의 김방경(金方慶) 장군은

몽고군의 흔도(炘都)와 더불어 전함 160척을 당포(堂浦)에,

또 별도(別島) 안에 군병 1만명을 주둔시켜 바람을 기다려

탐라의 함덕포와 명월포로 상륙하여 삼별초(三別抄)를 무찔렀다.

이어 1백년이 지나 공민왕 23년(1374년) 7월에 목호(牧胡) 석질리필사(石迭里必思),

초고독불화(肖古禿不花)가 반(叛)하자 삼도도통사 최영(崔瑩) 장군이

전함 314척을 당포에 머물게 하고 군병 25,605명을 별도에 주둔시켰다.

풍향에 맞춰 명월포로 상륙, 적이 3천여 기병으로 저항해 왔으나 전멸시켰다.

후일 추자 사람들은 최영 장군 사당(祠堂)을 지어

매년 정월 보름날 장군을 기리어 제사하더니,

오늘에는 풍어제(豊漁祭)로 이어졌다.

최영 장군 사당

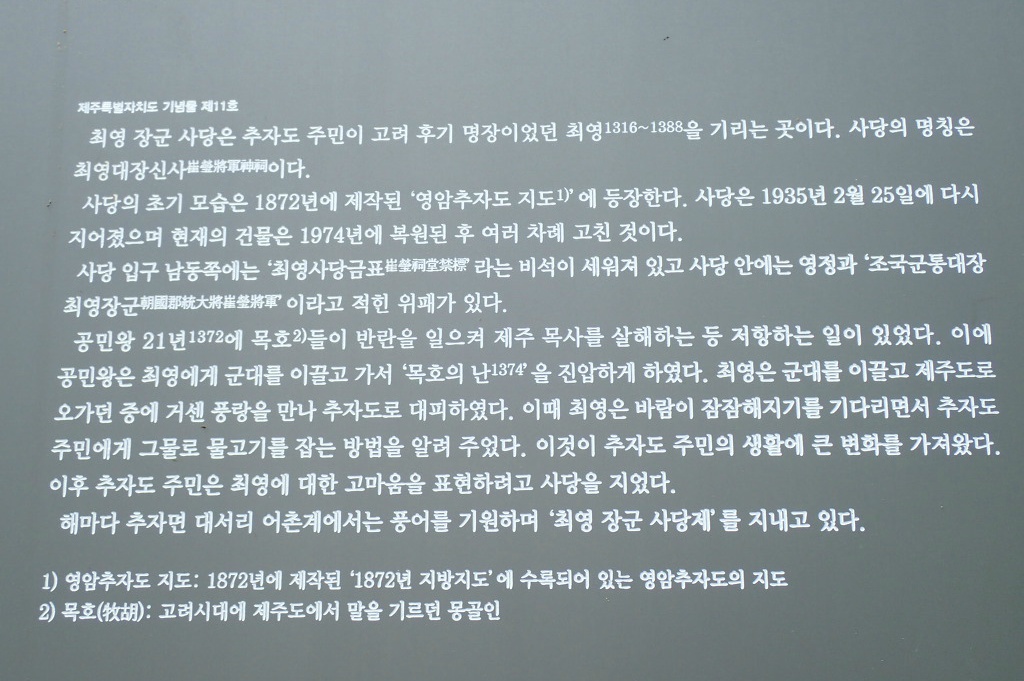

최영 장군 사당(崔瑩 將軍 祠堂, 제주특별자치도 기념물 제11호)

최영 장군 사당은 추자도 주민이 고려 후기 명장이었던 최영(1316 - 1388)을 기리는 곳이다.

사당의 명칭은 최영대장신사(崔瑩大將神祠)이다.

사당의 초기 모습은 1872년에 제작된 <영암추자도 지도>에 등장한다.

사당은 1935년 2월 25일에 다시 지어졌으며,

현재의 건물은 1974년에 복원된 후 여러 차례 고친 것이다.

사당 입구 남동쪽에는 <최영사당금표, 崔瑩祠堂禁標>라는 비석이 세워져 있고,

사당 안에는 영정과 <조국군통대장최영장군, 祖國郡統大將崔瑩將軍>이라고 적힌 위패가 있다.

공민왕 21년(1372년)에 목호(牧胡)들이 반란을 일으켜 제주 목사를 살해하는 등 저항하는 일이 있었다.

이에 공민왕은 최영에게 군대를 이끌고 가서 <목호의 난, 1374년>을 진압하게 하였다.

최영은 군대를 이끌고 제주도로 오가던 중에 거센 풍랑을 만나 추자도로 대피하였다.

이때 최영은 바람이 잠잠해지기를 기다리면서

추자도 주민에게 그물로 물고기를 잡는 방법을 알려 주었다.

이것이 추자도 주민의 생활에 큰 변화를 가져왔다.

이후 추자도 주민은 최영에 대한 고마움을 표현하려고 사당을 지었다.

해마다 추자도 대서리 어촌계에서는 풍어를 기원하며 <최영 장군 사당제>을 지내고 있다.

* 영암추자도 지도 : 1872년에 제작된 <1872년 지방지도>에 수록되어 있는 영암추자도의 지도

* 목호(牧胡) : 고려시대에 제주도에서 말을 기르던 몽골인

이곳 기꺼산은 매년 음력 섣달 그믐날 오후에 걸궁 풍물놀이패들이 모여

동 · 서 · 남해 용왕님께 마을 주민들의 무사안녕과 풍어만선을 기원하며

기원제를 지내는 곳입니다.

봉골레산 입구

봉골레산

추자10경(楸子10景)

* 우두일출(牛頭日出) : 우두도의 일출 광경이 소의 머리 위로 해가 뜨는 것과 같은 형상으로 매우 아름다움

* 직구낙조(直龜落照) : 거북모양의 직구도에서 해가 지는 저녁노을이 매우 아름다운 장관을 이룸

* 신대어유(神臺漁遊) : 예초리와 신양리 사이 천혜의 황금어장인 신대에서 고기떼가 뛰면서 노는 모습

* 수덕낙안(水德落雁) : 사자형상의 수덕도 섬 꼭대기에서 기러기가 먹이를 쫓아 바다로 쏜살같이 내려꽂히는 광경

* 석두청산(石頭菁山) : 사람 머리 같은 산꼭대기 암반 사이사이에 푸른 소나무들이 멋진 경치를 이룸

* 장작평사(長作平沙) : 산양포구 해변인 장작에 넓게 펼쳐져 있는 몽돌 해변의 아름다운 모습

* 추포어화(秋浦漁火) : 추포도와 어둠 속 앞바다 멸치잡이 배에서 비치는 불빛이 잘 어우러져 장관을 이룸

* 횡간추범(橫干追帆) : 시원스레 펼쳐진 흰 돛을 단 범선들이 잔잔한 횡간도 앞바다에서 둥실둥실 떠 있는 모습

* 곽개창파(곽개蒼波) : 관탈도 부근의 푸른 물결이 세상 인연을 지워 버릴 듯 무심히 너울거리며 흐르는 모습

* 망도수항(望島守鄕) : 타향에서 고향으로 돌아올 때 먼 수평선에서 보이는 우뚝 솟은 망도 모습의 아름다움

추자면종합복지회관

추자면사무소

추자항 여객선대합실

'기타지역권 산행기' 카테고리의 다른 글

| 2025년 을사년 두류산방 시산제 산행 광양 구봉산 전망대 (0) | 2025.02.17 |

|---|---|

| 서귀포 영실에서 돈내코 그리고 목포로 (0) | 2020.06.08 |

| 지리산과 덕유산과 함께한 서룡산과 삼봉산 (0) | 2018.11.18 |

| 장성 - 담양 불보병삼 종주 (0) | 2018.06.25 |

| 호남의 명산 오산 - 백운산 종주 (0) | 2018.04.23 |