* 날 짜 : 2018년 2월 22일(목요일)

* 날 씨 : 구름 조금

* 산 행 지 : 금계마을 - 서암정사 - 벽송사 - 모전마을 - 세동마을 - 송대마을 - 용유담 - 금계마을

* 산행시간 : 7시간 37분((운행시간 5시간 17분 + 휴식시간 2시간 20분)

* 산행속도 : 약간 빠른 걸음

* 산행인원 : 1명(나 홀로)

* 산행일정

10:30 함양군 마천면 의탄리 금계마을

10:35 - 10:38 의평마을 쉼터

10:47 의중마을

10:51 의중마을 당산

11:20 - 11:52 서암정사

12:04 - 12:26 벽송사

12:48 모전마을 - 송대마을 갈림길 안부

13:25 모전마을

13:27 고양터(송대마을) 갈림길

13:34 세진대 갈림길

13:56 - 14:13 세동마을

14:37 - 14:45 세진대

14:50 - 15:00 대종교 국조단군성전 지리산마적천진전

15:01 - 15:18 마적동 독가촌(도사배나무, 도사우물, 장기판바위, 말발굽바위)

15:30 지네바위

15:32 고양터 갈림길

15:43 - 15:47 와불 조망처

15:57 - 16:00 송대마을

16:05 - 16:16 견불사

16:21 고양터

16:38 고양터(송대마을) 갈림길

16:40 모전마을

16:42 - 16:52 용유담

17:48 - 17:51 의중마을 당산

17:54 의중마을

18:07 금계마을

금계마을,

국가지원지방도 60호선 천왕봉로가 지나는 곳으로,

지리산 둘레길을 따라 서암정사와 벽송사를 거쳐 세동마을까지 갔다,

세동마을에서 송대마을을 지나 용유담에 이르는 마적도사 전설탐방로,

또 용유담에서 다시 지리산 둘레길을 따라 금계마을로 돌아오는,

지리산 둘레길과 마적도사 전설탐방로를 연계하는 발걸음이라고나 할까,

인월 20.5km · 동강 11.0km를 가리키는데,

서암정사와 벽송사를 경유하는 동강은 1.7km가 늘어난 12.7km이고(10:30)

노듸목(金鷄),

경남 함양군 마천면 의탄리이다.

냇물을 건너다니는 징검다리 노듸의 목이라는 뜻에서 노듸목이라 했다.

고려시대 의탄소가 있었던 지역으로 추성리 칠선계곡 입구에 있다.

가락국의 구형왕(양왕)이 추성리 국골에 은거하면서 이곳에서 참나무 숯을 구웠다고 하며,

인근 산청군 금서면 화계리 왕산에 양왕의 능 돌무덤이 있다.

정감록에 나오는 금대산 밑에 금계동이고

이곳이 지리산 피난민이 하나 둘 모여서 이룬 마을이다.

서쪽에는 감투바위 동쪽에는 둥둥바위

북쪽에는 맹맹이바위 물방울골 새벌들 흥골 등이 있으며,

1520년에 벽송사를 창건한 벽송대사(송지엄)가 법계정심대사 곁을 떠나다가

되돌아와서 도를 받은 살바탕(벽송정)도 있다.

6.25 직후 공비소탕 시 추성, 의탄리 주민 200여호가 이 마을로 소개되기도 했다.

임천강을 가로지르는 의탄교,

임천강은 엄천강이라 부르기도 하는 듯

지리산제1교 뒤엔 삼정산이 보이고

의평마을 쉼터 3거리,

의중마을로 이어지는 지리산 둘레길은 쉼터를 들렀다 되돌아와야 하는데,

지리산 둘레길은 금계 0.3km · 동강 10.7km를 가리키고(10:35 - 10:38)

또 다른 이정표,

금계마을 2.27km · 의평마을 0.07km를 가리키는데,

금계마을 2.17km는 0.27km의 잘못이 아닐는지?

의평마을 쉼터,

보호수로 지정된 느티나무가 자리 잡고 있으며,

정상적인 지리산 둘레길은 의평마을 쉼터에서 되돌아서야 하고

평정말(義坪),

경남 함양군 의탄리이다.

고려시대 의탄소가 있었던 지역으로 추성리 칠선곅곡 입구에 있다.

가락국의 구형왕(양왕)이 추성리 국골에 은거하면서 이곳에서 참나무 숯을 구웠다고 하며,

인근 산청군 금서면 화계리 왕산에 양왕의 능 돌무덤이 있다.

옛날 하동에서 소금장수가 벽소령과 오도재를 넘어 함양에 왔다가

일용품을 사다가 마을 입구 느티나무 아래서 장을 보게 하였다 하여 새장터란 곳도 있고,

마을 앞에는 사장터(활터)도 있었다.

음력 정월 초삼일 풍년과 마을의 풍안을 비는 당산제(평화제)를 지내왔다.

조선 선조 때 함양 박씨와 수원 백씨 · 경주 정씨가 입촌했고,

정조 때 경주 이씨가, 현종 때 의령 여씨가 입촌 정착했다.

이제 의평마을에서 의중마을로

금대산이 손에 잡힐 듯 가깝고

포장도로에서 벗어나 가파른 산길로,

금계 0.4km · 동강 10.6km를 가리키고(10:40)

의평마을이 보이기도 하고

의중마을,

금계 0.5km · 동강 10.5km를 가리키고(10:47)

중말(의중, 義仲),

경남 함양군 의탄리이다.

고려시대 의탄소가 있었던 지역으로 추성리 칠선곅곡 입구에 있다.

마을 안에는 800여 년 수령의 느티나무가 있어 매년 음력 7월 7일에는 당산제를 모시고 있다.

선조 때부터 함양 박씨, 경주 정씨가 집성촌을 이루었고,

정조 때는 경주 이씨가 입촌 정착해 오고 있으며,

본 마을 출신인 은계 이진우 선생은 1897년에 태어나 천석지기를 한 향토교육가로서,

사유재산 일백 두락을 저당하여 마천초등학교 설립에 공헌하였고,

현재 도계공원에 그를 기리는 송덕비가 마천면민의 이름으로 세워져 있으며,

그의 후손이 생가를 보존하고 있다.

죽포대(竹圃臺),

구한말 면암 최익현과 항일 의병활동을 한 죽포 이규현의 유적지라 하고

죽포대(竹圃臺),

죽포장구소(竹圃杖屨所)

경주이공규현(慶州李公圭玹)

갑진삼월일(甲辰三月日, 1964년 3월에 세운 듯)

의중마을 당산,

용유담 및 서암정사와 벽송사를 경유하는 길이 나뉘는 곳인데,

용유담은 이따가 돌아올 때의 몫으로 돌리고 서암정사와 벽송사로,

금계 0.7km · 동강 10.3km · 동강(순환) 12.0km를 가리키고(10:51)

의중마을 당산 위 갈림길,

금계 0.8km · 동강 11.9km를 가리키고(10:53)

지리산국립공원 경계지점인 듯

농경지 흔적이 나오기도 하고

절로 가는 길,

칠선계곡과 엄천강 둘레의 마을은 절에 기대어 살았던 사하촌(寺下村)이다.

이 길은 절을 찾아가던 옛길로,

추성마을 가는 새길이 생기면서 이제 흔적만 남아 있다.

불공을 드리러, 산나물이랑 약초를 캐러, 땔감 하러

산을 오르기 위해 석축을 쌓고 바위를 쪼아 계단을 만들었다.

오래된 숲과 화전민의 흔적, 돌계단까지

옛길에서 만나는 오랜 정취가 더욱 향기롭다.

금계 2.0km · 동강 10.7km를 가리키고(11:16)

서암정사,

그다지 바쁠 것도 없기에 느긋하게 둘러보고 가기로,

금계 2.2km · 동강 10.5km를 가리키고(11:20 - 11:52)

서암정사(瑞庵精寺),

서암정사는 해동 삼대 명산 중의 하나인 지리산의 큰 줄기 위에 자리 잡고 있는 사찰로,

석굴법당은 원응큰스님께서 6.25전쟁의 참화로 희생된 무수한 원혼들의 상처를 달래기 위해

1989년부터 10여 년 간에 걸쳐 불사를 진행하여 오늘날의 모습을 갖추게 되었다.

석굴법당 안에는 아미타부처님상과 제불보살상 등으로

불교의 이상세계를 상징하는 극락세계가 정교하게 장엄되어 있다.

2010년에는 대웅전 지하에는 금니사경 참배관을 마련하여

원응큰스님께서 석굴법당의 원만한 불사를 염원하며

1985년부터 금니사경을 해오신 작품들을 참배할 수 있도록 하였다.

2012년도에 완공한 대웅전은 한국 전통 목조건물로는 아주 드문 아(亞)자형 건축물이며,

중층구조의 겹처마를 두어 한국 고건축의 선과 미를 극대화하였다.

석굴법당 극락전 조성내력,

이곳 지리산은 우리나라 명산으로 삼신산(三神山) 중의 하나이면서 산세가 험하고 깊어

6.25를 전후해서는 전쟁의 와중에서 참혹한 비극의 역사를 간직한 곳이기도 하다.

지난날 심산유곡(深山幽谷)의 승지(勝地)를 찾아 뜬구름을 벗삼아 정처없이

산수간(山水間)에 노닐던 수행자 원응(元應)스님이 우연히 여기를 지나다가

비극의 자취가 널려 남아 있는 이곳에서 이유없이 비참하게 죽어간

원혼들의 비탄어린 울부짖음을 비몽사몽간에 듣게 되어

이 모든 일이 인간의 끝없는 이기심과 탐욕의 공동 과보임을 절감하고

스님은 이들의 원한을 달래기 위하여 끝없이 기도하면서 발원하기를

“이곳에서 희생되어 원한에 사무쳐 방황하는 무수한 고혼들이

하루 속히 증오의 괴로움에서 벗어나고

나아가서는 조국분단의 비극이 속히 종식이 되며

더 나아가서는 모든 인류가 부처님의 광명(光明) 안에서

평화(平和)를 누리는 극락정토의 세계를 이루게 하리라.”

그리하여 장엄하고 상서로운 이 자연석벽에 아미타불 지장보살 존상을 위시

미타화상의 무수한 불보살을 조각으로 조성하여 영원한 이상세계인 극락정토(極樂淨土)를

현출(現出)하는 가운데 우리의 정서 속에 간직되어 있는 이상향의 모습을 또 여기에 가미하고,

그리고 또 비로자나 부처님과 문수 보현 선재동자 등의 불 · 보살을 모신 비로전을 조성하여

화엄회상을 나투니 극락정토와 화엄세계가 서로 조화롭게 혼융한

화엄정토(華嚴淨土)의 도량(道場)을 구현하였다.

때맞추어 원응(元應)스님이 여기 성지(聖地)를 만나 성스러운 불사를 이룩함은

오늘을 기다린 불가사의한 인연에 의해서 이루어지는 불세계장엄(佛世界莊嚴)으로서

이 장소는 현시대의 보물이자 후대에 물려줄 문화유산입니다.

그리고 아울러 우리 불자님들의 성보(聖寶)로서 많은 각광을 받고 있으며

참배하는 모든 이의 끝없는 마음의 안식처가 되고 있습니다.

불기2552년 세존응화일 서암정사

이제 벽송사로

한국 선불교 최고의 종가 벽송사,

벽송사(碧松寺)는 조선 중종 시대인 1520년 벽송지엄(碧松智嚴)선사에 의해 창건되었으며,

서산대사와 사명대사가 수행한 유서 깊은 절이다.

조선시대 불교의 선맥(禪脈)에서 보면 벽계정심, 벽송지엄, 부용영관, 경성일선, 청허휴정(서산),

부휴선수, 송운유정(사명), 청매인오, 환성지안, 호암체정, 회암정혜, 경암용윤, 서룡상민 등

기라성 같은 정통조사들이 벽송사에서 수행 교화하여 조선 선불교 최고의 종가를 이루었다.

아울러 선교를 겸수한 대종장들을 108분이나 배출하여

일명 “백팔조사 행화도량”(百八祖師 行化道場)이라는 별명을 가지고 있다.

벽송사는 지리산의 천봉만학(千峰萬壑)을 앞뒤 동산과 정원으로 하여

부용(芙蓉 : 연꽃)이 활짝 핀 것과 같은 부용만개(芙蓉滿開),

혹은 푸른 학이 알을 품고 있다는 뜻의 청학포란(靑鶴抱卵)의 형국에 자리하고 있다.

고인이 “운거천상(雲居千上 : 구름 위 하늘 세계), 별유천지(別有千地 : 인간 세상 밖에 따로 있는),

부용정토(芙蓉淨土 : 연꽃이 활짝 핀 극락정토에),

조인만대 (祖印萬代 : 조사의 깨달음을 만대에 이어지리)”라는 말로 표현하였듯이

벽송사는 만고에 수려한 풍광 속에 위치하고 있다.

벽송사를 창건한 벽송선사는 태고보우, 벽계정심선사로부터 내려오는

심인(心印)을 전해 받아 조계정문(曹溪正門)의 정통조사가 되었다.

선사는 “무자화두(無字話頭)에 의해 무명(無明)을 타파하고 선요(禪要)에 의해 지혜의 병을 떨쳐버렸으니, 간화선 수행법(看話正宗)에 의해 수행하고 깨달음을 얻은 조선의 첫 번째 조사가 된다.

그래서 벽송사는 간화선의 제일 조정(組庭)으로서의 역사를 간직한

‘한국선불교의 근본도량'이 되는 것이다.

벽송대사의 뒤를 이어 벽송산문의 제2대 조사에 오른 분이 부영영관(芙蓉靈觀)선사이다.

부용선사는 도가 높고 학문이 깊어 배우러 오는 승속제자가 문전성시를 이루었는데,

특히 영호남 일대에 부용선사의 가르침을 받은 선비가 수없이 많아

“전단향나무를 옮겨 심으니 다른 나무들도 향기가 난다.”라고 하는 말이 널리 유행하였다.

부용영관 문하에 수많은 제자가 배출되었는데,

그 중에서 가장 유명한 분이 서산대사라 불리는 청허휴정(靑虛休靜)과 부휴선수(浮休善修)이다.

서산대사는 깨달음을 얻은 뒤 벽송산문의 제3대 조사가 되어 지리산 일대에서 행화하다

이후 임진왜란이 일어나자 팔도도총섭이 되어 승군을 일으켜

도탄에 빠진 나라와 백성을 구하는데 전력을 다하게 된다.

한국선문의 거장 청허휴정(서산대사)이 벽송조정의 제3대 조사라는 사실은

벽송사 사적의 백미가 아닐 수 없다.

서산대사 문하의 사명대사와 청매조사도

이곳 벽송사에서 오도하여 크게 불법을 떨치게 된다.

그리고 부용영관의 다른 한 사람의 수법 제자인 부휴선수선사 또한

벽송사에서 도를 깨닫고 벽송산문의 조사가 되어 오랫동안 지리산에서 행화하였다.

오늘날 한국불교 출가스님의 모두가 서산문파와 부휴문파에 속한다.

서산과 부휴 양대 조사가 모두 벽송사 출신이라는 사실은

벽송사가 조선불교의 종가(宗家)임을 여실히 증명하고 있다.

그래서 예로부터 벽송사를 가리켜서, “조계조정(曹溪朝庭), 벽송총림(碧松叢林),

선교겸수(禪敎兼修), 간화도량(看話道場)”이라고 불렀다.

1704년(숙종 30년)에 환성지안(喚醒志安)대사가 벽송사에 주석하며 도량을 크게 중수하였다.

이때에 불당, 법당, 선당, 강당, 요사 등 30여 동의 전각이 즐비하였으며,

상주하는 스님이 300여 명에 이르렀고, 부속 암자는 10여 개가 넘었다고 전한다.

이로부터 금대암에 선원이 개설되어 수선납자가 운집하고,

벽송사 본당에는 강원이 개설되어 근세 일제강점기까지 지속되었으니,

근 300년 동안 조선불교 제일의 총림이 이루어져 선교겸수(禪敎兼修)의 중심도량이 되었다.

이로부터 선교를 겸한 대종장들이 벽송사에 수선안거하면서 후학들을 지도하게 되니,

강당을 거쳐간 강주(講主)스님만도 약 100인이나 되니

학인과 납자의 수는 이루 다 헤아릴 수 없을 정도이다.

그리고 근대에 선지식이신 경허선사도 벽송사에 주석하며 서룡선사 행적기록을 집필하였다.

특히 벽송사 강원의 마지막 강주를 역임한 초월동조(初月東照)대사는

일제강점기에 동국대학교의 전신인 혜화전문학교의 교장을 역임하였으며,

이후 독립운동에 투신하여 옥고를 치르다 서대문형무소에서 옥사하였다.

일제 조선불교 말살정책으로 인해 400여 년 간 지속되어 온

한국불교 최고의 조정인 벽송사의 사세도 기울기 시작했다.

특히 한국전쟁으로 시작된 지리산 빨치산들의 암약

(당시 벽송사는 빨치산의 야전병원으로 이용됨)으로 말미암아

국군에 의해 방화되어 완전히 소실되는 슬픈 역사를 맞이하게 되었다.

60년대 이후 구한원응(久閒元應)대사의 원력에 의해 중건되어 오늘에 이르고 있다.

특히 옛날 선종의 최고 조정에 벽송선원을 낙성하여 을유년(2005년) 하안거에 개원하여

눈 푸른 납자들이 수행 정진할 수 있는 선찰종가(禪刹宗家)로 거듭나게 되었다.

벽송사에는 신라 양식을 계승한 3층석탑(보물 제474호)과 경남 유형문화재인 벽송선사진영.

경암집 책판. 묘법연화경 책판과 경남 민속자료 제2호인 목장승 등의 문화재가 보존되고 있다.

특히 목장승은 변강쇠와 옹녀의 전설이 깃들어 찾는 이의 발길이 끊이지 않고 있으며,

선방 뒤 탑전 앞에 천년의 세월을 묵묵히 서 있는

“도인송(道人松)”과 “미인송(美人松)”의 전설 또한 유명하다.

예로부터 목장승에 기원하면 애정이 돈독해지고,

도인송의 기운을 받으면 건강을 이루고 한가지 소원이 이루어지며,

미인송에 기원하면 미인이 된다는 말이 전해 내려오고 있다.

그리고 벽송사 선방에서 도인이 유래없이 많이 나와서

“선방 문고리만 잡아도 성불한다.”는 말이 여기서 생겨났다고 한다.

조선 선불교 최고의 종가인 벽송사를 참배하여

묵은 업장을 소멸하고 청복(淸福)을 담아 성불인연을 가꾸어보자.

아울러 벽송사 목장승과 도인송, 미인송의 기운을 받아

건강과 소원을 성취하면 더욱 좋을 것이다.

벽송사,

벽송사 목장승 옆으로 지리산 둘레길은 이어지지만,

벽송사를 둘러보지 않고 그냥 지나칠 수야,

인월 금계 2.9km · 동강 9.8km를 가리키고(12:04 - 12:26)

벽송사 삼층석탑(碧松寺 三層石塔, 보물 제474호),

이 탑의 위치는 원래 벽송사 대웅전 동편에 세워 놓은 것인데

사찰이 아래로 옮겨져 탑만 남게 됐다.

2중기단 위에 방형의 3층 탑신부를 이룬 통일신라시대 양식을 그대로 계승한 탑이지만,

사찰이 세워진 때가 조선시대(1520년)이므로 그때 탑도 세워진 것으로 판단된다.

탑의 위치가 법당 앞이 아닌 뒤편이라는 점이 특이하며

신라시대의 삼층 석탑의 모습이 조선시대까지 이어진 예로서 주목되는 탑이다.

현재 탑의 상륜부에는 복발(覆鉢)과 노반(露盤)이 남아 있으며,

탑의 높이는 3.5m이다.

미인송(美人松)

도인송(道人松),

보호수로 지정되어 있고

함양 벽송사 목장승(咸陽 碧松寺 木長丞),

장승에는 돌로 만든 석장승과 나무로 만든 목장승이 있다.

장승의 기원에 대해서는 고대 성기(性器) 숭배에서 나왔다거나

사찰 토지의 표지로 이용되었다는 등 여러 설이 있다.

또 목장승은 솟대에서,

석장승은 선돌에서 유래되었다고 한다.

조선시대에는 장승이 지방에 따라 벅수. 벅시. 법수.

수살목. 당산할배 등으로도 불렀다.

장승은 소속과 위치에 따라 마을을 지키는 마을장승.

사찰의 입구나 사방 경계에 세워진 사찰장승.

지역 간의 경계. 성문. 병영. 해창(海倉). 관로(官路) 등에 서 있는 공공장승 등이 있다.

벽송사 입구에 세워진 이 장승은 사찰에 들어오는 악귀의 퇴치.

사찰 경내에서 행해지는 불법 어로와 사냥의 금지.

풍수지리상의 비보(裨補) 역할 등 다양한 목적으로 세워진 것이다.

제작 연대는 확실치 않으나 대략 일제시대 초기의 것이라고 전한다.

목장승은 노천에서 비바람을 맞으며 서 있기 때문에 오래 가지 못한다.

이곳의 왼쪽에 서 있는 '금호장군'(禁護將軍)은

역시 커다란 왕방울 눈 하나만을 빼고는 원래의 모습을 상당 부분 잃어버렸다.

그러나 '호법대신'(護法大神)인 오른쪽 장승은

거의 훼손되지 않은 상태로 서 있다.

머리와 큰 눈. 큰 코. 일자형 입과 수염 등이 매우 인상적으로 조각되어 있다.

무서운 것 같으면서도 순박하고.

위풍당당하면서도 익살스러운 모습이라서 보는 이들의 눈을 즐겁게 한다.

이 두 장승은 불교와 민간 신앙이 어우러져 나타난 걸작 조형물이라 할 수 있다.

* 비보

(裨補) : 풍수지리상에서 나쁜 기운이 깃든 산천 등에 탑, 장승 등을 세워

나쁜 기운을 억누르고 약한 기운을 도와 보충하는 것

벽송사에서 쭉 이어지는 가풀막으로 올라선 벽송사능선,

벽송사 0.7km · 송대마을 2.8km를 가리키는데,

송대마을은 세동마을에서 마적도사 전설탐방로를 따라 넘어갈 거고(12:42)

모전마을 - 송대마을 갈림길 안부,

송대마을은 벽송사능선으로 좀 더 가다 왼쪽으로 내려가면 되고,

용유담과 모전마을은 여기서 왼쪽으로 내려서야 하며,

금계 3.8km · 동강 8.9km를 가리키고(12:48)

안부 부근에 널브러진 옛 이정표,

함양군에서 빨치산루트를 개발하면서 세운 것으로 보이는데,

국립공원관리공단과 마찰을 빚더니 결국은 저런 신세가,

선녀굴은 5.15km요,

1.15km를 가리키는 건 벽송사가 아닐는지?

숯가마터인 듯?

묵은 논밭들이 나타나기도 하고

목교,

폭우 시 사용하는 목교입니다.

화살표 방향으로 가세요.(13:15)

나무다리,

금계 5.4km · 동강 7.3km를 가리키고(13:19)

용유교가 보이고

모전마을 지리산 둘레길 삼거리,

동강으로 가는 지리산 둘레길을 따라 지명선원 표지석 쪽으로,

100m 남짓 떨어진 용유담은 이따가 돌아갈 때의 몫으로 돌리고,

모전마을과 의중마을을 잇는 직통코스는 금계 4.1km · 동강 6.9km이며,

벽송사와 서암정사를 경유하는 순환코스는 금계 5.6km · 동강 7.1km를 가리키고(13:25)

용유담(모전마을),

경상남도 함양군 마천면 금계마을, 의평마을, 의중마을,

모전마을, 세동마을과 휴천면 동강마을을 잇는 11km의 지리산 둘레길,

이 구간은 지리산 자락 깊숙이 들어온

산촌마을과 사찰을 지나 엄천강으로 이어지는 길이다.

* 용유담 : 지리산을 유람하던 선인들이 여흥을 즐기던 곳으로, 마적도사와 아홉 용의 전설이 있다.

* 옻 : 마천은 천연도료이자 약으로 쓰이는 옻이 유명했던 곳이다. 지금은 많이 사라졌으나

의중마을, 금계마을, 원정마을에는 겨울이 되면 아직도 옻을 생산하는 농가가 남아 있다.

* 엄천강 : 지리산 북부지역의 물줄기가 모여 엄천강이 되며, 남강을 지나 낙동강으로 흘러간다.

모전교와 용유담 쪽이고

모전마을회관 삼거리,

지난 2월 10일엔 지리산 둘레길 전설탐방로로 갔지만,

지난번과는 달리 이번엔 지리산 둘레길을 따라가기로,

용유담 0.3km · 세동마을 2.1km를 가리키고(13:26)

고양터(송대마을) 갈림길,

지리산 둘레길은 금계 4.3km · 동강 6.7km요,

고양터 1.2km · 세진대 0.94km · 용유담 0.36km를 가리키고(13:27)

세진대 갈림길,

세진대 0.6km · 송전(세동)마을 1.6km · 용유담 0.65km를 가리키고(13:34)

당나들골 전설,

마적동의 세진대에서 모전마을로 내려오는 당나들골이 있다.

옛날 마적도사의 나귀가 마적동에서 내려와 강을 건너던 길이다.

당나들골 중간에 화암대라는 넓고 큰 바위가 있었다.

지리산 둘레길 전설탐방로,

옛날 용유담에 아홉 마리 용과 마적도사가 살고 있었다.

마적도사가 쇠도장을 찍어 나귀에게 보내면 나귀가 생필품을 싣고 와

용유담가에 와서 크게 울면 마적도사사 다리를 놓아 나귀를 건너오게 했다.

어느 날 장기삼매경에 빠져있던 마적도사는 용들이 싸우는 소리에

나귀의 울음소리를 듣지 못했고 결국 나귀는 울다 지쳐 죽고 말았다.

화가 난 마적도사는 자신을 질책하여 장기판을 던져버리고 용들을 쫓아버렸다.

그때 던진 장기판 조각들이 용유담에 있는 바위들이다.

용유담과 세동마을을 잇는 옛길로 용유담의 전설을 한눈에 볼 수 있는 길이다.

용유담산장 갈림길,

세동마을 1.3km · 용유담 0.6km를 가리키는데,

용유담의 거리가 엉터리가 아닐는지?(13:35)

모전마을회관에서 헤어진 지리산 둘레길 전설탐방로와 다시 만나고(13:41)

멋진 소나무,

용유담 1.8km · 세동마을 0.6km를 가리키고(13:48)

함양 독바위가 보이고

세동마을,

지리산 둘레길과 지리산 둘레길 전설탐방로가 또다시 나뉘는가 하면,

송대마을을 경유하며 용유담과 세동마을을 잇는 마적도사 전설탐방로가 끝나는 곳으로,

지리산 둘레길은 금계 6.2km · 동강 4.8km요,

하나가 사라진 지리산 둘레길 전설탐방로는 용유담 2.4km이며,

마적도사 전설탐방로는 용유담 2.25km · 용유담 5.8km를 가리키고,

세동마을은 전형적인 지리산 산촌마을이자

한때는 전국에서 가장 유명한 닥종이 생산지로 이름을 떨쳤다는데,

효자증조봉대부동몽교관평산신영언지려(孝子贈朝奉大夫童蒙敎官平山申永彦之閭)란

정려각(旌閭閣)이 자리 잡고 있으며,

세동마을회관과 송대마을을 잇는 마적도사 전설탐방로를 따라가기로 하고(13:56 - 14:13)

동강마을 5.3km라는 건 어디로 갔을까?

마암비(磨巖碑, 군수이봉화애민어재비),

세동마을회관에서 60m쯤 떨어진 함양군 휴천면 송전리 233 - 2번지에 위치하고 있으며,

그 내용을 보면,

郡守 李鳳和 愛民御灾碑(군수 이봉화 애민어재비) : 함양군수 이봉화가 백성을 사랑하고 재앙을 막은 비

警察署長 道警部 上木屋喜 左衡門 恤灾碑(경찰서장 도경부 상목옥희 좌형문 휼재비)

: 함양경찰서장 상목옥희가 재앙을 막은 비

面長 許南 布德捄灾碑(면장 허남 포덕구재비) : 휴천면장 허남이 덕을 베풀고 재앙에서 구한 비

議官 姜渭秀 施惠賑灾碑(의관 강위수 시혜진재비) : 의관 강위수가 은혜를 베풀고 재앙에서 구한 비

大正 拾五年 咸陽郡 休川面 細洞 監役 申鶴均(대정 십오년 함양군 휴천면 세동 감역 신학균)

: 1925년 휴천면 세동에서 신학균이 새김

통천교시성(通川橋始成) 유경환(劉景煥) 갑인 칠월 일(甲寅 七月 日),

처음 통천교를 만든 유경환을 기리기 위해 1914년에 새긴 마애비라고

휴천면 송전리 세동마을회관,

국조단군성전 지리산마적천진전 1km를 가리키는 쪽으로

대구댁 민박집,

마적동 1.4km · 송전(세동)마을 0.2km를 가리키고(14:17)

세동마을

마적동 1.1km · 송전(세동)마을 0.5km를 가리키고(14:21)

함양 독바위가 보이고

1995년 개설한 임도라 하고

마적동 0

.7km · 송전(세동)마을 0.9km를 가리키고(14:27)

세진대와 가까운 곳에 육각정 쉼터가 있고

세진대,

용유담과 마적동 갈림길이며,

용유담 1.25km · 마적동 0.25km · 송전(세동)마을 1.35km를 가리키고(14:37 - 14:45)

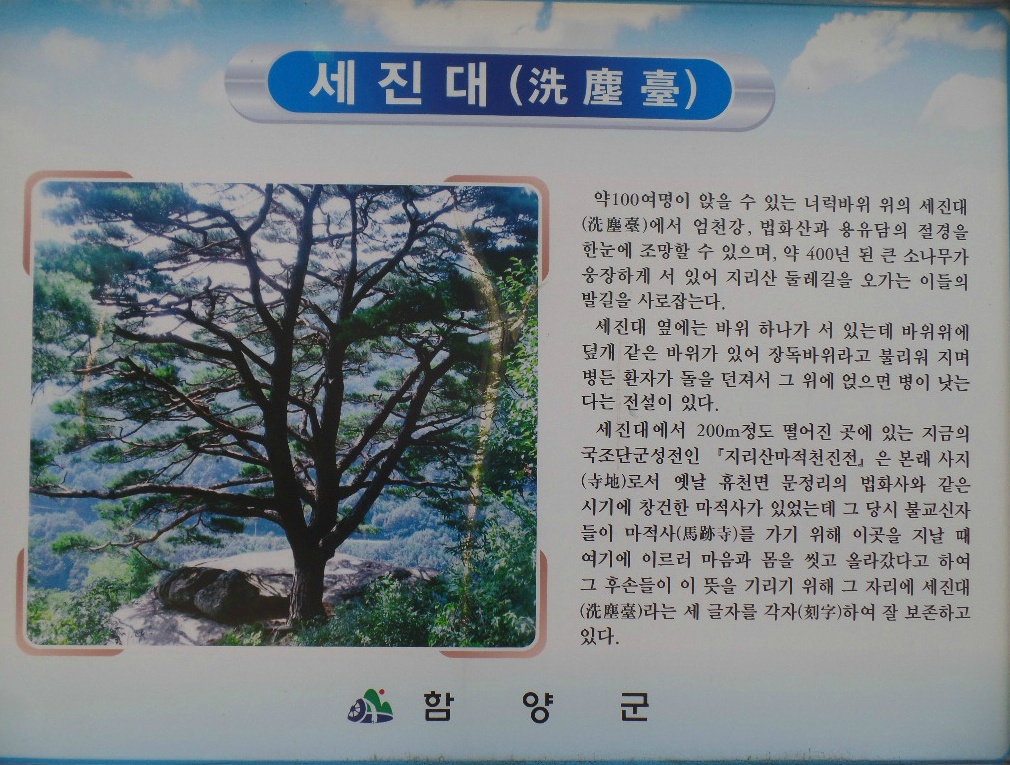

세진대(洗塵臺),

약 100여 명이 앉을 수 있는 너럭바위 위의 세진대(洗塵臺)에서

엄천강, 법화산과 용유담의 절경을 한눈에 조망할 수 있으며,

약 400년된 큰 소나무가 웅장하게 서 있어

지리산 둘레길을 오가는 이들의 발길을 사로잡는다.

세진대 옆에는 바위 하나가 서 있는데

바위 위에 덮개 같은 바위가 있어 장독바위라고 불리워지며,

병든 환자가 돌을 던져서 그 위에 얹으면 병이 낫는다는 전설이 있다.

세진대에서 200m 정도 떨어진 곳에 있는 지금의 국조단군성전인

『지리산마적천진전』은 본래 사지(寺址)로서

옛날 휴천면 문정리의 법화사와 같은 시기에 창건한 마적사가 있었는데,

그 당시 불교신자들이 마적사(馬跡寺)를 가기 위해 이곳을 지날 때

여기에 이르러 마음과 몸을 씻고 올라갔다고 하여,

그 후손들이 이 뜻을 기리기 위해 그 자리에

세진대(洗塵臺)라는 세 글자를 각자(刻字)하여 잘 보존하고 있다.

세진대(洗塵臺)와 마적송(馬跡松),

세동마을과 송대마을 사이에 있는 소나무 쉼터라고도 부르며,

옛날 마적도사가 이 근처에 살면서 장기도 두면서 놀다간 곳이라 하고

강지주(姜趾周, 1856 - 1909),

본관은 진주, 자는 우여(遇汝), 호는 적은(迹隱)으로,

갑오경장 이후 속세를 버리고 지리산으로 들어가 은거하였으며,

1904년 8월에 세진대(洗塵臺)란 각자를 새겼다 하고

장독바위(자료사진)

우리 모두의 집,

대종교 국조단군성전 지리산마적천진전 경내라는 건가?

대종교 국조단군성전 지리산마적천진전(大倧敎 國祖檀君聖殿 智異山馬跡天眞殿),

무슨 이유에선지 관리를 하지 않고 방치하여 폐허가 되어 안타깝기도,

송전(세동)마을 1.6km · 송대마을 2.1km를 가리키고(14:50 - 15:00)

마적동과 마적사 유래,

신라 무열왕(659년) 때 마적도사가 이곳으로 와 마적사 절을 짓고

수도한 곳에 마을이 생기면서 마적이라는 이름이 생겼다.

또한 마을 앞 큰 바위 위에

말발굽 형상이 새겨져 있어 마적동이라 한다고 전해진다.

용유담의 비경으로 옛 선인들이 찾아와서

그때부터 마을이 형성된 것으로 여겨진다.

마적사는 현재 존재하지 않으나, 대종교 천진전

또는 독가촌 뒤편 대나무숲이 옛 마적사지로 추정된다.

마적동 독가촌,

주변의 사유지(밭)에 있는 도사배나무 · 장기판바위 · 도사우물을 보고 가기로,

마적동 50m · 송대마을 2.05km를 가리키고(15:01 - 15:18)

도사배나무 전설,

마적동 앞에 있었던 큰 배나무인데,

마적도사가 심었다 하여 붙여진 이름이다.

마적도사가 절을 떠나던 날 배나무 한 그루를 심으면서,

이것이 살아 있으면 내가 산 줄 알고

이것이 죽으면 나도 죽은 줄 알라고 말했다 한다.

배나무는 사라호 태풍에 쓰러져 현재는 터만 남아 있다.

도사우물

도사우물 전설,

마적도사가 마시던 우물로,

가뭄이 들거나 비가 많이 와도 수량이 일정하다고 한다.

옛 마적사의 우물로 추정되기도 하며,

이 물을 마시면 장수한다고 전해진다.

장기판바위 전설,

마적도사와 아홉 마리 용 전설 중에

마적도사가 장기를 두는데 정신이 빠져

나귀의 죽음을 뒤늦게 알고 화가 나서 장기판을 던졌고,

반쪽은 나귀바위에 떨어졌고 나머지 반쪽은

이곳에 떨어져 장기판바위가 되었다.

바위에는 장기판 형상이 남아 있다.

말발굽바위와 마적대,

* 말발굽바위 : 마적동의 지명 유래가 된 말발굽 형상이 새겨진 바위다.

1990년대 태풍과 산사태에 의해 떠밀려 내려가면서 유실되었다.

* 마 적 대 : 마적대는 지리산의 8대(臺) 중 하나이다.

옛 선인들에 의하면 일 금대, 이 마적 또는 일 마적, 이 금대라고 할

정도로 경치와 기가 좋은 곳이다.

지리산 8대를 다 등정하면 장수한다고 전해지기도 한다.

도사우물에서 물을 마시고 스틱을 안 갖고 오는 바람에,

다시 독가촌과 도사우물로 가는 수밖에는

솔봉능선으로 이어지는 희미한 산길이 보이는데,

솔봉능선은 언젠간 가야 할 숙제이기도 하고(15:24)

솔봉능선 갈림길에서 30m쯤 갔을까,

마적동 0.5km · 송대마을 1.6km를 가리키고(15:25)

지네바위(15:30)

지네바위 전설,

고양터 북쪽 길가에 있는 큰 바위이다.

바위 아래쪽에 굴이 있는데, 옛날 지네가 이곳으로 들어간 뒤로

송대가 주변에서 가장 큰 마을이 되었다고 한다.

송전리 주민들은 이제 송대가 작아졌으니,

지네가 아마 빠져나갔을 것이라고 한다.

고양터 갈림길,

마적동 1.0km · 송대마을 1.1km를 가리키고(15:32)

물탱크

용유담

축사,

마적동 1.35km · 송대마을 0.75km를 가리키고(15:40)

와불 조망처,

눈요기와 더불어 입요기를 하면서 쉬었다 가기로(15:43 - 15:47)

와불 조망,

송대마을 인근에서 보면 부처가 누워 있는 형상의 산 능선이 보인다.

부처바위 또는 미타봉이라 불리는 와불산(상내봉)이 와불의 머리이다.

겨울에 눈이 오면 부처의 전체 형상 부분은

항상 눈이 먼저 녹지 않고 아래에만 녹아 장관을 이룬다.

와불산(臥佛山),

앞산 봉우리의 형상이 부처님이 누워 있는

모습을 닮았다 하여 와불산(臥佛山)이라 하며,

옛날부터 와불에 기도하면 소원성취한다고 전해지고 있습니다.

마적동 1.9km · 송대마을 0.2km를 가리키고(15:53)

수피아펜션

송대마을,

솔봉능선(선녀굴)과 벽송사능선 갈림길이기도 하며,

포장도로를 따라 모전마을과 용유담으로 내려가기로,

마적동 2.1km · 고양터 0.6km를 가리키고(15:57 - 16:00)

말귀바위 유래,

송대마을 입구에 있으며 말귀를 닮은 큰 바위이다.

바로 앞에 죽통(구시)바위가 있었으나 도로공사로 인해 유실되었다.

전체적인 모습은 말이 누워 있는 형상이라고 한다.

옛 지리산빨치산루트안내소,

지금은 공중화장실로 용도가 변경되었고

선녀굴 쪽으론 가지 말라는데,

오늘은 가라고 사정을 해도 안 갈 거고

견불사,

이왕 온 김에 들렀다 가기로,

언제 또다시 올지도 알 수 없는데,

송대마을 0.35km · 고양터 0.25km를 가리키고(16:05 - 16:16)

천연와불 성지 견불사,

하늘의 천기(天氣)와 지리산의 지기(地氣)가 천왕봉에서 만나 합일을 이뤄

남(南)으로는 완만한 사지(四肢)를 이루고 북으로는 천왕봉, 중봉(中峯),

하봉(下峯)과 함께 음양의 천지정기기운(天地精氣氣運)을 땅속으로 숨긴 채

북(北)으로 흘러내리다가 엄천강, 용유담(龍遊潭)을 만나

용이 승천하듯 우뚝 솟아 만들어진 성지가 바로 견불사지(見佛寺地)입니다.

동쪽으로는 부처님 열반상과 서쪽으로는 보살상이 나란히 함께 출현하신 이곳은

연못 속에 금란(金卵)을 품고 있는 금계포란형(金鷄抱卵型)의 지국(支局)으로써,

기(氣)가 쇠(衰)하여 병이 생긴 중병환자와 노약자 등이 건강을 되찾아

무병장수할 수 있는 최고의 길지이자 약사도량으로 정히 알려져 있습니다.

부처님의 영험한 가피가 서려 있는 견불사는 구백여 년 전 음각된

송은대(松隱臺)라는 글귀가 큰 법당 뒤편 동산에 아직도 남아 있어

신라시대 때부터 많은 사암, 사적지와 함께 수도자들의 귀의처였음을 증명해 주고 있습니다.

오랜 세월 동안 사찰의 모습이 소실되었던 이곳에 불국정토를 일구려는

청정한 사부대중의 서원으로 창건불사에 첫발을 내딛은 견불사는

우리나라 최대의 천연와불을 친견할 수 있는 도량으로 거듭나고 있으며,

신비로운 자연경관과 영험한 기도 가피로 많은 불자님들의 수행처가 되고 있습니다.

천연와불의 가피 속에 모든 유정 무정의 중생들이

탐내며 분노하고 어리석음의 삼독심에서 벗어나 성불하기를 발원합니다.

천연와불 성지 지리산 견불사 주지 합장

천연와불,

지리산국립공원 하봉 서북쪽에 위치한 견불사에서 조망할 수 있는 천연와불은

지리산 상내봉을 이어 4km에 해당하는 산능선이 석가모니불께서

와선 중이신 모습을 그대로 재현하고 있어 경이로움을 자아내고 있다.

견불사가 위치한 주변 일대는 신라시대 때부터 많은 사암사찰이 있어 절터로 불렸으나,

많은 전란 속에 지금은 대부분이 소실되어 '절터'라는 명칭만 구전되고 있다.

하지만 그 속에서도 천연와불은 시간의 경계를 넘어

여여히 한곳에 자리하며 견불사 창건불사의 토대를 이루고 있다.

고양터,

모전마을 1.2km · 송대마을 0.6km를 가리키고(16:21)

법화도량 견불사 삼성각

천연와불성지 견불사 실상선원

고양터 0.35m · 모전마을 0.85km를 가리키고(16:27)

고양터(송대마을) 갈림길,

지리산 둘레길은 금계 4.3km · 동강 6.7km요,

고양터 1.2km · 세진대 0.94km · 용유담 0.36km를 가리키고(16:38)

모전마을회관

모전마을 지리산 둘레길 삼거리,

모전마을과 의중마을을 잇는 직통코스는 금계 4.1km · 동강 6.9km이며,

벽송사와 서암정사를 경유하는 순환코스는 금계 5.6km · 동강 7.1km를 가리키고(16:40)

함양군 휴천면 문정리에 위치한 용유교(龍遊橋),

엄천강이라고도 부르는 임천강이 품은 명소 용유담(龍遊潭)을 가로지르며,

함양군 마천면 금계마을과 휴천면 동강마을을 잇는 지리산 둘레길 제4구간이 지나고(16:42 - 16:52)

용유담(龍遊潭),

엄천강의 상류에 있는 용유담은 마천면과 휴천면의 경계인 이곳에 위치해 있다.

지리산의 아름다운 계곡들에서 흘러내린 맑은 물이 용유담에 이르러서는

해가 쨍쨍 내리쬐는 화창한 대낮에 우레소리 같은 폭포의 소리를 비롯하여

장방형의 평평한 호수를 이루게 된다.

화강암으로 된 기암괴석이 첩첩이 쌓인 험준한 봉우리는

용이 하늘로 날아 올라가는 형상이라고 하겠다.

이 용유담은 신선이 노니는 별유천지로

옛부터 시인묵객들의 발길이 끊이지 았았던 곳으로

여름이 되면 각처의 피서객들이 휴식처를 찾아 모여 들어 붐비는 곳이기도 하다.

서편의 벼랑으로는 절경을 이루는 풍치와 청아한 물빛,

거울 같은 물에 비친 산그림자,

푸른 못의 반석에 펼쳐진 모래는 가히 도원경의 경지에 이르는 듯

황홀한 풍경은 보는 이로 하여금 하염없이 도취되게 하곤 한다.

길 언덕 위에 구룡정이란 정자가 있고,

이 용유담가에는 당나귀바위와 장기판이라는 바위가 있다.

용유담에는 아홉 마리의 용이 살았다는 전설과

마적도사와 당나귀 관련 전설이 내려오고 있다.

* 용유담

지리산 북쪽 함양군 휴천면 송전리 엄천계곡에서 가장 아름다운 곳으로 기암괴석과 폭포소리,

서쪽 언덕의 나무숲과 푸른 담수에 높푸른 하늘이 어우러져 신비경을 자아내는 곳이다.

장방형의 평평한 호수, 절묘한 화강암 괴석들이 첩첩이 싸인 계곡은 용이 승천할 것 같은데,

호수에서의 고기 잡는 어부의 작은 배는 한 폭의 신선도 같고 절벽의 풍치나 청아한 물빛,

물속의 반석과 모래사장에 빠져들면 마적도사와 아홉 마리 용의 전설과 더불어 황홀경에 빠져들게 된다.

아홉 마리 용을 그린 병풍이 두 개 있었는데, 하나는 일제강점기 때 서울 박람회에

출품했다가 분실되었고, 하나는 눈먼 용 한 마리만 남겨 두고 싸우다 당나귀를 죽게 한 여덟 마리 용이

마적도사에게 벌을 받아 쫓겨나는 그림으로 마적도사의 철장과 함께 해인사 박물관에 보관 중이다.

용유담은 함양군 마천면과 휴천면 그리과 임천과 엄천의 경계이며 남쪽 지리산과 북쪽 법화산 사이를

따라 흘러가는 엄천에는 용유담을 비롯하여 12곳의 바위, 소(沼), 정자 등의 경승지가 있다.

* 마적도사와 아홉 마리 용 전설

신라 무열왕(659년) 마적도사가 용유담에 와서 마적사를 짓고 나귀를 기르고 있었다,

식량과 부식물이 떨어지면 쪽지를 써서 쇠도장을 찍어 나귀에게 부쳐 오도재를 넘어 관동장에 보냈다.

상인이 물품을 챙겨 주어 싣고 다시 돌아와 나귀바위에서 울면,마적도사는 쇠지팡이로 다리를 놓아 나귀가 건너오게 하였다.

하루는 마적도사가 지리산 천왕 매와 장기를 두는데 정신이 빠져 있었고, 눈먼 용을 제외한 여덟 마리 용이 여의주를 서로 차지하여 하늘에 오르려고 물고 뜯고 싸우는 소리 때문에 나귀 우는 소리를 듣지 못했다.

나귀는 울다 지쳐서 죽고 말았다. 뒤늦게 나귀의 죽음을 알게 된 마적도사는 장기 때문에 나귀가 죽는 줄을 몰랐다며 화가 나서 장기판을 던지니, 한 조각은 마적동에 떨어져 바위에 장기판이 새겨졌다.

마적도사는 눈먼 용 한 마리를 남겨 놓고 여덟 마리 모두 쫓아버렸다.

* 거북바위 전설

용유담의 소(沼) 안에 거북바위가 있는데 거북이가 토끼 간을 찾아가기 위해 뭍으로 나왔다가 토끼를 놓쳐서 용왕으로부터 벌을 받아 바위로 변했다는 전설이 전해진다. 거북바위는 물에 잠긴 정도에 따라 용으로

보이기도 한다.

* 거품소와 눈먼 용 전설

나귀바위 근처에 수심이 깊고 거품이 빙빙 도는 거품소가 있다. 이 거품소에는 용유담의 아홉 마리 용 중에 마적도사가 쫓아내지 않은 눈먼 용이 거품소 깊숙한 곳의 굴에 잠들어 있어 거품이 생긴다는 전설이 있다.

이 거품소는 포호소(泡湖沼)라고도 한다.

* 나귀바위 전설

마적도사가 장기판을 던져 반쯤 깨어진 빨간 핏빛의 나귀바위는 1960년대에 지방도로 공사를 위해 폭파해야 했다. 그 바위를 폭파하니 폭음과 함께 호두만한 말방울 16개가 쏟아져 나왔는데, 마적도사의 애마 나귀 방울이었다. 송전리 주민의 말에 의하면 이것을 7명이 나눠 가지고 집에 가 책상서랍, 농, 빼닫이 등에 보관하였는데 3일 후에 보니 모두 없어졌다. 모두 놀라서 마적도사의 도술이었다고 생각했다고 한다.

현재 나귀바위는 사라졌으며, 거품소 부근 도로변에 있었다.

* 장기알 전설

용유담에서 거품소 가기 전 수많은 바위가 사방으로 흩어져 있는 곳이 있다. 마적도사와 아홉 마리 용 전설

에서 마적도사가 던진 장기판의 장기 알이 흩어져서 이곳의 바위들이 되었다고 한다.

* 당나들골 전설

마적동의 세진대에서 모전마을로 내려오는 당나들골 길이 있다.

옛날 마적도사의 나귀가 마적동에서 내려와 강을 건너던 길이다.

당나들골 중간에 화암대라는 넓고 큰 바위가 있었다.

* 세진대와 마적송

마적동 아래에 있으며 옛날 마적사로 올라갈 때는 여기서 몸과 마음의 먼지를 털어냈다고 전해져서 세진대라 부른다. 마적도사가 장기를 두던 전설이 있으며 용유담과 나귀바위가 한눈에 보인다. 세진대 위의 마적송은 수령 400년의 소나무이다. 송전마을에 살았던 선비 강지주 등이 대를 쌓고 노닐던 곳이다.

* 장독바위 전설

세진대 옆에 있는 바위인데, 장독을 세워 놓은 것처럼 생겼다 하여 붙여진 이름이다.

장독바위에 병든 환자가 돌을 던져서 그 위에 얹으면 병이 낫는다는 전설이 있다.

마적도사의 부인이 치맛자락에 장독 뚜껑을 안고 얹었다는 전설이 있다.

* 마적동과 마적사 유래

신라 무열왕(659년) 때 마적도사가 이곳으로 와 마적사 절을 짓고 수도한 곳에 마을이 생기면서 마적이라는 이름이 생겼다. 또한 마을 앞 큰 바위 위에 말발굽 형상이 새겨져 있어 마적동이라 한다고 전해진다.

용유담의 비경으로 옛 선인들이 찾아와서 그때부터 마을이 형성된 것으로 여겨진다.

마적사는 현재 존재하지 않으나, 대종교 천진전

또는 독가촌 뒤편 대나무숲이 옛 마적사지로 추정된다.

* 도사배나무 전설

마적동 앞에 있었던 큰 배나무인데, 마적도사가 심었다 하여 붙여진 이름이다.

마적도사가 절을 떠나던 날 배나무 한 그루를 심으면서, 이것이 살아 있으면 내가 산 줄 알고

이것이 죽으면 나도 죽은 줄 알라고 말했다 한다.

배나무는 사라호 태풍에 쓰러져 현재는 터만 남아 있다.

* 장기판바위 전설

마적도사와 아홉 마리 용 전설 중에 마적도사가 장기를 두는데 정신이 빠져

나귀의 죽음을 뒤늦게 알고 화가 나서 장기판을 던졌고,

반쪽은 나귀바위에 떨어졌고 나머지 반쪽은 이곳에 떨어져 장기판바위가 되었다.

바위에는 장기판 형상이 남아 있다.

* 도사우물 전설

마적도사가 마시던 우물로, 가뭄이 들거나 비가 많이 와도 수량이 일정하다고 한다.

옛 마적사의 우물로 추정되기도 하며, 이 물을 마시면 장수한다고 전해진다.

* 말발굽바위 전설

마적동의 지명 유래가 된 말발굽 형상이 새겨진 바위다.

1990년대 태풍과 산사태에 의해 떠밀려 내려가면서 유실되었다.

* 마적대

마적대는 지리산 8대(臺) 중 하나이다.

옛 선인들에 의하면 일 금대, 이 마적 또는 일 마적, 이 금대라고 할 정도로

경치와 기가 좋은 곳이다.

지리산 8대를 다 등정하면 장수한다고 전해지기도 한다.

* 지네바위 전설

고양터 북쪽 길가에 있는 큰 바위이다.

바위 아래쪽에 굴이 있는데,

옛날 지네가 이곳으로 들어간 뒤로 송대가 주변에서 가장 큰 마을이 되었다고 한다.

송전리 주민들은 이제 송대가 작아졌으니, 지네가 아마 빠져나갔을 것이라고 한다.

* 와불 조망

송대마을 인근에서 보면 부처가 누워 있는 형상의 산 능선이 보인다.

부처바위 또는 미타봉이라 불리는 와불산(상내봉)이 와불의 머리이다.

겨울에 눈이 오면 부처의 전체 형상 부분은 항상 눈이 먼저 녹지 않고 아래에만 녹아 장관을 이룬다.

* 말귀바위 유래

송대마을 입구에 있으며 말귀를 닮은 큰 바위이다.

바로 앞에 죽통(구시)바위가 있었으나 도로공사로 인해 유실되었다.

전체적인 모습은 말이 누워 있는 형상이라고 한다.

* 빨치산 루트

지리산은 민족의 기상과 혼, 정서 그리고 애환이 깃들어 우리와 함께 숨쉬어 왔다.

이러한 민족의 영산 지리산은 한때 우리 역사에 있어 가장 처참하고 비극적인 빨치산사건의

현장이기도 하다.

빨치산사건의 배경은 8.15해방 이후 공산주의 세력이 일으킨 여순반란사건부터 시작되는데, 반란군들이

국군의 특별작전에 의해 진압된 이후 잔여병력 약 200여 명이 지리산으로 입산하여 인근 좌익세력과

함께 지리산유격대(빨치산부대)를 결성하였다.

이들이 빨치산으로 활동하면서 6.25 한국전쟁 시 후방교란을 목적으로 경찰관서와 군부대를 습격하고 민가에 피해를 주는 등 그 폐해가 심하였으며, 휴전협정 이후 1953년 8월 병단장인 이현상이 사살된 이후까지도

수년 간의 격전이 벌어졌다.

빨치산과 토벌대의 전투로 인하여 피로 젖었던 민족비극이 묻혀 있는 곳 지리산,

빨치산루트에는 당시의 인민군 총사령부, 야전병원(벽송사), 이은조 사살지(선녀굴)를 비롯하여

빨치산들이 은신하던 비트가 아직도 남아 있으며, 벽송사, 영원사 등 유서 깊은 역사자원이 있다.

마적도사 전설탐방로,

송전(세동)마을 5.8km · 모전마을 0.36km를 가리키고

이제 용유교(용유담)에서 의중마을로,

금계 3.9km · 동강 7.1km를 가리키고

고로쇠 수액을 채취하는 중이고

고갯마루,

바로 옆 무덤에서 조망이 열리고(17:10)

숲길이 이어지는가 하면

너덜덩길이 나오기도 하고

꽤 널따란 옛 농경지가 펼쳐지고

나잇살이나 훔친(?) 감나무

옛 농경지 이정표,

금계 2.0km · 동강 9.0km를 가리키고(17:30)

용유담에서 시작된 기나긴 숲길을 벗어나 의중마을로 이어지는 포장도로로,

금계 1.5km · 동강 9.5km를 가리키고(17:37)

의중마을로 들어서자,

금계 1.0km · 동강 10.0km를 가리키고(17:45)

의호대(義湖臺)와 우송대(友松臺),

경주 정씨 조상의 대를 모신 곳이라 하고

의호대(義湖臺),

경주정공기현장구소(慶州鄭公冀鉉杖屨所)

우송대(友松臺),초은정재조공유게소(樵隱鄭栽朝公遊憩所)

다시 돌아온 의중마을 당산,

이제 의평마을과 금계마을로 내려가면 되는 건가?(17:48 - 17:51)

죽포대

의중마을(17:54)

지리산 자락길,

이곳은 지리산 자락길의 시작과 끝점이다.

지리산 자락길은 행정안전부 친환경 생활공간 조성사업의 일환으로

총사업비 5억원(국비 및 지방비 각각 2억5천만 원)을 투입하여

조성한 친환경 도보길로서 2012년 3월 개통되었다.

이 길은 함양군 마천면 의탄리 지리산 둘레길 함양센터를 출발하여

금계, 가흥, 도마, 군자, 외마, 내마, 실덕, 도촌, 강청, 가채,

의평마을을 연결하여 출발지로 돌아오는 19.7km의 순환형 도보길이다.

2012년 7월 24일 행정안전부가 2011년 전국의 ‘우리 마을 녹색길’ 80여 곳 중

지리산 자락길을 ‘우리 마을 녹색길 베스트10’으로 선정했다.

또한 지리산 제1봉인 천왕봉을 바라보며 걷는 매력적인 길,

지리산의 문화와 자연, 사람의 정이 영그는 문화의 길로서 CNN이 선정한

한국 방문 시 꼭 가 봐야 할 TOP 50으로 선정된 바 있는 경관이 아름다운 길이다.

7시간 37분 만에 다시 돌아온 금계마을,

마천초등학교 의탄분교 자리는 지리산 둘레길 함양센터가 차지하고 있으데,

별스레 바쁠 것도 없었기에 이것저것 보면서 널널하게 즐겼다고나 할까,

비록 나 홀로였지만 외롭거나 심심하지도 않았는데,

하기야 온종일 빼어난 자연과 함께하지 않았던가?

차에 오른다.

그리곤 떠난다.

진양호 노을빛이 참 고운 내 사는 진주로(18:07)

'지리산 둘레길' 카테고리의 다른 글

| 제6차 지리산 둘레길(내리교 - 운리) (0) | 2018.04.14 |

|---|---|

| 제5차 지리산 둘레길(방곡마을 - 내리교) (0) | 2018.03.10 |

| 제4차 지리산 둘레길(금계마을 - 방곡마을) (0) | 2018.02.10 |

| 제3차 지리산 둘레길 - 2(등구재 - 금계마을) (0) | 2018.01.13 |

| 제3차 지리산 둘레길 - 1(장항마을버스정류소 - 등구재) (0) | 2018.01.13 |