김해김씨비각(金海金氏碑閣)

김해김씨비각(金海金氏碑閣, 경상남도 유형문화재 제155호),

비각이 있는 이곳은 하동(河東)으로 가는 길목으로 <빗집거리>라고 부른다.

그것은 이곳에 서 있는 비각(碑閣) 때문에 생겨난 이름이다.

비각에는 고종 때에 대제학(大提學)을 지낸 김상현(金尙鉉, 1811 - 1890)의

정부인(貞夫人) 연안(延安) 차씨(車氏)와 그의 아들인 김정식(金正植)의

은혜를 추모하여 세운 <시혜불망비, 施惠不忘碑> 2기가 가지런히 서 있다.

<시혜불망비>란 누군가가 베푼 은혜를 잊지 않고자 세운 일종의 송덕비(頌德碑)이다.

이 비는 당시 진주성 안에 살고 있던 사람들이 질병(疾病) 등의 재난을 당했을 때

위의 두 사람이 자신들의 재산을 털어 지극한 정성으로 사람들을 도와주었기 때문에,

지역민들이 그 은혜를 잊지 않고 오래도록 기리기 위해 1905년과 1907년에 세웠다고 한다.

이 비각은 정면 2칸, 측면 1칸의 다포계(多包系) 팔작(八作) 지붕의 건물이다.

또 작은 비각임에도 처마를 이중으로 연출하여 처마를 길게 받치도록 했고,

네 모퉁이에 8각의 처마 받침기둥(활주, 活柱)을 세우는 등,

전체적으로 화려하게 조성되어 비석보다 오히려 돋보인다.

월영산 호국사(月影山 護國寺)

호국사(護國寺)

고려시대(高麗時代)에 창건된 것으로 전하는

이 절은 원래의 이름이 내성사(內城寺)였다고 한다.

고려 말기에 왜구(倭寇)를 막기 위해 진주성을 고쳐 쌓고,

승병(僧兵)을 기르기 위해 창건된 것으로 생각되는

이 절은 임진왜란 때는 승군(僧軍)의 근거지가 되었다.

제2차 진주성 싸움에서 성(城)과 함께 운명을 같이한

승병들의 넋을 기리기 위하여 숙종 임금께서

호국사(護國寺)란 이름으로 재건하였다고 전한다.

최근에 진주성을 정화하면서 일주문(一柱門) 자리가 발견되어 새로 세웠으며,

사찰의 건물들은 모두 근년(近年)에 새로 이룩된 것이다.

창렬사(彰烈祠, 경상남도 문화재자료 제5호)

창렬사(彰烈祠)는 임진왜란 당시인 1593년 제2차 진주성 싸움에서

장렬히 순국한 분들의 신위를 모시기 위해

경상도관찰사(慶尙道觀察使) 정사호(鄭賜湖, 1553 - 1616)가 건립하여

선조 40년(1607) 임금의 사액(賜額)을 받았다.

제1차 진주성 싸움에서 대승리를 거둔 김시민 장군(金時敏 將軍)을

모신 충민사(忠愍祠)가 고종 5년(1868년) 대원군(大院君)의 서원철폐령으로

헐어지게 되자 장군의 신위를 이곳으로 옮겨와 함께 모셨다.

지금 이 사당에는 충무공 김시민 장군(忠武公 金時敏 將軍)의 신위를 맨 윗자리에 모시고,

창의사(倡義使) 김천일(金千鎰), 충청도(忠淸道) 병마절도사(兵馬節度使) 황진(黃進),

경상우도(慶尙右道) 병마절도사(兵馬節度使) 최경회(崔慶會) 등

임진왜란 때 순국한 39분의 신위를 모시고 있으며,

모두 목숨을 아까워 하지 않고 나라를 위해 장렬히 싸우다

순국한 분들로서 이름이 천추에 빛나고 있다.

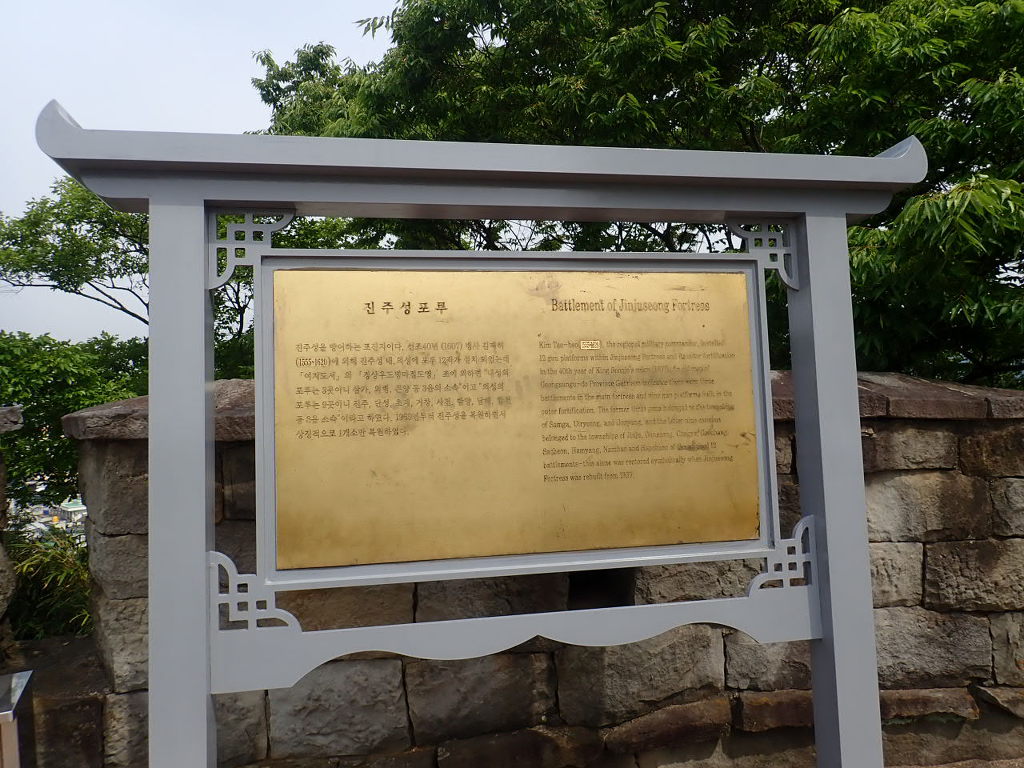

진주성 포루

진주성 포루(砲樓)

진주성을 방어하는 포진지이다.

선조 40년(1607) 병사 김태허(1555 - 1620)에 의해

진주성 내, 외성에 포루 12좌가 설치되었는데,

<여지도서>의 <경상우도병마절도영>조에 의하면,

<내성의 포루는 3곳이니 삼가, 의령, 곤양 등 3읍의 소속>이고,

<외성의 포루는 9곳이니 진주, 단성, 초계, 거창,

사천, 함양, 남해, 합천 등 8읍 소속>이라고 하였다.

1969년부터 진주성을 복원하면서 상징적으로 1개소만 복원하였다.

조선시대 대형총통의 성능

|

총통 및 제원 |

길이(cm) |

구경(cm) |

발사물 |

사거리(m) |

|

천자총통 (天字銃筒) |

130 |

13 |

대장군전 (大將軍箭) |

1,136 (900보) |

|

地字銃筒 (지자총통) |

89.5 |

9.6 |

장군전(將軍箭) 조란탄(200발) |

1,009 (800보) |

|

玄字銃筒 (현자총통) |

79 |

7.2 |

차대전(次大箭) 조란탄(100발) |

1,009 (800보) |

진주성 사랑나무(연리근, 연리목)

진주성 사랑나무(연리근, 연리목)

가까이 자라는 두 나무가 서로 만나 합쳐지는 현상을 연리라고 합니다.

오랜 세월을 함께하며 서로 부대끼고 겹쳐져 하나가 되는 것

(뿌리가 만나면 연리근, 나무의 몸통이 만나면 연리목)이라 하며,

두 몸이 하나가 된다는 뜻으로 각각 부모의 사랑, 부부의 사랑,

연인의 사랑에 비유되어 일명 <사랑나무>로도 불립니다.

연리나무 앞에서 지극한 마음으로 기도하면 사랑의 소원이 성취되고,

마음속의 바라는(사랑, 소원, 희망, 승진, 건강, 화합, 우정, 합격, 성공 등)

소망이 이루어 진다고 합니다.

팽나무와 느릅나무가 서로 합쳐져 있는

진주성 사랑나무에서 꼭 소원을 이루시길 바랍니다.

청계서원(淸溪書院)

청계서원(淸溪書院)

이곳은 고려병부상서로 거란의 침입을 물리친

진양부원군 은열공 관정 정신열 선생과,

고려 공민왕 13년(1364년, 갑진년) 봄 이 땅에 목면 씨앗을 처음 심어

그 중 오직 한 알을 살려 크게 번연시키고, 씨아와 물레 그리고 베틀을 창제하여

[고려사, 태조실록에 기록] 온 백성들에게 따뜻한 목면 베옷을 입힌,

고려 공민왕 때 전객령 판부사로 치사(致仕)하신

진양군 문충공 퇴헌 정천익 선생을 모신 곳이다.

조선 순조 33년에 영호남 유림들이 선생에 대한 보은의 제사를

지내기 위해 진주의 서쪽 대평면 마동 남강변에 청계서원을 세웠더니,

예조에서 해마다 춘추로 관원을 보내 생폐와 향촉을 봉진 사림 봉사해 오던 중,

1868년 대원군의 서원철폐령에 의해 훼철된 후 1961년 후손들이

이곳에 복원사업을 시작하여 경덕사와 정교당을 건립하고,

봉남서당이란 이름으로 그 맥을 이어오다가

1986년부터 1993년까지 정부의 도움과 후손들의 정성으로

숭은사와 전사청을 재건하고, 청계서원으로 복원하여

매년 음력 3월 15일 두 사당에 제향을 올리고 있다.

고려충절신증시랑하공진사적비(高麗忠節臣贈侍郞河拱辰事蹟碑)

고려 현종 때 제2차 고려 - 거란전쟁에서 활약한

하공진(河拱辰, ? - 1011년)의 충절을 기리기 위하여 1969년 세웠으며,

위기에 처한 제2차 고려 - 거란전쟁에서 탁월한 외교술로

거란 성종의 40만 대군을 철수시켜 현종과 고려를 위기에서 구하고,

그 자신은 인질로 끌려간 후 거란의 신하가 되기를 바라는 거란,

요(遼)나라 성종의 요구를 거절하고 절개를 지키다 순절했다.

진주 하씨의 시조이다.

경절사(擎節祠)

경절사(擎節祠)

이곳은 고려조(高麗朝) 충절신(忠節臣) 하공진(河拱辰) 장군(將軍)의

영정(影幀)과 위패(位牌) 봉안(奉安)하고 향례(享禮)를 받드는 곳이다.

공(公)은 현종원년(顯宗元年, 1010),

안으로는 왕실(王室)의 위난(危難)을 수호(守護)한 공(功)을 세웠고,

밖으로는 거란(契丹)의 40만 대군(大軍)을

삼촌설(三寸舌)로 퇴각(退却)케 하였을 뿐만 아니라,

국가(國家)를 위하여 적국(敵國)의 볼모가 되어 절개(節槪)를 굽히지 않고

의(義)를 좇아 신명(身命)을 홍모(鴻毛)와 같이 버리신 분이다.

그러므로 나라에서는 문하시랑동평장사(門下侍郞同平章事)를

추증(追贈)하고 영정(影幀)을 기린각(麒麟閣)에 모시었다.

공(公)의 죽음은 곧 위국충절(爲國忠節)의 상징(象徵)이 되어,

이곳 진주(晋州)를 충절(忠節)의 고장이라 일컫는 효시(嚆矢)가 되었다.

운주헌터

운주헌터(運籌軒址)

운주(運籌)는 군막 속에서 전략을 세운다는 뜻으로,

운주헌은 조선시대 통제사(統制使)와 병사(兵使)의 집무실 명칭이다.

이곳은 경상우병영의 수장인 경상우도병마절도사(慶尙右道兵馬節度使)의 집무실이 있었던 곳이다.

경상우병영은 원래 창원 합포에 있었는데,

임진왜란 때 왜적에게 분탕되면서 1603년(선조 36년) 체찰사 이덕형(李德馨)의 청에 의해 진주성으로 이전했다.

경상우병영이 진주성에 설치되자 종2품 무관인 경상우도병마절도사가 진주목사를 겸임하게 되었다.

초대 경상우도병마절도사인 이수일(李守一)이 진주목사를 겸임하고 있었는데,

<진주에 군인이 와서 고을을 다스리게 되니 인재가 나오지 않고 풍습이 잘 교화되지 못한다.>는 주장이 나와,

1635년(인조 13년)에 병마절도사가 목사를 겸직하는 조치를 폐지하였다.

병사와 목사가 분리된 후에도 우병영은 진주성 내에 있으면서

경상우도 병무 중심지와 영남 서부의 방어기지로서 조선 말까지 존속했다.

우병영에는 병사의 집무관아인 운주헌 외에 관덕당(觀德堂), 공진당(拱振堂)이 있었고,

주변에는 군기고 화약고가 있었다.1894년 7월 15일 각 도의 병영혁파와 함께 폐지되었다.

1896년 지방제도 개혁으로 경상도가 남북으로 분리되었을 때,

관찰사 집무처인 선화당(宣化堂)으로 바뀌어 경상남도 청사로 사용되었다.

북장대(北將臺)

북장대(北將臺, 경상남도 문화재자료 제4호)

북장대(北將臺)는 조선(朝鮮) 중기(中期)에 건축된

정면 3칸, 측면 2칸의 팔작(八作)지붕 다락집형 건물(建物)로서

내성(內城)과 외성(外城)에 포진한

성(城)의 병력(兵力)을 지휘(指揮)하던 곳이다.

일명 진남루(鎭南樓)라 부르며,

임진왜란(壬辰倭亂) 당시 불타 없어진 것을 1618년

병사(兵使) 남이흥(南以興, 1576∼1627)이 중건(重建)하였고,

현재의 건물은 1964년에 중수(重修)한 것이다.

용다리 전설

용다리 전설

지금의 동성동 212 - 1번지(삼성화재) 부근에는

예전에 용머리가 양쪽으로 붙어 있는 돌다리가 하나 있었는데,

이 용다리에는 슬픈 사랑의 이야기가 전해오고 있다.

때는 고려 초 진주의 한 마을 군수 이씨에게 딸이 셋 있었다.

그 중 둘째 딸은 불행히도 출가하자마자

남편이 죽어 친정으로 돌아와 지내고 있었다.

군수의 집 머슴 돌쇠는 이때부터 아씨를 사모하게 되었고,

아씨 역시 돌쇠의 성실하고 충직한 모습에 마음이 끌리게 되었다.

그러나 신분상의 차이로 인해 서로는 벙어리 냉가슴 앓듯 했으며,

둘의 사랑은 이루어질 수가 없었다.

그러다 이씨는 상사병으로 그만 목숨을 잃게 되었고,

돌쇠는 아씨를 장사지내러 가는 도중

용다리 위에서 무심결에 도랑물을 보게 되었다.

그런데 그 물에 비친 자신의 모습이 마치 죽은 아씨처럼 보여

<아씨> 하고 소리치다 그만 미쳐버리고 말았다.

이후 군수는 딸을 잃은 이곳을 떠나려고 막 용다리를 건너가고 있는데,

뒤따라 오던 돌쇠가 보이지 않아 주변을 찾아보니

이미 돌쇠는 다리 옆 고목에서 목을 맨 상태였다.

그런데 그 때 갑자기 조용하던 용다리 밑 개천에서

수천 마리나 될 듯한 개구리 울음소리가 들려 왔는데,

이는 마치 죽은 돌쇠가 우는 소리와 같았다.

그 뒤부터 용다리 밑에는 진주에서 개구리가 가장 많이 모여 울게 되었다.

짝을 지은 남녀나 부부가 지나가면 울음이 끊겼으며,

상사병에 걸린 사람이 용다리를 두 번 왔다갔다하면

씻은 듯이 병이 나았다고 한다.

이를 두고 사람들은 돌쇠가 이루지 못한 사랑을

남에게라도 이루게 하려는 돌쇠의 지성이라고들 말하고 있다.

6 ·25 까지 돌쇠가 목매어 죽은 고목에

아들을 원하던 사람들은 한식에 한번씩 제사를 지냈다고 한다.

지금은 용다리의 흔적만이 진주성 안에 남아 있다.

진주성 비석군

진주성 비석군

조선조 선조 37년(1604) 합포(마산)에 있던 경상도 우병영을

진주성으로 옮긴 병사 겸 목사 이수일의 유애비를 비롯,

효종 10년(1656) 목사 성이성의 청덕 유애비 등

조선시대에 세워진 30여 기의 비석군이다.

이 비석들은 진주성 또는 시내 각처에 있던 것을

1973년 문화재보호협회 진주지부에서 모은 것이다.

영남포정사(嶺南布政司)

하마비(下馬碑)

수령(守令) 이하(以下) 모두 말에서 내려 들어가라는 표석(標石)이다.

조선조 선조 37년(1604) 이래로는 경상도우병영(慶尙道右兵營),

고종 32년(1895)에는 진주관찰부(晋州觀察府), 건양원년(建陽元年, 1896)

이래로는 경상남도관찰부(慶尙南道觀察府)가 있던 곳으로,

우병영(右兵營)의 정문인 망미루(望美樓),

관찰부의 정문인 영남포정사(嶺南布政司) 입구에 세워진 것이다.

병사(兵使) 및 관찰사(觀察使) 이외의 모든 사람은 말에서 내려 가라는 뜻이다.

영남포정사(嶺南布政司, 경상남도 문화재자료 제3호)

영남포정사(嶺南布政司)는 조선조 말

경상남도관찰사(慶尙南道觀察使)의 선화당 관문(宣化堂 關門)으로서,

일명 망미루(望美樓)라고도 불렀다.

처음 창건은 조선조 광해군(光海君) 10년(1618) 병사 남이흥(南以興, 1576 - 1627)이

경상우도병마절도사(慶尙右道兵馬節度使) 집무청인

관덕당 내동문(觀德堂 內東門)으로 건립한 이래

경상도우병영(慶尙道右兵營)의 관문(關門)으로도 활용되었다.

고종(高宗) 32년(1895)에 8도제(道制)를 폐지(廢止)하고

전국(全國)을 23부제(府制)로 시행함에 따라

이곳에는 진주부(晋州府)가 설영(設營)되어

진주관찰부의 선화당 관문(宣化堂 關門)이 되었다.

다음해인 건양원년(建陽元年, 1896)에 다시 전국을

13도로 개편(改編)함에 따라 경상남도가 설영(設營)되어

경상도관찰사(慶尙道觀察使)의 선화당 관문이 된 이래,

1925년 도청이 부산부(釜山府)로 옮겨갈 때까지

그 문루(門樓)로서 영남포정사(嶺南布政司)라 이름하였다.

이 건물을 본따 영남포정사(嶺南布政司)가

창원시 용지공원(昌原市 龍池公園)에 세워져 있다.

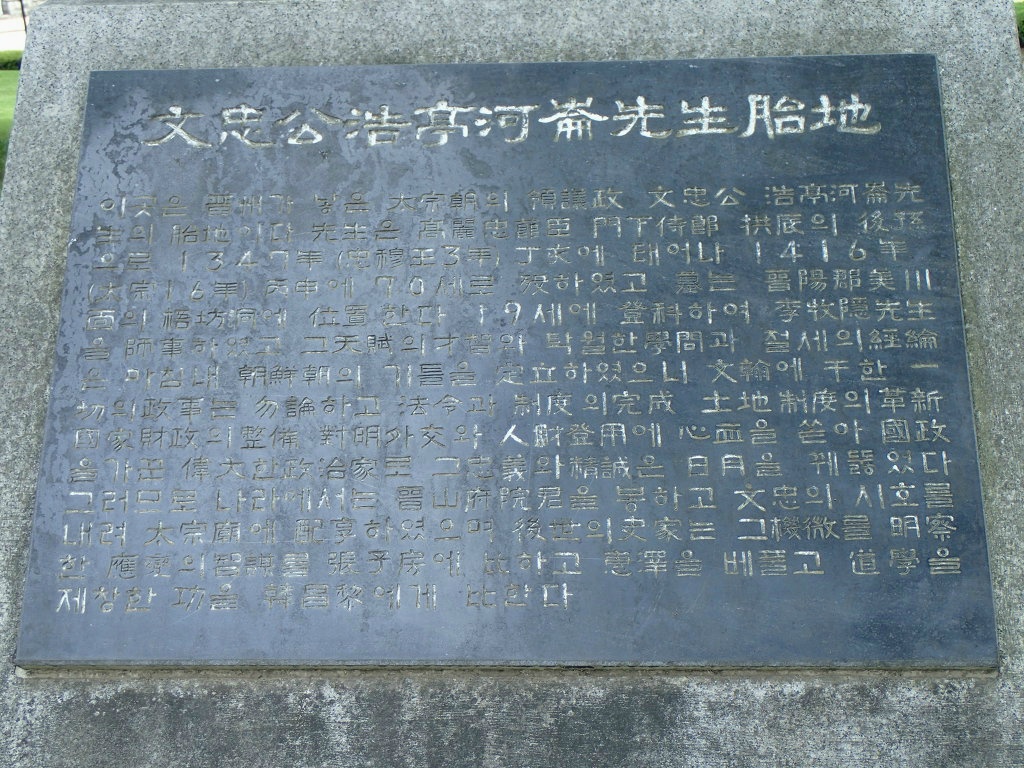

문충공호정하륜선생태지(文忠公浩亭河崙先生胎地)

문충공호정하륜선생태지(文忠公浩亭河崙先生胎地)

이곳은 진주(晋州)가 낳은, 태종조(太宗朝)의 영의정(領議政)

문충공(文忠公) 호정(浩亭) 하륜(河崙) 선생(先生)의 태지(胎地)이다.

선생(先生)은 高麗(고려) 忠節臣(충절신) 문하시랑(門下侍郞) 공진(控辰)의 후손(後孫)으로,

1347년(충목왕, 忠穆王 3년) 정해(丁亥)에 태어나

1416년(태종, 太宗 16년) 병신(丙申)에 70세로 몰(歿)하였고,

묘(墓)는 진양군(晋陽郡) 미천면(美川面)의 오방동(梧坊洞)에 위치(位置)한다.

19세에 등과(登科)하여 이목은(李牧隱) 선생(先生)을 사사(師事)하였고,

그 천부(天賦)의 재지(才智)와 탁월(卓越)한 학문(學問)과 절세(絶世)의 경륜(經綸)은

마침내 조선조(朝鮮朝)의 기틀을 정립(定立)하였으니,

문한(文翰)에 간(干)한 일체(一切)의 정사(政事)는 물론(勿論)하고

법령(法令)과 제도(制度)의 완성(完成), 토지제도(土地制度)의 혁신(革新),

국가재정(國家財政)의 정비(整備), 대명외교(對明外交)와 인재등용(人材登用)에

심혈(心血)을 쏟아 국정(國政)을 가꾼 위대(偉大)한 정치가(政治家)로

그 충의(忠義)와 정성(精誠)은 일월(日月)을 꿰뚫었다.

그러므로 나라에서는 진산부원군(晉山府院君)을 봉(封)하고,

문충(文忠)의 시호(諡號)를 내려 대종묘(大宗廟)에 배향(配享)하였으며,

후세(後世)의 사가(史家)는

그 기미(機微)를 명찰(明察)한 응변(應變)의 지모(智謀)를 장자방(張子旁)에 비(比)하고,

혜택(惠澤)을 베풀고 도학(道學)을 제창(提唱)한 공(功)을 한창려(韓昌黎)에게 비(比)한다.

<이곳은 진주가 낳은, 태종 임금 때 영의정을 지낸

문충공(文忠公) 호정(浩亭) 하륜(河崙) 선생(先生)이 태어난 곳이다.

선생은 고려충절신(高麗忠節臣) 문하시랑(門下侍郞) 하공진(河控辰)의 후손으로,

1347년 정해(丁亥)에 태어나 1416년 병신(丙申)에 70세로 세상을 떠났고,

묘는 진양군 미천면(美川面) 오방동(梧坊洞)에 위치한다.

19세에 과거시험에 급제하여 이목은(李牧隱) 선생을 스승으로 섬겼고,

그 타고난 재주며 슬기와 남보다 훨씬 나은 학문과

세상에 보기 드문 큰 뜻을 품고 나라를 다스리는 일의 이모저모에 따른

그의 계획은 마침내 조선조의 기틀을 정하고 세웠으니,

글을 짓거나 쓰는 일에 관계되는 모든 정사는 말할 것도 없고,

법령과 제도의 완성, 토지제도를 새로 고침,

나라에 필요한 경비를 모으고 관리하고 이용하는 일의 운영,

명나라에 대한 외교와 인재를 뽑아 쓰는 일에 최대의 정성과 노력을 쏟아,

나라 다스림을 가꾼 자리에 있었던 정치가로 그 충의와 정성은 일월을 꿰뚫었다.

그러므로 나라에서는 진산부원군을 봉하고

문충(文忠)의 시호를 내려 태종사당에 공신으로서의 신주를 모시었고,

후세의 역사가는 그 낌새나 눈치를 밝게 살핀

그의 슬기로운 꾀를 장자방(張子房)에 비교하였고,

혜택을 베풀고 도학을 제창한 공을 한창려(韓昌黎)에게 견준다.>

공북문(拱北門)

<공북(拱北)>이란 충성을 맹세한 신하가

임금이 있는 북쪽을 향해 공손하게 예를 올린다는 뜻으로,

공북문은 17세기 이후에 그려진 진주성도에 진주성의 정문으로 나와 있으며,

2002년 5월 1일 홍예식 2층 다락루로 복원하였다.

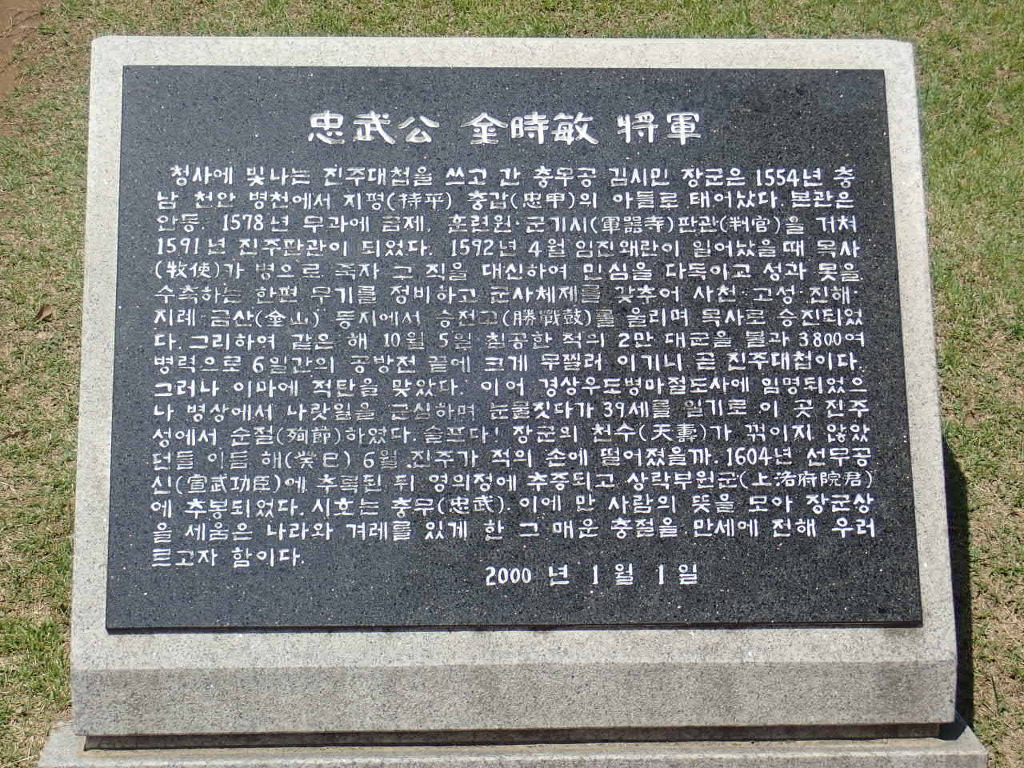

충무공 김시민 장군상(忠武公 金時敏 將軍像)

충무공 김시민 장군(忠武公 金時敏 將軍)

청사에 빛나는 진주대첩을 쓰고 간 충무공 김시민 장군은

1554년 충남 천안 병천에서 지평(持平) 충갑(忠甲)의 아들로 태어났다.

본관은 안동, 1578년 무과에 급제,

훈련원 · 군기사(軍器寺) 판관(判官)을 거쳐 1591년 진주판관이 되었다.

1592년 4월 임진왜란이 일어났을 때 목사(牧使)가 병으로 죽자,

그 직을 대신하여 민심을 다독이고 성과 못을 수축하는 한편

무기를 정비하고 군사체제를 갖추어 사천 ·고성 · 진해 · 지례 ·

금산(金山) 등지에서 승전고(勝戰鼓)를 울리며 목사로 승진되었다.

그리하여 같은 해 10월 5일 침공한 적의 2만 대군을

불과 3,800여 병력으로 6일 간의 공방전 끝에

크게 무찔러 이기니 곧 진주대첩이다.

그러나 이마에 적탄을 맞았다.

이어 경상우도병마절도사에 임명되었으나,

병상에서 나랏일을 근심하며 눈물짓다가

10월 18일 39세를 일기로 이곳 진주성에서 순절(殉節)하였다.

슬프다 !

장군의 천수(天壽)가 꺾이지 않았던들

이듬해(계사, 癸巳) 6월 진주가 적의 손에 떨어졌을까.

1604년 선무공신(宣武功臣)에 추록된 뒤

영의정에 추증되고 상락부원군(上洛府院君)에 추봉되었다.

시호는 충무(忠武), 이에 만 사람의 뜻을 모아 장군상을 세움은 나라와

겨레를 있게 한 그 매운 충절을 만세에 전해 우러르고자 함이다.

2000년 1월 1일

진주성 우물

진주성 우물

이 우물은 진주성 내 우물 복원을 위한 발굴 조사에서 확인된 우물로서,

2013년 9월에 복원되었다.

우물의 너비는 1.5m쯤이고 깊이는 8.4m인데,

더러운 물이 들어가지 못하게 둥근 모양의 둘레돌을 주변에 놓았다.

조선 후기 진주성도(晋州城圖, 국립진주박물관 간직)에는

지금 위치에 관청과 함께 세 곳에 우물(井) 표시가 있는 것으로 보아

진주성을 쌓은 삼국시대부터 있었던 우물로,

임진왜란 진주성 전투 때에는

식수 공급원으로 중요한 역할을 하였을 것으로 보인다.

쌍충각(雙忠閣)

쌍충사적비(雙忠事跡碑, 경상남도 유형문화재 제3호)

이 비에는 임진왜란(壬辰倭亂) 때 의병(義兵)을 모아 싸우다가 전사한

제말(諸沫) 장군과 그의 조카 제홍록(諸弘祿)의 공을 새겼다.

제말 장군은 징비록(懲毖錄)에 경상도(慶尙道) 고성(古城) 사람으로,

의병을 모아 싸운 것으로 기록되어 있다.

그는 웅천(熊川) · 김해(金海) · 의령(宜寧) 등지에서 왜적과 세워서

전공을 세워 곽재우(郭再祐) 장군과 함께 그 공적이 조정에 알려져

성주목사(星州牧使)에 임명되었으나 성주싸움에서 전사했다.

조카 제홍록은 숙부를 따라 공을 세운 후

이순신(李舜臣) 장군(將軍) 휘하에서 있다가 정유재란(丁酉再亂) 때 전사하였다.

정조 16년(1792) 왕은 이들의 충의(忠義)를 기리어

이조판서(吏曹判書) 서유린(徐有隣)에 명하여

비문(碑文)을 지어 쌍충각(雙忠閣)을 촉석루 옆에 세웠다.

일제(日帝) 때 일본 관헌들에 의해 비각이 헐리고 비가 방치되었던 것을

1961년 지금 자리에 다시 옮겨 세웠다.

촉석루(矗石樓, 경상남도 문화재자료 제8호)

촉석루는 진주의 상징으로 영남 제일의 명승으로 꼽힌다.

이곳은 고려 고종 28년(1241) 진주 목사 김지대(金之岱, 1190 ~ 1266)가

창건한 이후 지금까지 여러 차례에 걸쳐 고쳐 지었다.

전쟁 때는 장수의 지휘소로 쓰였고,

평상 시에는 선비들이 풍류를 즐기던 명소였다.

촉석루는 강가에 바위가 우뚝우뚝 솟아 있다고 하는 데에서 그 이름이 유래되었으며,

일명 남장대(南將臺) 또는 장원루(壯元樓)라 부르기도 한다.

임진왜란 때 불탄 것을 광해군 10년(1618) 병사 남이홍(南以烘, 1576 ~ 1627)이

전보다 웅장한 건물로 고쳐 지어 1948년에 국보로 지정되었으나,

1950년에 6 ·25전쟁으로 불탔다.

지금의 건물은 1960년 진주고적보존회가

국비, 도비, 시비와 시민의 성금으로 고쳐 지은 것으로,

건물의 구조는 정면 5칸, 측면 4칸의 팔작지붕 형태로 되어 있다.

예로부터 남(南)으로는 진주 촉석루,

북(北)으로는 평양 부벽루(浮壁樓)라 할 만큼 풍광이 아름다워

수많은 시인 묵객들의 글과 그림이 전해져 오고 있다.

현재 촉석루에는 하륜(河崙, 1347 ~ 1416)의

『촉석루기(矗石樓記)』를 비롯한 많은 글이 걸려 있다.

진주에서 지어진 최초의 시

奇尙州牧伯崔學士滋(金之岱)

去歲江樓餞我行 今年公亦到黃堂 曾爲管記顔如玉 復作遨頭鬂未霜

洛邑溪山雖洞府 晉陽風月亦仙鄕 兩州歸路閒何許 一寸離懷久已傷

欲把琴書尋舊要 况看簾幙報新涼 嗟公虛負中秋約 更約重陽飮菊香

이 시는 고려조 고종 28년(1241)에 진주목사 김지대(金之岱 : 1190 - 1266)가

상주목사 최자(崔滋 : 1188 - 1260)에게 보낸 우정 어린 통신문이다.

그는 이 시에서

<작년에는 강루(江樓)에서 진주로 떠나는 나를 배웅하더니,

금년에는 그대도 목사(牧使)가 되었구려.

전에는 그대의 얼굴이 옥같이 고왔지.

우리 더 늙기 전에 다시 한 번 놀아 봄세.

낙읍(상주의 옛 이름)의 계산(溪山 : 지명)이 비록 좋기는 하나,

그래도 진양의 풍월이 선향(仙鄕)이라네.

두 고을은 길이 멀어 만나기 어려우니,

잠시 한 번 헤어지면 이별의 아쉬움이 오래 가지.

거문고 책 뒤져 좋은 옛 노래 찾아,

가을에 염막(簾幕)에서 놀아 봄이 어떠랴.

추석에 만나자는 약속은 어겨졌으니,

이번 중양절에 국향주(菊香酒)를 마시려 다시 약속함세.>라고 하여,

상주와 진주를 <신선의 고을>이라고 함께 예찬하였다.

이것이 진주에서 지어진 최초의 시이다.

이 시는 <동문선, 東文選>에 실려 있다.

진주를 예찬한 최초의 시문

진주의 아름다운 산천은 영남에서 제일이다.

(진양계산승치 영남제일, 晋陽溪山勝致 嶺南第一)

이 글은 고려조 명종 때의 문신 이인로(李仁老 : 1152 - 1220)가

그의 <파한집>에서 한 말이다.

그는 명종 10년(1180)에 문과에 급제하여 여러 관직을 역임하다가,

무신정권의 횡포가 심해지자 뜻을 버리고 문학으로써 생을 찾으러 했던 분이다.

고려조 죽고칠현(竹高七賢)의 한 분으로 불린다.

촉석루 북쪽 현판

송하(松下) 조윤형(曺允亨, 1725 - 1799) 선생의 작품이고

남장대(南將臺) 현판

은초 정명수(隱樵 鄭命壽, 1909 - 2001) 선생이 1960년에 쓴 작품이고

영남제일형승(嶺南第一形勝)

영남에서 제일가는 경관을 자랑한다는 뜻으로,

청남 오제봉(菁南 吳濟峯, 1908 - 1991) 선생의 작품이고

의랑 논개의 비

하나인 것이 동시에 둘일 수 없는 것이면서

민족의 가슴팍에 살아 있는 논개의 이름은 백도 천도 만도 넘는다.

마지막 그 시간까지 원수와 더불어 노래하며 춤추었고

그를 껴안고 죽어 간 입술은 앵두보다 붉고

서리 맺힌 눈썹이 반달보다 고왔던 것은

한갓 기생으로서가 아니라

민족의 가슴에 영원토록 남을 처녀의 자태였으며

만 사람의 노래와 춤으로 보답 받을 위대한 여왕으로서다.

민족 역사의 산과 들에 높고 낮은 권세의 왕들 무덤이

오늘날 우리와 상관이 없으면서

한 줄기 푸른 물과 한 덩이 하얀 바위가

삼백 예순 해를 지날수록

민족의 가슴 깊이 한결 푸르고 고운 까닭이란

그를 사랑하고 숭모하는 뜻이다.

썩은 벼슬아치들이 외람되이 높은 자리를 차지하여

민족을 고달피고 나라를 망친 허물과

표독한 오랑캐의 무리가 어진 민족을 노략하므로

식어진 어미의 젖꼭지에 매달려 애기들을 울린 저주를 넘어

죽어서 오히려 사는 이치와

하나를 바쳐 모두를 얻는 도리를 증명한 그를 보면 그만이다.

피란 매양 물보다 진한 것이 아니어

무고히 흘려진 그 옛날 민족의 피는

어즈버 진양성 터에 풀거름이 되고 말아도

불로한 처녀 논개의 푸른 머리카락을 빗겨

남가람이 천추로 푸르러 굽이치며 흐름을 보라.

애오라지 민족의 처녀에게 드리고 싶은

민족의 사랑만은 강물따라 흐르는 것이 아니기에,

아아 어느 날 조국의 다사로운 금잔디 밭으로

물옷 벗어 들고 거닐어 오실 당신을 위하여

여기에 비를 하나 세운다.

* 파성 설창수(巴城 薛昌洙, 1916 - 1998) 선생의 글이고

지수문(指水門)

의기사(義妓祠, 경상남도 문화재자료 제7호)

의기사는 임진왜란 당시(1593년) 왜장을 껴안고

남강에 투신한 논개의 영정과 신위를 모신 사당이다.

논개는 진주성이 함락되자 성민과 나라의 원한을 갚기 위하여

왜장(倭將)을 촉석루 아래 의암(義巖)으로 유인한 후

함께 남강에 몸을 던져 순국하였다.

의기사는 그 의로운 충절을 기리기 위하여

영조(英祖) 16년(1740)에 경상우병사 남덕하(南德夏, 1688 - 1742)가

창건한 아래 두차례에 걸쳐 중건하였으며,

지금의 건물은 1956년 의기창열회(義妓彰烈會)가 시민의 성금을 모아 중건한 것이다.

건물구조는 정면 3칸, 측면 2칸, 맞배 지붕의 기와집이다.

윤여환 논개 영정

문화체육관광부는 충남대학교 윤여환 교수의

논개 그림을 국가표준영정 제79호로 지정하였다.

진주시는 표준영정 원본을 진주박물관에 보관하고,

사본을 의기사에 봉안해 일반인들이 볼 수 있도록 하였다.

원래 의기사에는 이당(以堂) 김은호(金殷鎬, 1892 - 1979)가

그린 <미인도 논개>의 복사본이 걸려 있었으나,

고증이 잘못된 데다 김은호가 대표적인 친일화가라는 점이 지적되었다.

2005년 5월 10일 진주 지역 시민단체가 의기사에 봉안되어 있던

김은호의 논개 그림을 강제로 뜯어내는 사건이 발생했다.

이에 따라 논개의 출생지인 전북 장수군과 순국지인 경남 진주시가

공동으로 표준영정 제작에 합의해 전국에 걸쳐 공모를 하였으며,

윤여환(尹汝煥, 1953.7.7. - ) 교수의 그림이 표준영정으로 채택되었고,

2008년 5월 23일 의기사에서 논개 영정 봉안식을 가졌다.

이당 김은호 논개 영정(2005.5.10 철거)

의암사적비(義巖事蹟碑, 경상남도 유형문화재 제353호)

의암사적비는 선조 26년(1593) 6월 29일

임진왜란(壬辰倭亂) 제2차 진주성(晉州城) 전투에서

진주성이 함락되어 7만 민 · 관 · 군(民 · 官 · 軍)이 순절(殉節)하자

왜장을 끌어 안고 순국한 의기 논개(義妓 論介)의 사적(事蹟)을 기록한 비석이다.

『어우야담(於于野談)』에 의해 논개(論介)의 순국 사실이 널리 알려지자,

진주의 사민(士民)들은 정식(鄭拭, 1683 - 1746)이 지은 비문(碑文)으로 비를 세웠고,

경상우병사(慶尙右兵使) 남덕하(南德夏, 1688 - 1742)가 비각을 세워

『의기논개지문(義妓論介之門)』이라는 현판을 걸었다.

이 비(碑)는 아래의 의암(義巖)과 마주하고 있어

의기 논개(義妓 論介)의 순국정신을 한층 더 흠모(欽慕)하게 하고 있으며,

비문에는 다음과 같은 시(詩)가 새겨져 있다.

<그 바위 홀로 서 있고 그 여인 우뚝 서 있네.

이 바위 아닌들 그 여인 어찌 죽을 곳을 찾았겠으며,

이 여인 아닌들 그 바위 어찌 의롭다는 소리 들었으리요.

남강의 높은 바위 꽃다운 그 이름 만고에 전하리.>

義巖(의암)

義巖(의암)은 논개(論介)가 왜장(倭將)을 끌어안고 순국(殉國)한 바위다.

조선(朝鮮) 선조(宣祖) 26년(1593) 6월 29일 임진왜란(壬辰倭亂) 2차 진주성 싸움에서

진주성(晋州城)이 함락(陷落)되고 7만 민(民) · 관(官) · 군(軍)이 순절(殉節)하자,

논개(論介)는 나라의 원수를 갚기 위해

왜장을 의암(義巖)으로 유인하여 이 바위에서 순국하였다.

이에 논개(論介)의 순국정신(殉國精神)을 기리기 위해 영남(嶺南)사람들은

이 바위를 의암(義巖)이라 부르게 되었으며,

인조 7년(1629) 진주의 선비 鄭大隆(정대륭, 1599 - 1661)은

바위의 서쪽 벽면(壁面)에는 전서체로 義巖(의암)이라는 글을 새겼고,

남쪽 벽면(壁面)에는 韓夢參(한몽삼, 1598 - 1662)이 쓴 것으로 전하는

해서체로 된 義巖(의암)이라는 글이 새겨져 있다.

義巖(의암) 바닥 넓이는 3.5m X 3.3m이다.

촉석루 남쪽 현판

원래는 이승만(李承晩, 1875 - 1965) 대통령(大統領)의 것이었으나,

민주당이 집권하면서 그 판을 깎아 유당(惟堂) 정현복(鄭鉉福, 1909 - 1973) 선생의 글씨로 바뀌었고

'국내여행과 풍경' 카테고리의 다른 글

| 제18회 진주논개제(2019.5.24 - 5.26) (0) | 2019.06.03 |

|---|---|

| 제18회 진주논개제(2019.5.24 - 5.26)에 들른 진주성(2) (0) | 2019.06.03 |

| 다시 찾은 제5회 하동북천꽃양귀비축제(2019.5.24. 금요일) (0) | 2019.05.24 |

| 제5회 하동북천꽃양귀비축제(2019.5.19. 일요일) (0) | 2019.05.19 |

| 천상의 화원 불타는 황매산(2019.5.9. 목요일) (0) | 2019.05.09 |