* 날 짜 : 2021년 6월 14일(월요일)

* 날 씨 : 구름 많음

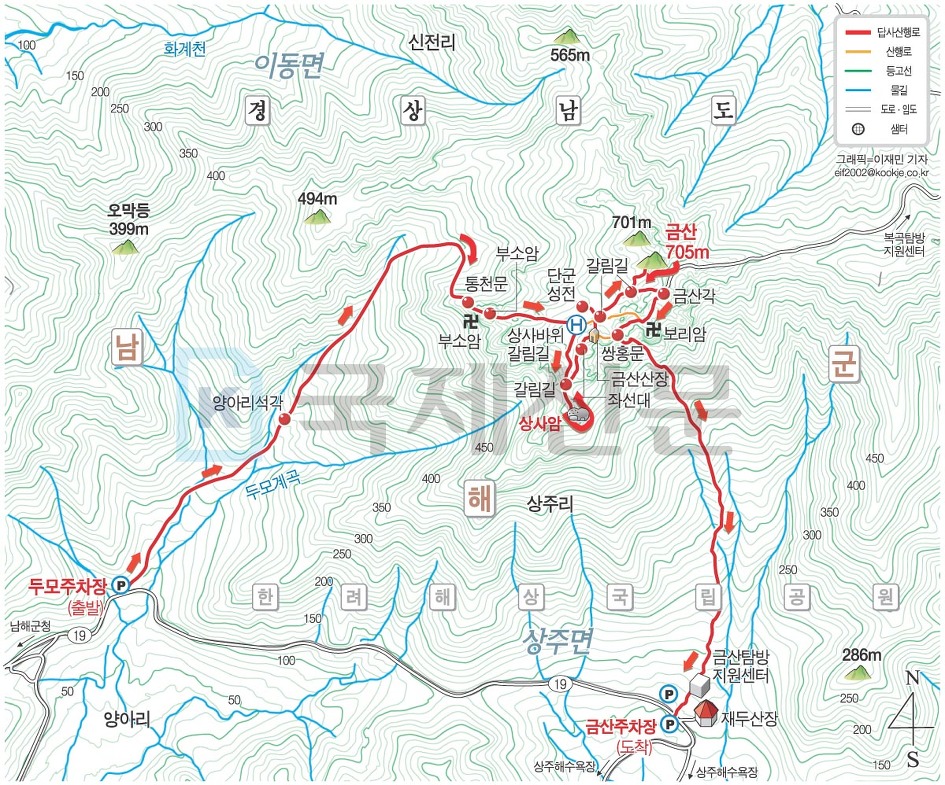

* 산 행 지 : 두모주차장 - 부소암 - 상사바위 - 금산(망대) - 보리암 - 쌍홍문 - 금산주차장

* 산행거리 : 6.1km

* 산행시간 : 7시간 00분(운행시간 4시간 54분 + 휴식시간 2시간 06분)

* 산행속도 : 보통 걸음

* 산행인원 : 8명(박만길, 정봉근, 이영근, 유달수, 이완희, 정현영, 강동섭, 조광래)

* 산행일정

10:10 두모주차장

10:42 - 10:47 남해 양아리 석각

10:57 - 11:17 장승

11:45 - 11:50 나무덱 쉼터

12:00 - 13:00 나무덱 쉼터(전망대)

13:05 - 13:10 부소암(암자)

13:12 부소암

13:25 - 13:28 헬기장

13:29 - 13:33 단군성전

13:34 헬기장

13:44 - 13:55 상사암

14:03 좌선대

14:04 - 14:10 금산산장

14:13 - 14:16 화엄봉 갈림길

14:23 - 14:28 금산(망대)

14:35 - 14:50 보리암

15:00 - 15:03 쌍홍문

15:55 금산주차장

국제신문 근교산&그 너머 <934> 남해 금산

"벗어날 수 없다면 즐겨라."

일에 부대껴 속앓이하는 직장인들에게 흔히 하는 충고다.

즐긴다는 건 산행에도 통용되는 금언이다.

'정복' 위주나 '체력 단련 강박증' 식의 산행은

몸에 무리가 따르거나 또 다른 스트레스를 유발하는 역효과를 내기 마련이다.

문제는 즐길거리를 어떻게 찾느냐는 것. 즐길거리만 있다면 무슨 걱정이겠는가?

해서, 이번 산행지 선정은 즐길거리 충족을 최우선 기준으로 삼았다.

산행지는 한려해상국립공원 중 유일한 산악지대이자,

정부가 지정한 명승 제39호인 경남 남해 금산(錦山)이다.

'명승'이라는 단어에서 드러나듯, 볼거리는 38경에 달하는 기암괴봉들과

그림같이 펼쳐진 짙푸른 다도해를 비롯해 지천으로 널려 있다.

또 역사 유적이 산재한데다 38경 모두 흥미로운 전설을 간직하고 있어

이를 설명하는 안내판들을 읽으며 걷다 보면 산행 피로를 느낄 겨를이 없다.

'특별 보너스'도 있다.

고운 모래와 너른 송림을 자랑하는 상주해수욕장(상주은모래비치)이 지척에 있어

산행 후 해수욕을 즐길 수 있다는 거다.

■ 비단 산 '첩첩' 비단 물결 '넘실'

이번 산행은 양아리 두모주차장을 출발해 부소암과 상사바위, 좌선대를 거쳐

정상(705m)에 오른 뒤 보리암과 쌍홍문을 지나 금산탐방지원센터로 하산하는 코스다.

총 길이는 약 6.1㎞로 4시간 가량 소요된다.

앞서 본지 산행팀은 9년 전 금산을 한 번 소개한 바 있다.(2006. 8. 4.)

금산탐방지원센터에서 올라가 좌선대, 상사바위, 정상, 보리암을 돌아 출발지로 내려오는 원점회귀 코스였다.

당시에는 두모주차장에서 부소암을 거쳐 상사바위에 이르는 구간이 폐쇄돼 오르내리는 일부 코스가 중첩됐었다.

두모계곡을 낀 이 구간은 2013년 9월 2일 개방됐다.

이번 산행에는 등·하산 시 겹치는 구간이 없어 산행 내내 신선한 기분을 유지할 수 있다.

정상과 일부 봉우리를 제외하곤 산행 구간에 사람주나무, 개서어나무, 굴참나무, 졸참나무 등

잎이 넓은 활엽수들이 무성하게 뒤덮여 햇볕을 막아 주는 것도 매력이다.

출발지에서 석각(石刻)까지 30분간은 비교적 평탄한 오솔길이 이어진다.

청아한 산새 소리와 계곡물 소리에 실려 내딛는 발걸음이 경쾌하다.

50분 가량 외길을 따라 직진하다 보면 오른쪽 시야가 확 트인다.

초승달 모양의 두모해수욕장이 산 아래 자리 잡고 있다.

5분 더 걸으면 갈림길이 나온다. 오른쪽 길 끝에 부소암(암자)이 있다.

부소암은 금산 제34경인 바위 이름이기도 하다.

갈림길에서 곧장 20분 정도 가면 헬기장에 도착한다.

여기서 정상(왼쪽)과 상사바위(오른쪽)로 길이 나뉜다.

상사바위까지는 15분 거리다.

이웃집 과부를 연모한 한 남자의 상사 사연이 전해지는 상사바위는 금산 최고의 전망대다.

산 쪽으로는 정상과 제석봉, 일월봉, 향로봉, 대장봉, 만장대, 사선대 등 절경들이 한눈에 들어오고,

바다 쪽으론 서포 김만중이 귀양살이를 했던 노도와 소치도 등

다도해의 섬들과 두모마을 다랭이논이 보인다.

■ 정상 거쳐 쌍홍문으로 '해탈행'

이정표를 따라 상사바위에서 20분 가량 가면 좌선대에 이른다.

좌선대는 신라 시대 원효대사, 의상대사, 윤필거사 등

3명의 고승대덕이 좌선수행했다는 전설이 깃든 곳으로,

하트 모양의 앉았던 흔적이 남아 있다.

금산산장을 지나 10분쯤 걸으면 네거리가 나온다.

여기서 직진하면 단군성전. 이곳에 핀 자홍색 산수국의 청초한 아름다움이 인상적이다.

되돌아 나와 네거리에서 왼쪽으로 10분 정도 가면 정상에 다다른다.

정상에는 고려 의종(1147~1170년) 때 만들어진, 현존하는 것 중 가장 오래된 봉수대가 있다.

정상 한쪽에 떡하니 버티고 선 버선 모양의 바위에는

'유홍문 상금산(由虹門 上錦山: 쌍홍문을 지나 금산에 오르다)'이란 글이 새겨져 있다.

우리나라 첫 서원인 백운동서원을 세웠던 조선 중기 학자 주세붕周世鵬, 1495~1554이 남긴 글이다.

그가 본지 산행팀이 하산길에 경유할 쌍홍문을 거쳐 금산 정상에 올랐다는 증표다.

정상에서 3분쯤 내려가면 보리암이다.

가락국 허황후가 인도에서 가져온 파사석으로 만들었다는 전설을 지닌

비보(裨補) 성격의 삼층석탑이 세워진 보리암은 강화 보문암, 양양 낙산사,

여수 향일암과 더불어 국내 4대 관음성지로 알려져 있다.

보리암에서 쌍홍문으로 가는 기존 등산로는 축대 보수 공사로 막혀 있다.

그러나 보리암 내 등산 안내판에만 보리암~쌍홍문 구간의 폐쇄 사실이 표시돼 있을 뿐,

등·하산길의 안내판들에는 통행할 수 있는 것으로 나와 있다

보리암 측에 물었더니 범종각 위로 나 있는 샛길로 가면 쌍홍문으로 이어진다고 알려준다.

하지만 우회로를 알리는 안내판이 없어 혼란이 불가피하다.

각별한 주의가 필요하다. 보리암에서 10분쯤 걸어 도착한 쌍홍문은 금산의 관문이다.

말 그대로 무지개 모양의 문이 두 개라 해서 붙여진 이름이다. 일명 '해탈문'이다.

인근에 쌍홍문을 지키는 수문장 격인 장군암과 네 신선이 모여 놀았다는 사선대 등 절경이 즐비하다.

쌍홍문에서 50분 가량 내려가면 하산지인 금산탐방지원센터에 닿는다.

하산지에서 출발지까지는 국도 19호선을 따라가야 하는데,

2㎞ 남짓 되는 거리이다.(2015.8.5.)

* 남해 금산 38경

1. 망 대 : 금산 정상에 자리잡은 봉수대이다. 금산을 에워싼 만경창파를 한눈에 볼 수 있다.

이 봉수대는 고려 때부터 사용되어 온 우리나라 최고 최남단 봉수대이다.

2. 문장암 : 망대 오르기 직전 길목에 있는 바위로, 조선 중종 때 한림학사였던 주세붕이 쓴 글씨가 있다.

3. 대장봉 : 보리암 바로 뒤에 우뚝 솟은 바위로, 웅장하고도 위엄이 있어 대장암이라 부른다. 또는 관음봉이라고도 한다.

4. 형리암 : 대장봉 앞에서 곧 떨어질 듯 위험스러울 정도로 허리를 굽힌 모양의 바위이다.

5. 탑대 : 보리암 삼층석탑을 받치고 있는 절벽으로, 봄철 푸른 나뭇잎과 가을철의 단풍이 일품이다.

6. 천구암 : 탑대 바로 위에 자리한 바위로, 비둘기처럼 생겼다.

7. 이태조기단 : 태조 이성계가 백일기도를 한 뒤 등극했다는 곳으로, 삼불암 아래쪽에 있다.

8. 가사굴 : 탑대 아래 있는 암굴로, 금산 38경 중 가장 조용하여 토굴처로 삼아 수도하기에 알맞다.

9. 삼불암 : 이태조기단 뒤편에 직립한 큰 암벽 위에 서 있는 세 개의 바위로, 마치 불좌상 같다.

태조가 백일기도를 하기 전에는 바위 셋이 다 누워 있는 모습이었는데, 백일기도를 마치자 바위 둘이

일어나 앉았다고 한다. 나머지 바위마저 일어나 앉았다면 이성계는 중국의 천자(天子)까지 겸하였을

것이라고 한다.

10. 천계암 : 이태조기단 뒤편에 있으며, 이성계가 기도를 하는데 닭의 울음이 들려 뒤를 보았더니 닭은 없고

닭을 닮은 바위가 있어 천계암이라 불렀다고 한다.

11. 천마암 : 망대 아래편 동쪽에 있는 두꺼비 모양의 바위이다.

12. 만장대 : 탑대 바로 서남편에 위치한 깎아 세운 듯 웅장한 절벽 바위이다.

13. 음성굴 : 만장대 바로 서쪽에 있는 높이 2m·길이 5m의 굴로,

밑바닥을 돌로 두드리면 장구와 같은 풍악소리가 난다고 한다.

14. 용 굴 : 음성굴 오른쪽에 있는 굴로, 용이 하늘로 올라갔다는 전설이 전해진다.

15. 쌍홍문 : 금강산 석홍문은 굴이 하나지만, 금산 쌍홍문은 굴이 두 개로 쌍안경 같다.

옛날 부처님이 돌배를 만들어 타고 쌍홍문의 오른쪽 굴로 나가면서 멀리 앞바다에 있는 세존도의

한복판을 뚫고 나갔다고 한다.

16. 사선대 : 쌍홍문에서 천구암 쪽으로 조금 가면 나오는 선녀 모양을 한 네 개의 바위이다.

17. 백명굴 : 사선대의 북쪽에 있다. 임진왜란 당시 100여 명이 피난했다고 한다.

드나드는 문은 작으나 들어가면 놀랄 만큼 넓은 굴이 나온다.

18. 천구봉 : 일월봉 아래에 개의 형상을 하고 있는 바위이다.

19. 제석봉 : 천구봉 왼편에 있는 바위로, 제석님이 내려와서 놀았다는 전설이 있다. 제석봉은 이 바위에

제석천(帝釋天)이 내려와 놀다 갔다 하여 제석봉(帝釋峰)이라 부른다 한다.

불교에서 제석천은 부처를 좌우에 모시는 불법을 지키는 신을 말한다고 한다.

20. 좌선대 : 제석봉 왼편에 있다. 신라 원효대사, 의상대사, 윤필거사 등 3사가 앉아 수도했다는 자리가

뚜렷이 패여 있다.

21. 삼사기단 : 좌선대 아래편에 원효대사, 의상대사, 윤필거사 등 3사가 기단을 쌓고 기도를 올린 곳이다.

22. 저두암 : 좌선대 왼편에 있는 바위로, 돼지머리 모양이다.

23. 촉대봉 : 향로봉 옆에 있는 촛대처럼 생긴 작은 바위로, 3사가 기도할 때 촛대로 썼다고 한다.

24. 향로봉 : 삼사기단 왼편 아래쪽에 있으며, 모양이 향로와 같다.

3사가 기도를 올릴 때 촉대봉과 함께 사용했다고 한다.

25. 사자암 : 좌선대에서 상사암으로 가는 길 오른쪽에 사자처럼 생긴 큰 바위이다.

26. 팔선대 : 상사암 조금 앞쪽에 서 있다. 신선 여덟 명이 유희하는 듯한 모습이다.

27. 상사암 : 금산에서 가장 웅장하고 큰 바위로, 상사병에 걸린 한 남자의 이야기가 전해온다.

돌쇠라는 머슴이 주인집 딸을 짝사랑하여 애를 태우다 죽어 구렁이가 되었다.

이 구렁이가 주인집 딸을 휘감고 풀어주지 않았다.

어느 날 밤 주인의 꿈에 수염을 길게 기른 노인이 나타나 금산에 있는 높은 바위에서

굿을 해보라고 한 뒤 사라졌다.

노인이 시키는 대로 하였더니 구렁이가 된 돌쇠는 마침내 딸을 풀어주고,

자신은 그만 벼랑 아래로 떨어져 죽고 말았다고 한다. 절벽이 아찔하다.

28. 구정암 : 상사암에 잇닿아 있는 바위에 아홉 개의 동그란 홈이 패여 있는데, 비가 고이면 그대로 샘 아홉 개가 된다.

29. 감로수 : 상사암에서 조금 남쪽에 있는 바위 밑에서 새어나와 고이는 물로,

조선 때 숙종이 이 물을 먹고 씻은 듯 병이 나았다고 한다.

30. 농주암 : 대장봉 왼편에 서 있는 세 개의 바위로, 두 개의 바위 사이에 나머지 바위 하나가 구슬처럼 끼어 있다.

31. 화엄봉 : 대장봉과 농주암 왼편에 있는 바위로, 화엄의 한자 표기인 ‘華嚴’ 글자를 닮았다.

32. 일월봉 : 화엄봉 왼편에 두 개의 바위가 층암절벽을 이루고 있는데,

가까이서 보면 일(日)이고, 멀리서 보면 월(月)자 모양이다.

33. 요 암 : 거북이 모양의 바위가 흔들거린다. 일월봉 왼편에 있다.

34. 부소암 : 금산 서남쪽에 있는 큰 바위로, 진시황의 아들 부소가 이곳에 유배되어 살고 갔다는 전설이 있다.

35. 상주리 석각 : 부소암으로 오르는 산중의 편편한 자연 암석 위에 새겨진 알쏭달쏭한 그림 글자이다.

36. 세존도 : 금산 앞바다에 멀리 떨어져 있는 돌섬이자 나무도 먹을 물도 없는 무인도로,

이곳에서 기우제를 지내면 효험을 본다고 한다.

37. 노인성 : 일명 남극성. 이 별을 보면 오래 산다는 전설이 있다.

춘분과 추분의 전후 3일 동안은 금산에서 노인성이 가장 잘 보인다고 한다.

38. 일출경 : 남해 금산에서는 우리나라에서 가장 아름답다는 일출을 볼 수 있다.

남해군 상주면 양아리 4-21 두모주차장

남해 서불과차 석각

천하를 통일한 중국 진시황이 삼신산 불로초를 구하기 위해 시종 서불을 불렀다.

"서불아 너에게 동남동녀 500명을 줄 터이니 불로초를 구해 오라."

서불은 산 넘고 물 건너 남해 금산까지 찾아왔지만 불로초는 구하지 못했다.

늙지 않게 해 주는 풀이 어디 있겠는가?

서불은 한동안 사냥만 즐기다가 떠나면서 바위 위에 글을 새기고 갔다.

서복상(徐福像)

서복상(높이 2.6m, 폭 1.2m, 무게 3톤)은

지난 2014년 11월 10일 서불과차 한·중 국제학술 심포지엄 결과 상호협력을 위한 표석으로

중국 서복회에서 2015년 5월 13일 기증한 것을 좌대와 주변을 정비하여 세우게 되었습니다.

금산 중턱에 위치한 남해 양아리 석각(徐市過此, 서불과차)은

경상남도 기념물 제6호(1974.2.26.)로 지정된 서복 관련 유적으로,

중국 진시황제의 명을 받아 방사 서복이 삼신산 불로초(三神山 不老草)을

구하기 위해 찾아와 발자취를 남겼다고 전하고 있으며,

이곳에 서복상 설치로 한·중 우호협력과 교류 활성화를 도모하고,

남해군이 국제 관광도시로 도약하는 계기가 되기를 기원합니다.

서기 2015년 7월 22일

남해군·남해서복회·중국서복회

남해서불과차

천하를 통일한 중국 진시황이 방사 서복에게 삼신산 불로초를 구해 오라 명하여

서불이 산 넘고 물 건너 남해 금산까지 찾아왔지만,

불로초는 구하지 못하고 한동안 사냥만 즐기다가 금산을 떠나면서

바위 위에 글을 새겨 발자취를 남겼다고 전하는 남해 양아리 석각(徐市過此)은

경상남도 기념물 제6호(1974.2.16.)로 지정되어 금산 중턱에 자리 잡고 있습니다.

후대인들은 해독하지 못한 서불 관련 남해 암각화를 여러 형태로 분석하고 있습니다.

"남해도"의 저자 이청기는 거란족문자설, 인도의 데세판데 박사는 수렵선각설,

최남선은 고대문자설, 정인보는 선사시대 각석설, 한국정신문화연구원에서는 선사석각화설,

오세창은 중국의 금석학자 하추도가 해석한 서불기례일출설을 주장하고 있으나,

아직까지 어떤 내용인지 정확하게 밝혀지지 않고 있습니다.

여기 서복상은 중국 서복회에서 기증하였으며,

서복이 그 옛날 서불과차를 새긴 곳에 설치되어 그 의미가 매우 큽니다.

2015.11. .

남해군수

부소암 2.5km·금산정상 3.2km를 가리키고

삶의 흔적들

남해 양아리 석각,

금산정상 2.3km·부소암 1.6km·두모입구 0.9km를 가리키고

남해 양아리 석각(경상남도 기념물 제6호)

"거북바위"라 불리는 이 바위에 새겨진 문자 또는 문양은

일반적으로 "서불이 이 곳을 지나다" 라는 의미의"서불과차"로 해석되었다.

전하는 이야기에 의하면 옛날 중국을 통일한 진시황제가 시종 서불에게

동남동녀 500여 명을 주며 불로초를 구해 오라고하여 서불이 이곳까지 오게 되었다.

그러나 서불은 세상에 늙지 않게 해 주는 풀이 어디에 있겠는가 라고 하며 이곳에서 사냥만을 즐기다 떠났다.

그때 서불은 자신이 이곳에 왔음을 후세에 남기기 위해 이 문자 또는 그림을 새겼다고 한다.

그러나 이미 진나라 때는 한자가 사용되고 있었으므로 이러한 이야기는 설득력이 약하다.

그렇기 때문에 이것을 둘러싼 해석은 다양하다.

단순한 동물의 발자국이라는 견해, 우리나라의 고대문자라는 설.

또는 거란이나 산스크리트 문자라는 주장도 있다.

그런데 이곳 남해에서 가까운 두모리를 비롯한 여러 곳에서

이들과 유사한 문자 또는 문양을 새긴 바위가 발견되고 있다.

따라서 이들 바위문자와 문양은 이곳 남해의 고대 문화와 관계를 갖고 있는 중요한 자료로 평가된다.

나무덱 쉼터

나무덱 전망대,

점심을 먹고 가기로 하고

300리 아름다운 바닷길 한려해상국립공원

한려해상국립공원은

1968년 우리나라에서 4번째이자 해상공원으로는 최초로 국립공원으로 지정되었다.

경남 거제시 지심도에서 전남 여수시 오동도까지 300리 뱃길을 따라

크고 작은 섬들과 천혜의 자연경관이 조화를 이루는 해양생태계의 보고이다.

상주·금산지구, 남해대교지구, 사천지구, 통영·한산지구, 거제·해금강지구,

여수·오동도 지구의 전체 면적은 535㎢이며 76%가 해상 면적이다.

가장 아름다운 바닷길로 이름난 한려수도는

82개의 무인도와 27개의 유인도가 보석을 점점이 흩어 놓은 듯하다.

오른쪽 산줄기 끝에 보이는 노도

바다 건너 왼쪽 끝에 보이는 설흘산(482m)과 도성산(305m)

통천문

부소암 삼거리,

부소암(扶蘇庵)로 갔다가 돌아 나와 부소암(扶蘇岩)으로 갈 거고

남해군 상주면 양아리 금산 자락에 자리 잡은 자그마한 암자 부소암

호랑이 등을 타고 있는 삼신할매

부소암(扶蘇岩)

중국 진시황의 아들 부소가 이곳에 유배되어 살다가 갔다는 전설이 있습니다.

부소암

부소암(扶蘇岩)

부소대는 법왕대라고도 한다.

남해에 와서 금산을 오르지 않고서야 금산을 다 보았다 말할 수 없다.

명산의 반열에 우뚝 솟은 금산, 금산을 더욱 명산답게 만드는 곳, 그곳이 바로 법왕대이다.

암벽 한켠에는 산신을 업고 포효하며 산을 내달리는 호랑이 형상의 조각도 보이며,

작은 암자인 부소암이 위치해 있다.

아득히 눈길 머무는 곳에 소치도, 노도가 보이고

호구산, 망운산도 지척처럼 다가오다가 두모마을 다랭이 논들도 들어온다.

들어갈 곳은 들어가고 나올 곳은 나온 겸손한 논다랭이는 민초들의 선량한 마음처럼 아름답다.

이처럼 한 점 띠끌 없이 빛나는 부소대 옆에 위치한 작은 암자인 부소암은 그렇게 숨어 있어 더욱 아름다우며,

고려시대에 제작되어 2011년 12월 23일 보물 제1736호로 지정된

"대방광불화엄경 진본 권53(大方廣佛華嚴經 晋本 卷五十三)"을 소유하고 있습니다.

헬기장,

네 갈래로 길이 나뉘는 곳으로,

금산 정상으로 가자면 직진해야 하지만,

단군성전과 상사암을 거쳐 금산 정상으로 가기로 하는데,

부소암 0.3km·두모입구 2.8km·상사암 0.4km를 가리키고

단군성전(檀君聖殿)

이곳은 천년(千年)의 세월을 넘어 우리 겨레의 시조(始祖)인

단군 할아버지를 모시고 전하여 내려오는 성역[聖域]으로서,

한배검님의 가르침으로 일문대종사(一門大宗師)이신 김연섬(金淵蟾)선생께서

많은 공력(功)을 거쳐 1995년에 재건립(再建立)하였다.

성전(聖殿)에는 환인(桓因)하느님, 환웅천왕(桓雄天王),

국조단군왕검(國祖檀君王儉)의 천상(天像)과 천진(天眞),

삼신미륵(三神彌勒)을 봉안(奉安)하고 우리 민족의 상징으로 기리고 있다.

자료사진

선도기원탑(鮮道祈願塔)

무일무상영상법선(無一無上靈像法鮮)이란?

이는 無天의 한얼님이신 삼천(桓因上天皇, 桓雄天皇, 檀君桓倍儉)님께서

親히 남해 금산 단군성전 大宗師 일문대선사에게 三法의 크나큰 靈을 통하여 法文을 내리신 것으로써,

未來의 우리 弘益人間들 앞으로 다가오는 理化彌勒(三天一切一身一新)의 世界를 준비토록 알리신 가르침입니다.

그러므로 우리 모든 홍익인간들은 하나와 같은 믿음을 갖고서 이를 큰 소리로 읊고 전하여

이화미륵의 세계가 좀더 앞당겨져 온전히 증명되어질 수 있도록 부단한 노력을 하여야겠습니다.

(一門大鮮師傳中韓永合通傳)

鮮道祈願文

無天의 한얼님이신 三天

桓因上天皇님과

桓雄天皇님

檀君桓倍儉님께

一門으로 鮮覺된 弘益人間 理化世界를 告하고자

天·地·人을 一心으로 받들어 祈願하나이다.

(一門大鮮師傳中韓永合通傳)

儀典위원장 監無 백계두 鮮師

부위원장 弘明 강미숙 鮮道

부위원장 光明 이인숙 鮮道

총무위원 太明 홍준연 鮮道

총무위원 春明 황임주 鮮道

전하는 이... 韓永三法鮮師

<홍익인간의 참 행복>

하늘이 위 아래 좌우로 솟구치고 내려 앉으니,

이를 맞이하는 땅위에 聖量은 大人을 벗 삼으려,

늘 하나의 문으로 大三合을 열리게 하는구나!

힘을 얻었음에 번쩍이는 빛은 하늘이었다 하였고,

힘을 얻었음에 쾅~하는 어울림은 땅이었다 하였고,

힘을 얻었음에 이를 모두 아우르는 주체되어짐은

大合人이었다 하였음이다.

天·地·人 속에 사랑하는 三天의 홍익인간들이여!

그대들과 함께 이루어 내는 今日聖量의 큰 기와(瓦) 成事도,

늘 이와 같은 물음에 大三合을 하여,

하나의 문으로 정성스럽게 和答을 하는 것이니,

그대들이 진정 萬世에 이를 알려

온전하게 실천되어지도록 노력을 하였다면,

三氣 大鮮覺의 크나큰 등불이 되어져,

大三化의 참 德과 福을 이내 하나로 증명되어지게

이루어 나가고 있음이다.

쿵~따닥 딱딱, 좋다 좋아~

아사달은 鮮의 기쁨으로 늘 푸르고 푸러,

그 언제나 어디에서나 홍익의 꽃으로 大三合人 벗을 삼아

새롭고도 새롭게 활짝 피어난다네!

신령 재상 천시 천청 생아 활아 만만세 강충

(一門大鮮師傳中韓永合通傳)

다시 올라온 헬기장,

이제 상사암으로 내려가고

상사바위

촉대봉과 향로봉

상사암(相思岩)

상사암의 설화는 조선 선조 봉강 조겸(1569년)의 기록에 의하면

이곳에서 아래로 굽어보면 너무 높아 땅이 보이지 않아 사신암이라 부르고,

"속세를 버릴 수 있는 곳이라 하여

상사자가 오르는 것을 금지했기 때문에 상사암이라 붙인 것이다." 라고 되어 있다.

또한 한 젊은 남자가 여자를 사랑하여 상사병에 걸려 여인과 바위에서 사랑을 맺었다는 전설도 있고,

부잣집 주인의 딸을 사랑한 머슴이 상사병으로 죽은 후 뱀으로 변해 딸의 몸을 감아 떨어지지 않자,

이곳으로 딸을 데려와 굿을 하자 뱀이 아래로 떨어져 죽었다는 전설 등이 전해 내려오고 있다.

사선대(자료사진)

팔선대

상주해수욕장

상사암에서 돌아서서 금산산장으로 가고

좌선대(자료사진)

좌선대(坐禪臺)

옛날 신라의 원효대사·의상대사·문필대사 등

삼사가 수도좌선을 하였던 자리라고 전해지고 있습니다.

바위 위에 이들 삼사가 앉았던 자리의흔적이 뚜렷이 남아 있다고 한다.

금산산장

좌선대(오른쪽)

일월봉과 제석봉

촉대봉, 향로봉, 상사암

금산산장에서 다시 주능선으로 올라서자,

아까 지나간 헬기장과는 100m 남짓 떨어진 곳으로,

여기서도 단군성전으로 이어지는 갈림길이 있는데,

금산산장 0.1km·단군성전 0.1km·상사바위 0.4km·두모입구 2.9km·부소암0.4km를 가리키고

금산 정상 아래 삼거리,

금산 정상과 보리암으로 가는 길이 나뉘는데,

0.1km를 가리키는 금산 정상부터 갔다 와서 보리암으로 내려갈 거고

줄사철나무

* 노박덩굴과에 속하는 상록수의 덩굴식물과 사철나무와 닮은 모양이지만,

덩굴처럼 자라기 때문에 줄사철나무라고 한다.

* 잎은 마주나고 두꺼우며 길이 2-5cm의 긴 타원형 또는 달걀 모양이고,

가장자리에 둔한 톱니가 있다.

꽃은 연한 녹갯으로 5-6월에 피고 열매는 10-12월에 붉에 익는 자생종이다.

망대(望臺)

금산에서 제일 높은 봉우리(705m)로서,

사방의 조망이 넓고

아름다운 남해바다를 바라볼 수 있는 곳이라 하여 망대라 한다.

이곳에 오르면 금산의 38경과 남해의 망경창파를 한눈에 볼수 있으며,

장엄한 일출은 가히 절경이다.

망대는 고려시대부터 우리나라 최남단 봉수대(烽燧臺: 병란이나 경축 등이 있을 때

불을 피우거나 연기로 이를 알릴 수 있게 만들어 놓은 곳)로 사용되었으며,

현존하는 것 중 가장 오래된 것이다.

남해 금산 봉수대(南海 錦山 烽燧臺, 경상남도 기념물 제87호)

봉수(烽燧)는 높은 산에 올라가서 밤에는 횃불(烽)로,

낮에는 연기(燧)로 급한 소식을 전하던 전통시대의 통신 제도입니다.

이 제도는 처음에 외적의 침입을 알리는 군사적 목적에서 실시되었다.

우리나라에서는 기록상 고려 중기(12,13세기)에 이 제도가 나타나지만,

실제로는 삼국시대 이전부터 실시된 것으로 추정된다.

그러나 우리나라에서 봉수제가 체계적으로 정비된 때는

왜구의 침입이 금심했던 고려 말기와 조선 초기 이후였다.

봉수대는 각각 일정한 거리를 둔 산꼭대기 중에서 시야가 확 트인 곳에 설치하였다.

그리하여 평시에는 불꽃이나 연기를 한 번 올리지만(一炬 또는 一煙),

적이 바다에 나타나면 두 번, 적이 해안에 근접해 오면 세 번,

바다에서 접전이 이루어지면 네 번,

육지에 상륙했을 경우에는 다섯 번의 불꽃이나 연기를 피워 올렸다.

이곳 금산 봉수대는 고려 의종(毅宗, 1147~1170 재위) 때 설치되어,

조선시대까지 계속 사용되었다.

이 봉수대는 조선시대 다섯 곳의 중심 봉수로(烽燧路) 가운데서

동래(東萊)에서 서울로 연결되는 제 2봉수로에 속한 최남단의 봉수이다.

이곳에서 점화된 봉수는

창선 대방산을 통해 사천(四川), 진주(晉州)등을 거쳐 서울에 전달되었다.

문장암

망대를 오르는 계단을 마주하고 있는 정상의 길목을 지키는 바위이다.

명필바위라고도 한다.

조선 중종 때 대사성을 지낸 한림학사 주세붕 선생이

전국을 다니며 풍류를 즐기다가 남해에 있는 금산이 명산이라는 소문을 듣고 찾아와

금산의 쌍홍문을 통하여 이곳 정상까지 올라와 보니,

과연 아름답기가 이루 말할 수 없고 신비로운 전설이 가득하므로 감탄하여

'유홍문 상금산(由虹門 上錦山)'이라는 글을 새겼다고 한다.

천구봉

금산 정상석(자료사진)

1987년 5월 10일 남해산악회에서 세웠다고 하는데,

지금은 금산의 높이를 704.9m(705m)라 하지만,

그전엔 681m 또는 701m라 하지 않았던가?

남해 금산

남해 금산은 소백산맥이 남쪽으로 뻗어 내려 만들어진 산으로 한려해상국립공원에 속한 유일한 공원이다.

신라시대 원효 대사가 보광산에서 기도하면서 보광사라는 절을 지었다고 한다.

이후 조선의 태조 이성계가 이곳에서 백일기도를 드린 뒤 왕위에 오르게 되자,

은혜를 갚기 위해 '영원히 사라지지 않는 비단을 두른다'라는 뜻으로,

비단 '금'자를 써서 '금산'으로 이름을 바꾸었다고 전해진다.

이 산을 금강산과 비교하여 '작은 금강산'이라는 뜻으로 소금강이라 부르기도 한다.

이 산은 으뜸봉인 망대와 자연 동굴인 쌍홍문을 비롯한 38경이 빼어난 경치를 이루고 있으며,

가을이면 오색 단풍이 기이하게 생긴 바위와 어우러져 뛰어난 자연 경관을 지어낸다.

특히 정상에서는 크고 작은 섬과 넓은 바다를 한 눈에 굽어볼 수 있다.

이외에도 정상에는 쌍계사에 속한 암자인 보리암이 있는데,

강화도 보문사, 낙산사 홍련암과 더불어 우리나라 3대 기도처로 통한다.

보리암 뒤에 우뚝 솟은 형리암과 대장봉

보리암(菩提庵)

대한불교 조계종 제13교구 본사인 쌍계사의 말사이다.

683년(신문왕 3년) 원효(元曉)가 이곳에 초당을 짓고 수도하면서 관세음보살을 친견한 뒤

산 이름을 보광산(普光山), 초암의 이름을 보광사(普光寺)라 지었다고 한다.

조선시대에는 이성계(李成桂)가 이곳에서 백일기도를 하고

조선왕조를 연 것에 감사하는 뜻에서 금산(錦山)이라 하였고,

1660년(현종 1년)에는 현종이 이 절을 왕실의 원당(願堂)으로 삼고 보리암(菩提庵)이라 바꾸었다.

그 뒤 1901년에 낙서(樂西)와 신욱(信昱)이 중수(重修)하였고,

1954년에 동파(東波)가 중수하였으며,

1969년에는 주지 양소황(梁素滉)이 중건(重建)하여 오늘에 이르고 있다.

전국의 3대 기도처의 하나이며,

강원도 양양군 낙산사 홍련암과 인천광역시 강화군 보문사와 함께

한국 3대 관세음보살 성지로 꼽힌다.

남해 보리암 목조관음보사좌상 불감(자료사진)

남해 보리암 목조관음보살좌상 불감

남해 보리암 목조관음보살좌상 불감은

독립적인 관음보살상과 선재동자 용왕이 협시한 불감 형식의 작품이다.

현재 불감의 윗부분은 없어졌고 남아 있는 형태도 완전하지는 않지만,

이와 같은 형식은 동국대학교 박물관 소장의 불감(1637~1644년)을 시작으로

17세기부터 19세기까지 유행하였다.

보리암 목조관음보살좌상은 통통한 뺨, 보발이 없는 점,

대칭적인 연판 양측면에 늘어진 옷자락 등에서

조선 전기적 특징을 계승한 조선 후기 17세기의 작품으로 판단된다.

따라서 용왕과 선재동자가 협시한 관음보살 삼존의 도상적 특징을 지닌 점과

사례가 적은 목조불감 형식, 17세기로 추정되는 제작 시기 등

자료적 가치가 높은 중요한 불상으로 학술적 가치가 있다.

2015년 1월 15일 경상남도 유형문화재 제575호로 지정되었다.

제석봉, 일월봉, 화엄봉

제석봉과 일월봉

해수관음상(海水觀音像)

보리암에서 가장 기(氣)가 강한 곳으로,

금산에서 뻗어 나오는 기운과 남해에서 불어오는 기운이 만나는 지점이라고 한다.

신기하게도 이곳에 나침반을 갖다 놓으면 바늘이 정북 쪽을 가리키지 못하고 계속 춤을 춘다고 한다.

이 관음보살상은 1991년 한 기업가의 원력으로 세워졌는데,

당시 지형이 험하여 육로로 운반할 수 없었기 때문에 헬기를 이용하여 탑대에 안치했다.

좌대는 연꽃 문양으로 하좌대와 상좌대로 이루어져 서로 마주보게 포개져 있다.

왼손에는 보병을 들고 오른손은 손바닥을 밖으로 향한 채 가슴에 두었다.

의습은 양 어깨를 감싸고 각각의 팔을 휘감으며 아래로 흘러내렸으며,

흘러내린 옷깃은 그 끝이 살짝 들려 마치 바람에 나부끼는 형상이다.

한 해에도 수많은 사람들이 참배하고 가는

이 해수 관세음보살상은 보리암의 제1명소로 알려져 있다.

해수관음상 뒤 화엄봉과 대장봉 사이에 자그마한 농주암이 있건만,

안개가 덮어 버리는 바람에 겨우 짐작만 할 뿐이라 아쉽기도 하고

농주암(자료사진)

농주암(자료사진)

남해 보리암 전 삼층석탑(자료사진)

남해 보리암 전 삼층석탑(南海 菩提庵 前 三層石塔, 경상남도 유형문화재 제74호)

불탑은 부처의 유골을 모신 건축물로 실제 유골이 없는 경우에도 상징적인 의미를 가진다.

남해 보리암 전 삼층석탑은 보리암 앞에 세워져 있는 탑이다.

풍수지리상 땅의 기운이 약한 곳을 채우기 위해 세우는 비보탑의 성격도 가지고 있다.

탑의 높이는 2.3m이며,

2층으로 된 기단 위에 3층으로 이루어진 몸돌과 지붕돌을 놓고 구슬 모양의 머리 장식을 얹었다.

아래층 기단의 각 면에는 불꽃과 연꽃을 나타낸 안상 두 개를 얕게 새겼다.

위층 기단은 아래층에 비해 크기가 작으며, 위층 기단과 몸돌의 모서리에는 기둥 모양이 새겨져 있다.

지붕돌의 밑면 받침은 3단으로 되어 있으며,

처마는 네 귀퉁이로 갈수록 두툼해지면서 위로 솟았다.

전해 오는 이야기에 따르면 이 탑은 금관가야의 시조 수로왕의

왕비 허황옥이 인도에서 가져온 돌로 만들었다고도 하고,

신라의 승려 원효대사가 금산에 절을 세운 것을 기념하기 위해 세웠다고도 한다.

그러나 두꺼운 지붕돌과 3단으로 된 지붕돌 밑면 받침 등을 보아

실제로는 고려 전기에 세워진 것으로 추정한다.

일월봉과 화엄봉

상사암, 향로봉, 제석봉, 일월봉

음성굴(音聲窟)

만장대 바로 위쪽의 높이 2m, 길이 5m의 굴로 성음굴이라고도 불린다.

음성굴에서 울려퍼지는 소리는

사람을 노래 부르게 하고 춤을 추게 하는 신비한 힘이 있다고 전해진다.

이 굴에서 북을 울리면 그 소리가 청아하고 웅장하며 잘 퍼져서

10리 밖에서도 들을 수 있을 정도라고 하였다.

용굴과 음성굴(자료사진)

장군암

장군암(將軍岩)

이 바위는 장군이 검을 짚고 봉을 향하여 서 있는 형상을 하고 있어 장군암이라 하였으며,

금산의 첫 관문인 쌍홍문을 지키는 장군이라 하여 일명 수문장이라 한다.

만장대(萬丈臺)

탑대 서남쪽 아래 깎아 세운 듯한 웅장한 절벽이다.

쌍홍문

쌍홍문(雙紅門)

금산의 관문이며 옛날에 천왕문(天王門)이라 불러 왔으나,

신라 중기 원효대사가 두 개의 굴이 쌍무지개 같다고 하여 쌍홍문(雙紅門)이라 부르게 되었다.

사선대(자료사진)

사선대(四仙臺)

동서남북에 흩어져 있는 네 신선이 이 암봉에서 모여 놀았다 하여 사선대라 부른다.

도선바위,

쉼터가 마련되어 있으며,

금산정상 1.2km·쌍홍문 0.6km·금산입구 1.0km를 가리키고

도선바위 약수터,

수질검사에서 불합격되어 용도 폐기된 지 꽤 오래인 듯?

자료사진

자료사진

자연관찰로 갈림길

금산(錦山)

신라 683년 원효대사가 초막을 짓고 수도하던 중

산에서 서광이 퍼져나가는 것을 보고 산의 이름을 보광산이라 하고,

이후 보광사라는 절을 세웠다고 한다.

고려 말 이성계가 보광산에서 영험을 얻어 조선왕조를 세우고 그 은혜에 보답하고자

비단 금자를 붙여 금산이라는 이름을 내린 후 현재까지 금산이라 불리어지고 있다.

한려해상국립공원으로 지정된 삼남 제일의 명산으로,

많은 전설을 담은 38경의 기암괴석이 금강산을 빼어 닮았다 하여

소금강 혹은 남해 금강으로도 불린다.

금산의 가장 높은 곳은 망대(705m)이며,

해발 500m 이상의 기암괴석과 울창한 난온대식물이 어우러져

독특한 경관을 이루고 있는 정상에서는 바다와 주변 섬들을 한눈에 바라볼 수 있다.

남해군 상주면 상주리 261-47 금산주차장

'진주교정동우회' 카테고리의 다른 글

| 진주교정동우회 6·25전쟁 71주년 산청호국원 참배 (0) | 2021.06.28 |

|---|---|

| 6·25전쟁(한국전쟁) 제71주년 국립산청호국원 참배(2021.6.25. 금) (0) | 2021.06.25 |

| 진주교정동우회 농촌일손돕기 봉사활동 펼쳐 (0) | 2021.06.10 |

| 매실 수확 일손돕기(2021.6.7. 월요일) (0) | 2021.06.08 |

| 한티재에서 사천 흥무산-이구산 이어가기 (0) | 2021.05.22 |