무이구곡과 연계한 구곡산(1)

* 날 짜 : 2021년 8월 19일(목요일)

* 날 씨 : 구름 조금

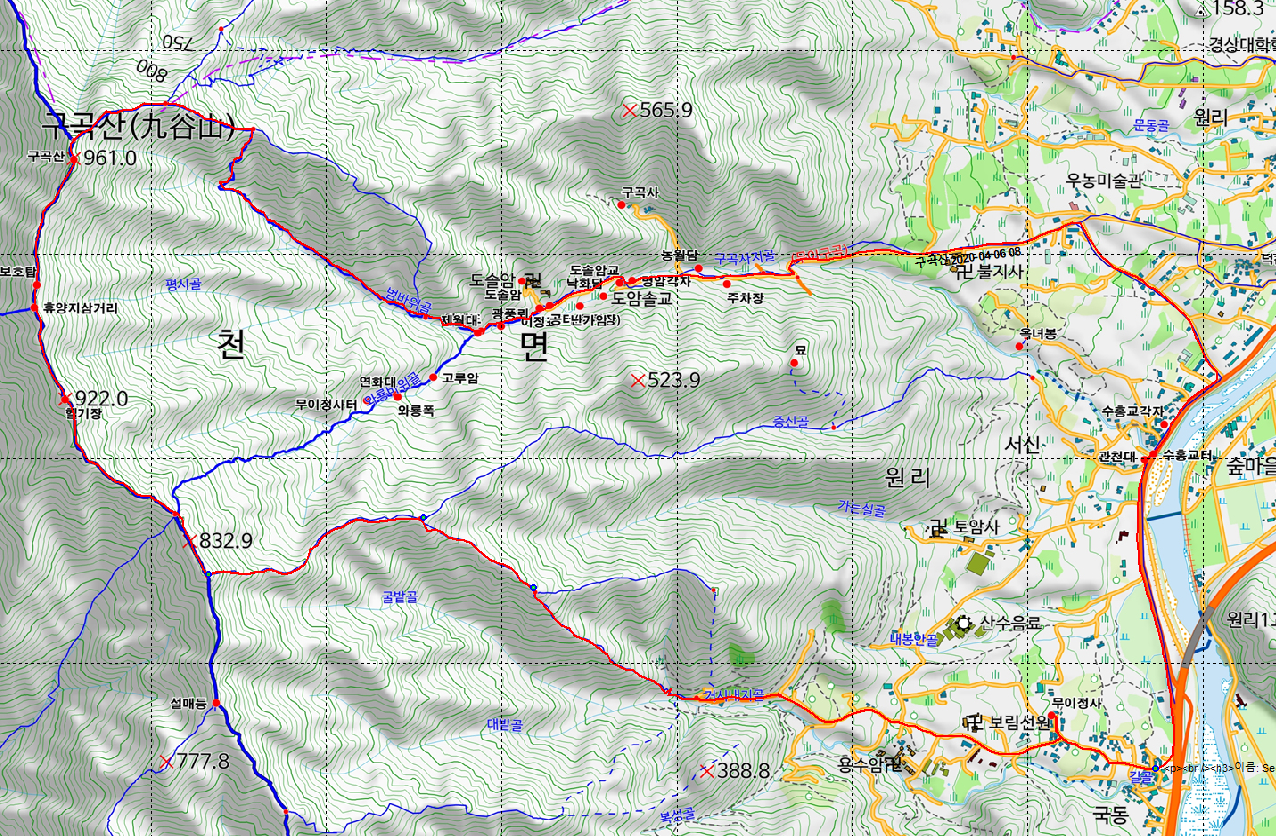

* 산 행 지 : 구곡사 입구 주차장 - 도솔암교 - 제월대 - 범바위 - 구곡산 - 와룡폭포 - 도솔암 -

구곡사 입구 주차장

* 산행시간 : 6시간 05분(운행시간 3시간 22분 + 휴식시간 2시간 43분)

* 산행속도 : 보통 걸음

* 산행인원 : 1명(나 홀로)

* 산행일정

10:40 구곡사 입구 주차장

10:42 - 10:55 제3곡 농월담(弄月潭)

10:56 - 11:04 구곡사 진입로 잠수교(세월교)

11:10 도솔암교

11:11 - 11:15 취수원

11:18 - 11:25 제4곡 낙화담(落花潭)

11:33 - 11:48 제5곡 난가암(爛柯巖)

12:10 괴석담(恠石潭)

12:12 - 12:20 제6곡 광풍뢰(光風瀨)

12:25 - 12:43 제7곡 제월대(霽月臺) 삼거리

12:50 범바위

13:02 119 구곡산 4지점

13:18 범바위골 상단부 횡단지점 이정표

13:26 119 구곡산 5지점

13:48 - 13:59 930m봉

14:02 - 14:06 955m봉(△ 산청 26)

14:07 - 14:28 구곡산(961.0m)

14:35 - 14:38 산불무인감시카메라

14:39 덕산관광휴양지 갈림길

14:46 922.0m봉(헬기장)

14:55 - 14:58 도솔재(도솔능, 820m)

15:26 - 15:41 제9곡 와룡폭(臥龍瀑)과 연화대(119 구곡산 1지점)

15:56 - 16:06 제8곡 고루암(鼓樓巖)

16:10 - 16:17 제월대 삼거리

16:20 - 16:33 도솔암 삼거리

16:37 - 16:40 도솔암교

16:43 구곡사 갈림길

16:45 구곡사 입구 주차장

* 조선시대 성리학자들은 성리학(性理學)을 집대성한

중국 송대(宋代)의 유학자(儒學者) 주자(朱子, 1130 - 1200)를 매우 존중하였다.

그들은 주자의 학문과 사상을 존중한 나머지

자신들의 삶의 방식마저 복건성의 무이산(武夷山)에 안거하며

유명한 무이도가(武夷櫂歌)를 남긴 주자의 삶을 흉내내고 따랐다.

대표적인 인물이 퇴계 이황(退溪 李滉, 1501 - 1570).

율곡 이이(栗谷 李珥, 1536 - 1584),

우암 송시열(尤菴 宋時烈, 1607 - 1689) 등이며,

그 외 벼슬을 마다하고 깊은 산중에

은둔의 삶을 살았던 선비들이 여럿이다.

그 중의 한 선비가 명암 정식(明庵 鄭拭)이다.

明庵의 주자에 대한 추앙은 남달랐다.

퇴계나 율곡 또 다른 선비들이 그저 세거지(世居地) 인근의

산천을 무이산에 견주어 구곡(九曲)으로 설정하고서

다양한 형식의 무이도가(武夷櫂歌)를 남긴데 반해,

明庵은 세거지를 무이정사(武夷精舍)라 이름 짓고

인근의 계곡을 무이구곡(武夷九曲)이라 설정해서

모양 좋은 반석(盤石) 아홉 곳을 골라 이름을 짓고 각자를 새겨 두었다.

그곳이 지리산 자락 구곡산의 구곡사지골이며,

明庵의 각자는 277년이 지난 지금도 생생하게 남아 있다.

구곡사지골에 남긴 明庵의 각자(刻字)는 다음과 같다.

1. 수홍교(垂虹橋)

2. 옥녀봉(玉女峯)

3. 농월담(弄月潭)

4. 낙화담(落花潭)

5. 대은병(大隱屛)

6. 광풍뢰(光風瀨)

7. 제월대(霽月臺)

8. 고루암(鼓樓巖)

9. 와룡폭(臥龍瀑)

아홉 각자 외 무이구곡을 알리는 의미에서 쓴 듯한

무이구곡(武夷九曲)과 명암 정식(明庵 鄭拭)을 새긴 각자가

도솔암교에서 30m쯤 아래 도로가 계곡 쪽의 비스듬한 큰 바위에 있다.

한편 明庵의 저서 명암집(明庵集)에는

구곡의 각자들을 새긴 개요를 다음과 같이 기록하고 있다.

임술(壬戌: 1742년) 삼월 십일에 새겼으며,

수홍교·옥녀봉·농월담은 막내아들 상화(相華)의 글씨이고,

대은병·낙화담·광풍뢰는 둘째 아들 상문(相文)의 글씨이고,

제월대·고루암·와룡폭은 맏아들 상협(相協)의 글씨이다.

명암 정식(明庵 鄭拭)이라는 네 글자는 나의 글씨이다.

석공은 김인발(金仁發)이다.

경남 산청군 시천면 원리 도솔암교,

원래는 도솔암을 경유하여 구곡산으로 올라가기로 하고선,

도솔암교를 건너지 않고 그 앞에다 차를 세우고 산행에 들어가려는데,

문득 재작년 가을에 탐사한 <무이구곡>이란 게 생각나는 게 아닌가?

도솔암교에서 조금 내려간 구곡사 입구 주차장에서 출발하게 되면,

제1곡 수홍교(垂虹橋)와 제2곡 옥녀봉(玉女峯)은 훨씬 더 아래 있어 볼 수가 없지만,

제3곡 농월담(弄月潭)부턴 답사를 할 수 있게 되어 그런대로 괜찮다고 할 수 있으며,

수홍교와 옥녀봉은 산행이 끝나고 돌아갈 때 둘러봐도 되는 게 아니던가?

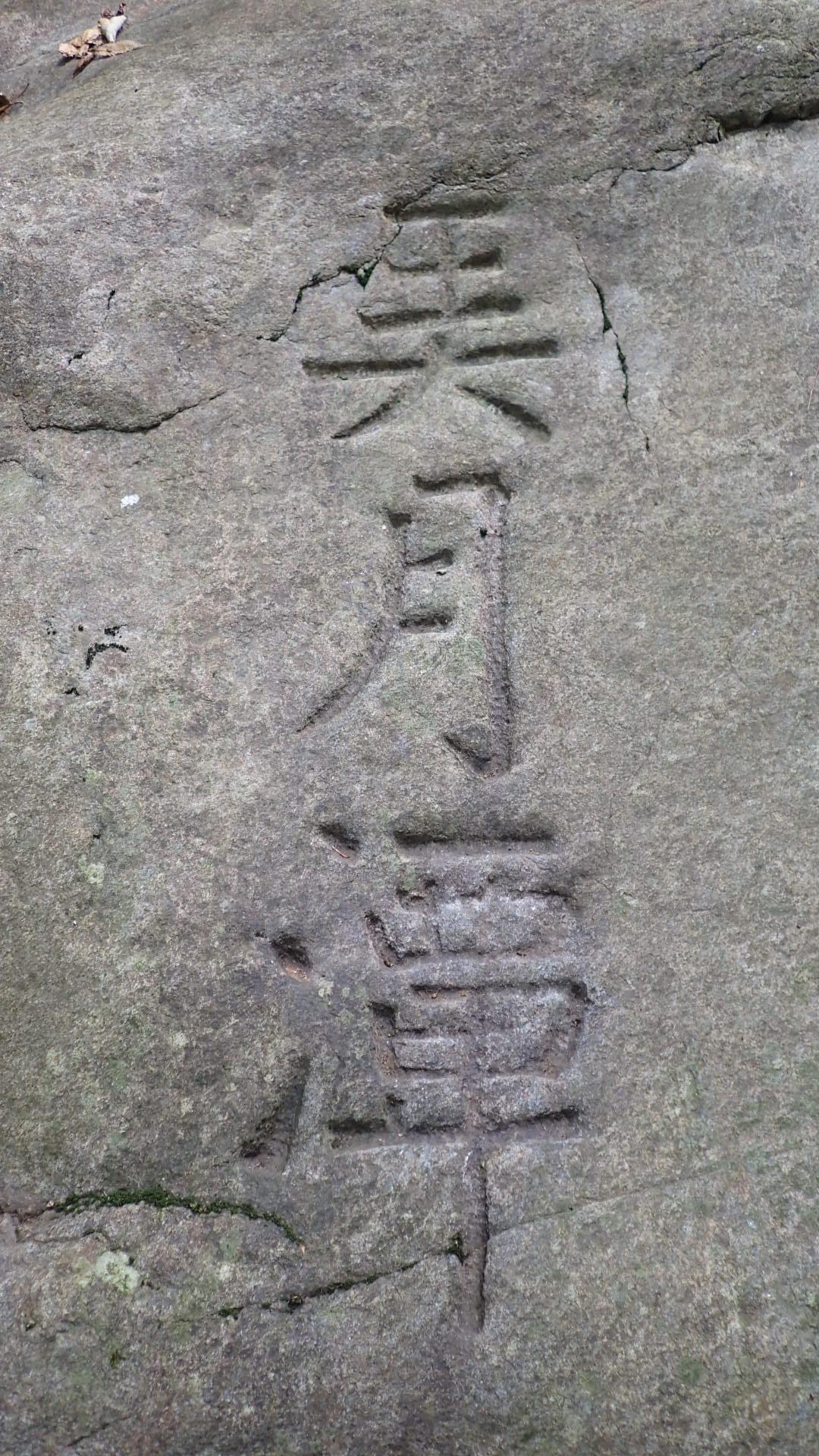

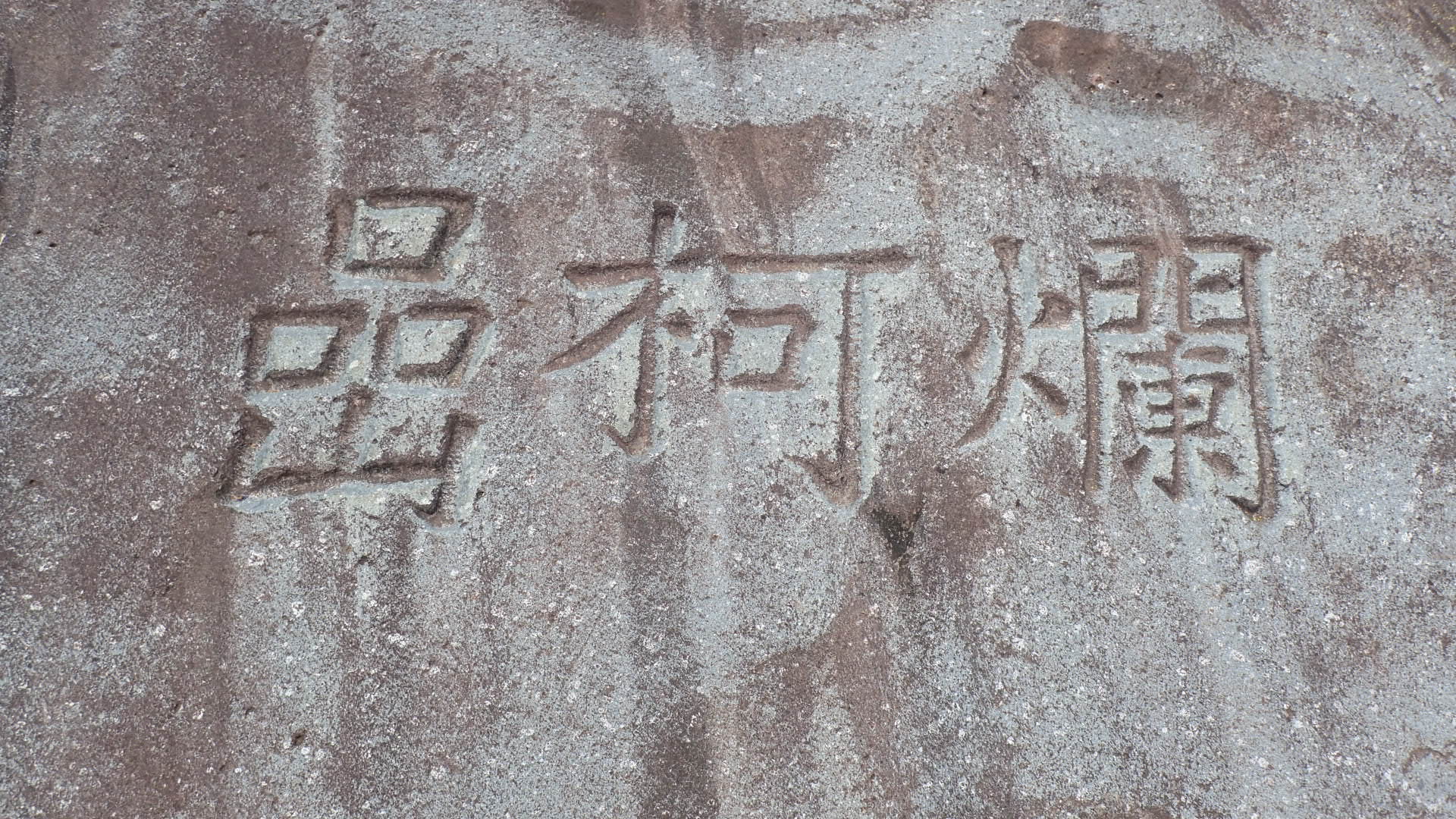

도솔암교 바로 아래 도솔암 진입로와 구곡사지골 사이의 비스듬하고 큼지막한 바위에 새겨진,

<명암 정식 무이구곡, 明庵 鄭拭 武夷九曲>이란 각자(刻字)부터 보고 구곡사 입구 주차장으로 내려가는데,

어느새 2년 가까운 세월이 흘렀지만 제3곡부터 제9곡까지 찾는 덴 별 문제가 없지 않을까?

취수시설

부러진 고목(枯木)

<명암 정식 무이구곡, 明庵 鄭拭 武夷九曲> 각자(刻字)가 새겨진,

도솔암 진입로와 구곡사지골 사이의 비스듬하고 큼지막한 바위

명암 정식 무이구곡(明庵 鄭拭 武夷九曲)

명암 정식(明庵 鄭拭)

무이구곡(武夷九曲)

구곡사 입구 주차장,

10m 가량 도솔암 진입로를 따라가다 구곡사지골로 내려가고

구곡사 입구 주차장에서 내려선 구곡사지골,

30m쯤 위쪽에 제3곡 농월담(弄月潭) 각자가 새겨져 있고

제3곡 농월담(弄月潭) 각자 바위,

왼쪽의 둥그스름한 바위와 맞닿은 비스듬한 바위에 <弄月潭> 각자가 새겨져 있고

왼쪽의 비스듬한 바위에 <弄月潭> 각자가 새겨져 있고

무이구곡의 제3곡 농월담(弄月潭),

명암 선생의 막내아들 상화(相華) 씨의 글씨라던가?

바싹 마르다시피한 구곡사지골,

올여름은 가뭄이 왜 이다지도 심한 걸까?

구곡사 진입로가 지나는 잠수교(세월교)

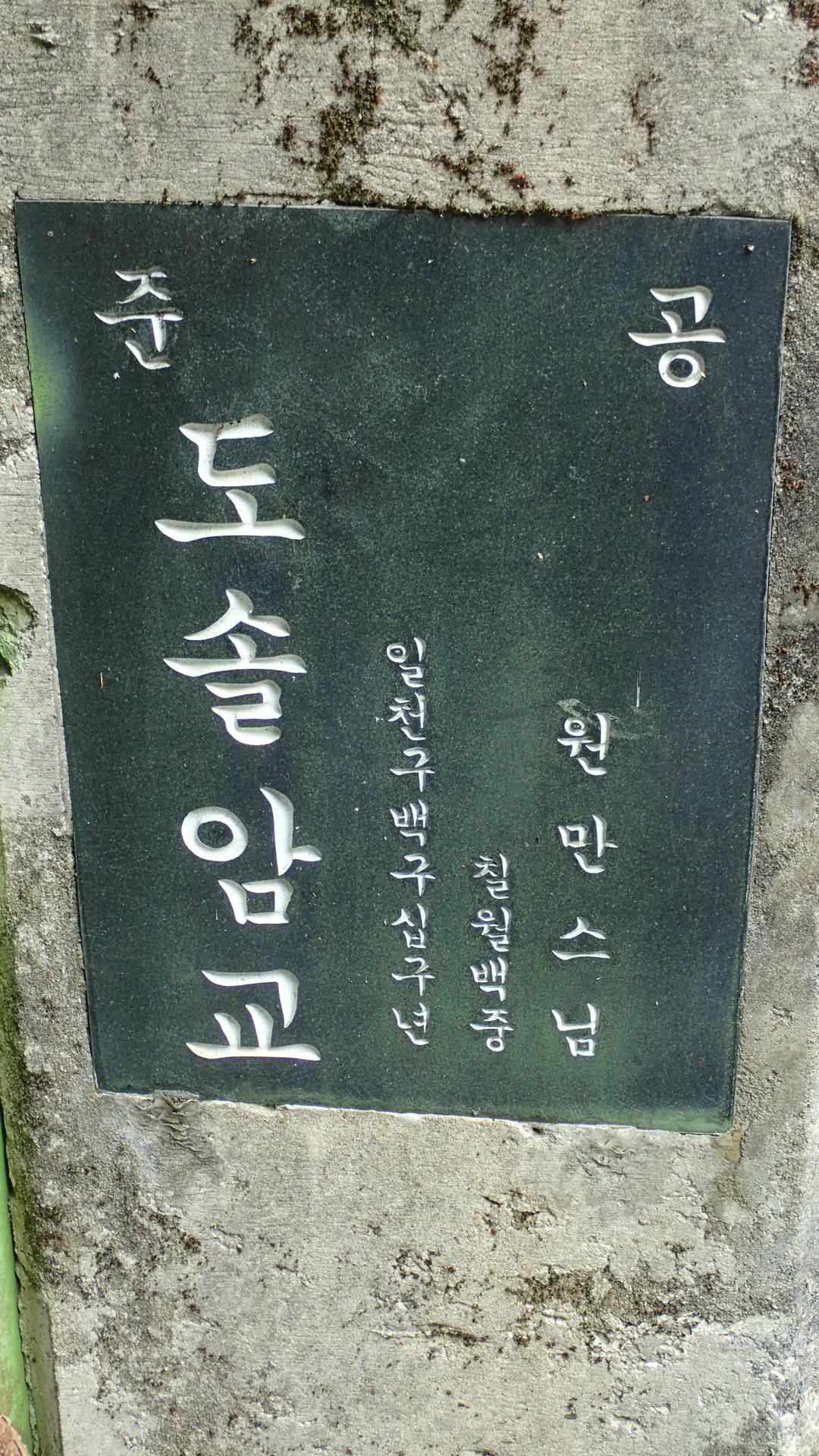

도솔암교

무이구곡의 제4곡 낙화담(落花潭) 각자,

도솔암교에서 70m 정도 되려나?

여길 올라가자마자 <난가암> 각자 바위가 있고

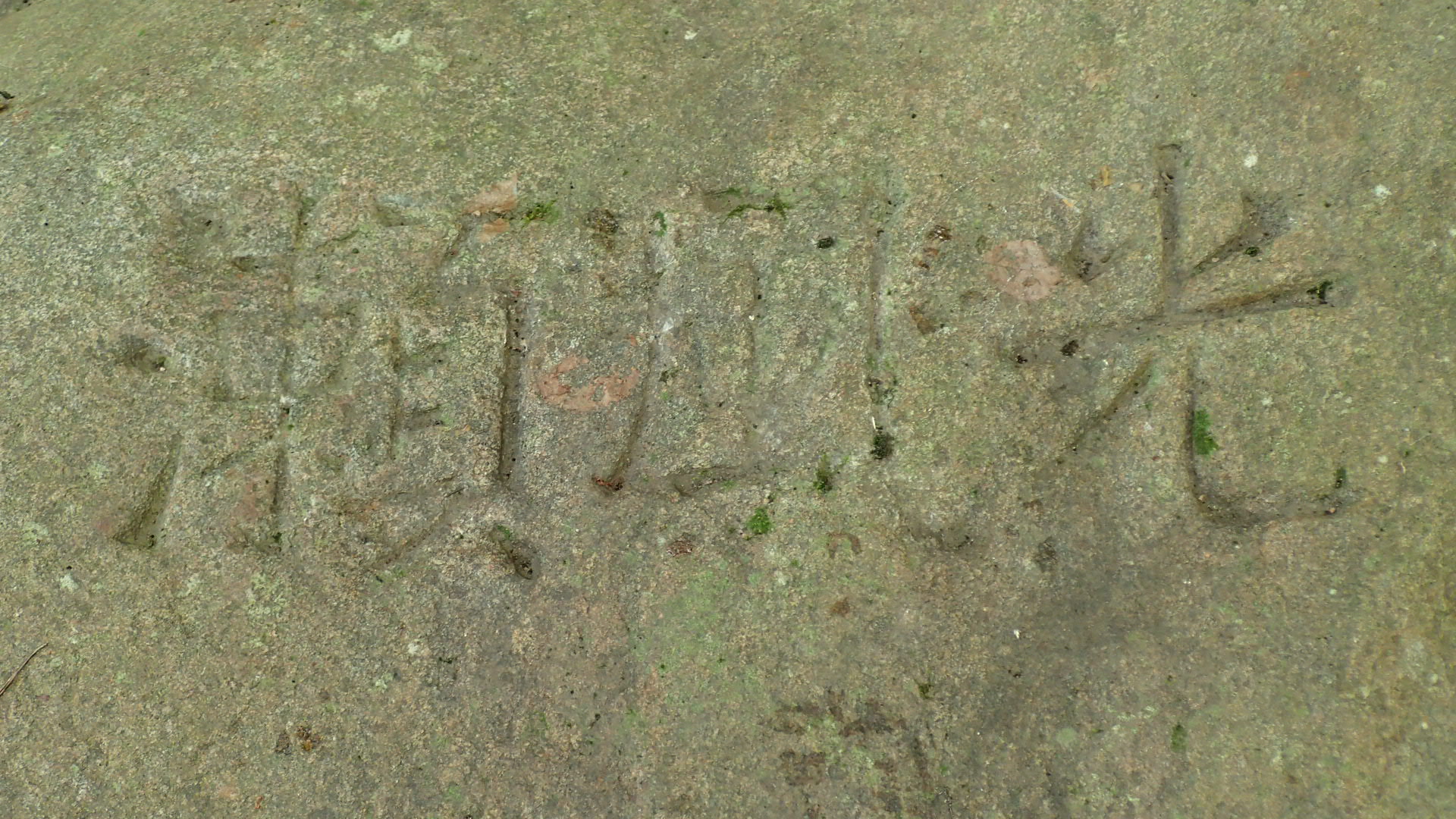

무이구곡의 제5곡 난가암(爛柯巖) 각자,

낙화담에서 70m 남짓 올라갔을까,

무이구곡의 제5곡 난가암(爛柯巖) 각자가 거의 평평한 바위에 새겨져 있으니,

명암 선생이 구곡산 무이구곡을 정하면서

주자(朱子)의 무이구곡에서 수홍교와 옥녀봉 또 대은병(大隱屛)과 고루암을 따왔다는데,

대은병(大隱屛)이란 각자는 없고 난가암(爛柯巖)이 대신하는 것이라던가?

이 수수께끼는 명암 선생이 남긴 무이구곡가(武夷九曲歌) 중에

대은병(大隱屛)에 그 답이 있다는 걸,

대은병(大隱屛)

五曲雲山去去深 다섯째 굽이 구름 낀 산 갈수록 깊은데

閒來無語倚楓林 한가하게 말없이 단풍 숲에 기대섰노라

千秋一局爛柯處 천추 한 판 바둑에 도끼자루 썩는 곳에

移得箕山洗耳心 기산에서 귀 씻던 마음을 옮겨와야지

대은병에 등장하는 난가(爛柯)는

중국 고사에 나오는 난가일몽(爛柯一夢)의 준말로써,

왕질(王質)이라는 나무꾼이 겪었던

<신선놀음에 도끼자루 썩는 줄 모른다.>는 바둑설화에서 나왔으며,

명암 선생이 주자의 대은병에서 따와 제5곡을 <대은병>이라 지어 놓고 보니,

문장에 들어 있는 난가처가 신선놀음하기 좋은 곳에 더욱 그럴듯하여

<난가암> 각자를 남긴 것이라 추정해 볼 수 있을 것 같다.<안복산(아심)님 글 참조>

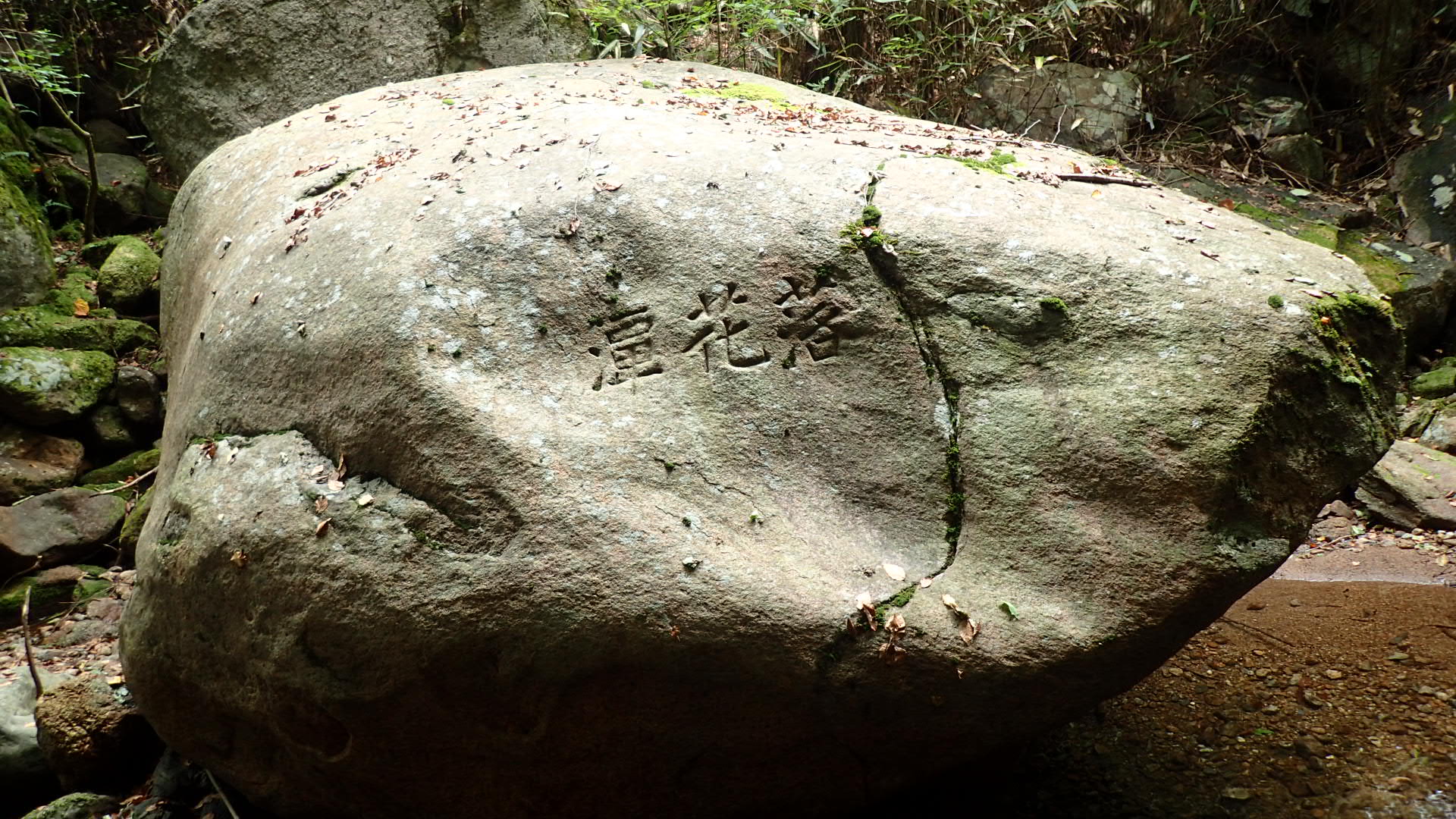

괴석담(恠石潭) 각자,

명암 선생의 무이구곡 목록에도 없는 각자라는데,

누가 언제 새겼는지도 알 수 없다던가?

무이구곡의 제6곡 광풍뢰(光風瀨) 각자,

구곡사지골 좌골과 우골이 합류하는 가운데 비스듬한 바위에 새겨져 있으며,

명암 선생의 둘째 아들 상문(相文) 씨의 글씨라던가?

<맑은 햇살과 함께 부는 상쾌하고 시원한 바람을 일으키는 여울>이란 뜻이요,

낙화담과 함께 가야산 해인사 소리길에도 같은 이름이 있다고 하던가?

제월대(霽月臺) 삼거리,

와룡폭포골과 범바위골이 만나는 합수곡이기도 하며,

범바위골로 해서 구곡산으로 올라 와룡폭포골로 내려오기로 하는데,

맨 아래 낙엽이 흩어져 있는 비교적 평탄한 바위의 왼쪽 끄트머리 부분,

3면에 물이 흐르고 툭 튀어나온 평평한 곳에 <제월대>란 각자가 새겨져 있으며,

올여름의 극심한 가뭄으로 물이 적어서 각자가 드러나 있어 찾기가 쉬웠다고나?

무이구곡의 제7곡 제월대(霽月臺) 각자,

명암 선생의 맏아들 상협(相協) 씨의 글씨라던가?

제6곡 광풍뢰 다음에 제7곡 제월대가 나오는 것은 당연한 걸로,

제월광풍(霽月光風) 또는 광풍제월(光風霽月)이 한쌍으로 뜻을 이루기 때문,

제월광풍(霽月光風)은

<비 온 뒤에 부는 시원한 바람과 밝은 달>을 일컫고,

광풍제월(光風霽月)은

<마음이 넓고 쾌활하며 시원스러운 인품을 비유적으로 이르는 말>이 아닌가?