지긋지긋한 장맛비가 살짝 그친 휴일의 외출(2020.8.10. 일요일)

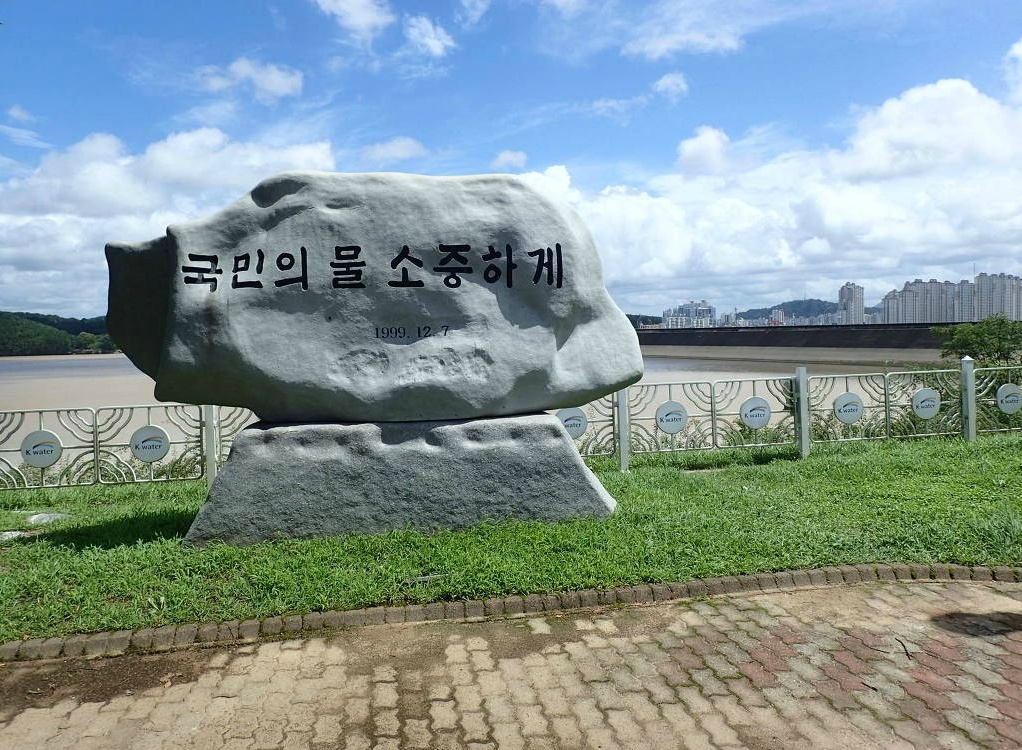

진주시 내동면 삼계리 남강댐노을공원

진양호

덕천강을 가로지르는 창촌교,

진주시 수곡면 창촌리와 하동군 옥종면 대곡리를 잇는 지방도 1014호선이 지나고

덕천강,

지리산 천왕샘에서 흘러내린 물이 진양호로 흘러가고

진주농민항쟁기념탑,

진주시 수곡면 창촌리 창촌교 부근에 자리하고 있으며,

6억 원의 사업비를 들여 2012년 6월 24일(일요일) 준공식을 가졌다 하고

진주농민항쟁기념탑 안내문

조선시대 말기에 조세제도가 문란해지고 수령과 아전의 비리와 토호의 수탈이 심해지자

이에 대항해 주민들이 장시(場市)를 철거하고 집단시위에 나서게 되었다.

진주농민항쟁은 1862년(철종 13년) 2월 14일 덕산장 공격을 계기로

진주목 전 지역으로 확산하다가 2월 23일 농민군이 해산함으로써 일단락되었다.

이 항쟁의 핵심세력은 농민, 그 중에서도 초군(樵軍, 나무꾼)이었다.

이 항쟁을 이끌었던 지도자로는 양반 출신의 유계춘(柳繼春) 등이 있었다.

이 항쟁을 계기로 농민항쟁은 삼남지방을 비롯한 전국으로 확산되었다.

이는 단순히 수탈에 대한 불만에 의해 폭발되었던 것만은 아니다.

그 밑바닥에는 당시의 사회체제를 바꾸려는 운동의 흐름이 있었다.

이런 경험을 바탕으로 농민층의 사회운동은 더욱 거세어져

1894년 동학농민항쟁으로 이어지고 이어 일제시기 농민운동으로 발전해 간다.

이 탑이 세워진 곳은 당시에 수곡장이 서던 곳이다.

무실(수곡)장터는 항쟁이 시작되기 전인 2월 6일 많은 대중들이 도회(都會)를 열어

항쟁의 방향을 철시와 시위로 결정하고 이 여론을 주위로 확산시켜 나간 중요한 곳이다.

하늘농부(정동주)

農事(농사)는

하늘 뜻 섬기는 일

농부(農夫)는

사람을 섬기는

하늘이외다

하늘 보고

침 뱉지 말라

사람이 곧

하늘이니

人乃天(인내천) ‧ 인내천(人乃天)

자료사진

이걸이 저걸이 갓걸이

농민, 천민들은 양반 마음대로 갓을 걸어 두는 역할 정도밖에 안 된다는 농민의 처지 한탄

진주(晋州) 망건(網巾) 또 망건

진주에 뇌물을 주고 벼슬을 산 가짜 양반들까지 보태어져 횡포가 극심함을 나타냄,

양반과 토호 등 수탈해 가는 놈이 너무 많다는 뜻

짝발이 휘양건(揮項巾)

짝발이는 짝 벌어지다의 변형,

휘양건은 겨울철 미투리에 쓰는 방한구의 일종,

결국 토호양반과 지방관리들이 자신들의 부정축재를 위해 탐학과 폭정을 일삼았다는 뜻

도래줌치 장도칼(장독간)

도래줌치는 양반들이 차고 다니는 지갑주머니를 뜻함,

토호들이 수탈한 곡식창고 즉 돈과 식량을 독점해 왔다는 뜻

머구밭에 덕서리

머구는 <머위>의 사투리로 머위는 음지식물로서

서리가 내리면 잎이 금세 시드는 특징이 있다.

따라서 머구밭은 백성들이다.

덕은 몸에 붙은 굳은 살과 때를 말하고, 서리는 아전을 뜻하는 말,

따라서 내용은 백성들 등짝에 붙어 피를 빨아먹는 하급 지방관리들을 의미한다.

칠팔월에 무서리

여름철에 내리는 서리처럼 삼정제도의 폐해가 극심했음을 뜻함

동지섣달 대서리

동지섣달에 내리는 큰 눈으로서 부정으로 얼룩진 사회를 혁파하고

흰 눈과 같이 한 가지 색깔의 맑은 세상을 만들어야 한다는

농민과 천민들의 간절한 염원과 의지가 담긴 표현

경호강(남강)을 가로지르는 단성교,

산청군 단성면 강누리와 신안면 하정리를 잇는 국도 20호선이 지나고

경호강과 백마산,

그 뒤엔 둔철산 일대가 보이고

석대산능선과 달뜨기능선,

웅석봉은 구름에 살짝 가렸고

경호강과 양천강이 만나는 두물머리,

산청군 신안면 하정리(원지)이고

양천강

경호강