귀곡호 타고 진양호로 오간 까꼬실

* 날 짜 : 2020년 5월 14일(목요일)

* 날 씨 : 맑음

* 산 행 지 : 가곡탐조대 - 뒷들고개 - 큰샘 - 꽃동실 - 당산 먼당 - 뒷들고개 - 분토봉 - 톳재비고개 - 가곡탐조대

* 산행시간 : 4시간 20분(운행시간 1시간 46분 + 휴식시간 2시간 34분)

* 산행속도 : 보통 걸음

* 산행인원 : 10명(박만길, 황의봉, 송문영, 정봉근, 한윤갑, 이영근, 유달수, 이완희, 강동섭, 조광래)

* 산행일정

10:20 가곡선착장

10:23 - 10:55 가곡탐조대(가곡정)

10:56 톳재비고개 갈림길

11:10 분토봉 · 황학산 갈림길

11:12 뒷들고개

11:20 큰샘(충의사 · 가호서원 옛터)

11:32 - 11:35 청둑선착장

11:40 청둑선착장 갈림길

11:43 - 12:50 꽃동실

12:53 청둑선착장 갈림길

13:08 - 13:13 당산 먼당

13:24 - 13:30 뒷들고개

13:32 분토봉 · 황학산 갈림길

13:44 - 13:50 분토봉

13:56 톳재비고개

14:01 톳재비고개 갈림길

14:02 - 14:37 가곡탐조대(가곡정)

14:40 가곡선착장

진주시 판문동 산 171 - 1 진양호공원선착장

남강댐물문화관

꽃동실,

지리산 천왕봉에서 흘러내린 웅석지맥이 사그라지는 곳인데,

웅석지맥은 지리산 천왕봉(1915m)에서 북쪽으로 분기해서 중봉(1875m)과 하봉(1755m)을 지나,

새봉에서 동진하여 왕등재와 밤머리재를 지나 웅석봉(1099.3m)에서 남쪽으로 방향을 바꿔,

백운산(515m)를 일구고 고도를 바짝 낮추어 황학산(233m) - 갈마봉(229.2m) - 석정산(145m)을 지나,

진주시 귀곡동 꽃동실 아래 진양호로 스러지는 도상거리 54.5km의 산줄기이고

경전선 철로가 지나는 다리

한골선착장

톳재비고개

가곡정

가곡선착장

가곡탐조대와 가곡정

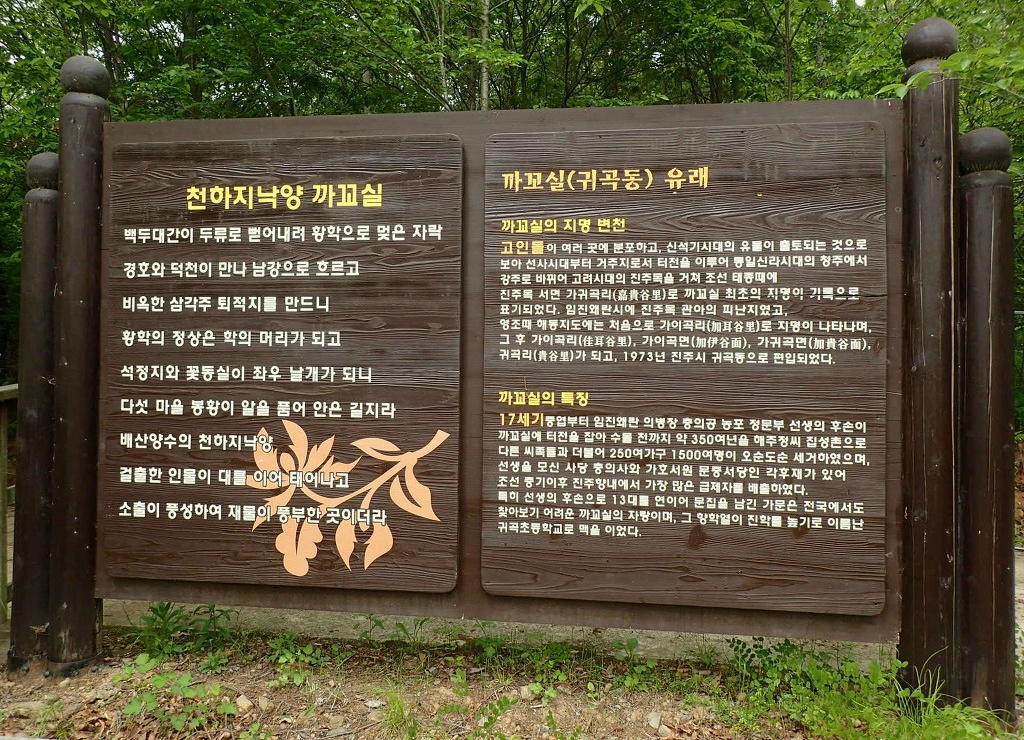

천하지낙양 까꼬실

백두대간(白頭大幹)이 두류(頭流)로 뻗어내려 황학으로 멎은 자락

경호(鏡湖)와 덕천(德川)이 만나 남강(南江)으로 흐르고

비옥(肥沃)한 삼각주(三角洲) 퇴적지(堆積地)를 만드니

황학(黃鶴)의 정상(頂上)은 학(鶴)의 머리가 되고

석정지와 꽃동실이 좌우 날개가 되니

다섯 마을 봉황(鳳凰)이 알을 품어 안은 길지(吉地)라

배산양수(背山兩水)의 천하지낙양(天下之洛陽)

걸출(傑出)한 인물(人物)이 대(代)를 이어 태어나고

소출(所出)이 풍성(豊盛)하여 재물(財物)이 풍부(豊富)한 곳이더라.

까꼬실(귀곡동)의 지명 변천

고인돌이 여러 곳에 분포하고,

신석기시대의 유물이 출토되는 것으로 보아

선사시대부터 거주지로서 터전을 이루어 통일신라시대의 청주에서 강주로 바뀌어

고려시대의 진주목을 거쳐 조선 태종 때에 진주목 서면 가귀곡리(嘉貴谷里)로

까꼬실 최초의 지명이 기록으로 표기되었다.

임진왜란 시에 진주목 관아의 피난지였고,

영조 때 해동지도에는 처음으로 가이곡리(加耳谷里)로 지명이 나타나며,

그 후 가이곡리(佳耳谷里), 가이곡면(加伊谷面), 가귀곡면(加貴谷面),

귀곡리(貴谷里)가 되고,

1973년 진주시 귀곡동으로 편입되었다.

까꼬실의 특징

17세기 중엽부터 임진왜란 의병장 충의공(忠毅公) 정문부(鄭文孚, 1565 - 1624) 선생의

후손이 까꼬실에 터전을 잡아 수몰 전까지 약 350여 년을 해주 정씨 집성촌으로

다른 씨족들과 더불어 250여 가구 1,500여 명이 오순도순 세거(世居)하였으며,

선생을 모신 사당(祠堂) 충의사(忠毅祠)와 가호서원(佳湖書院),

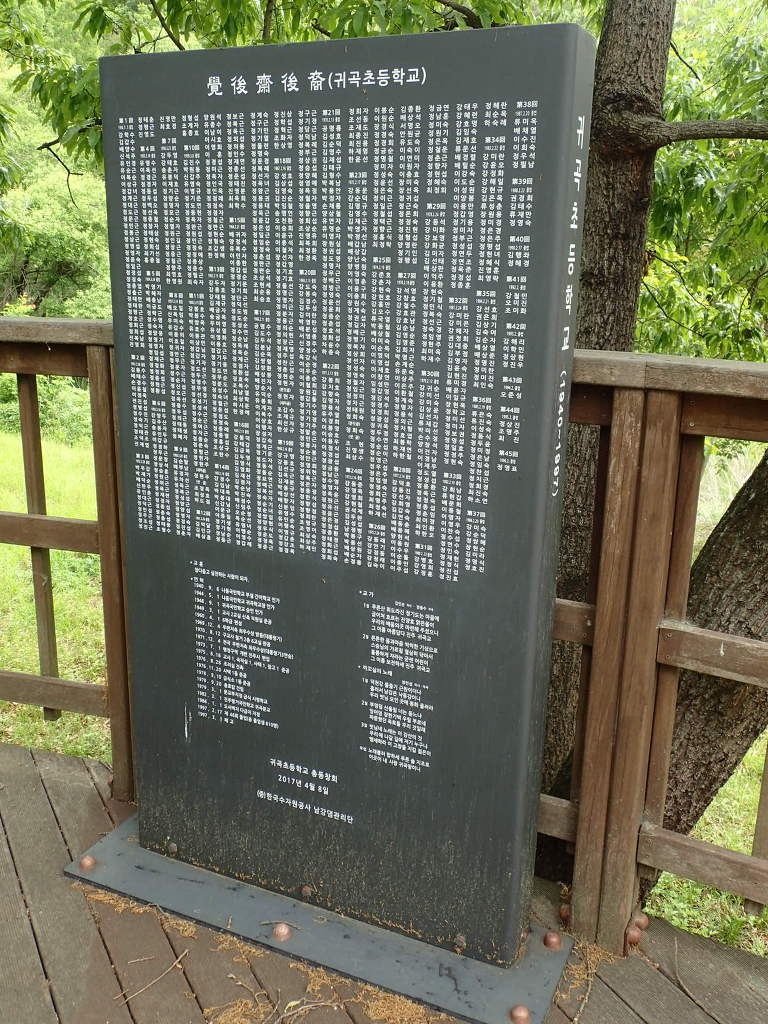

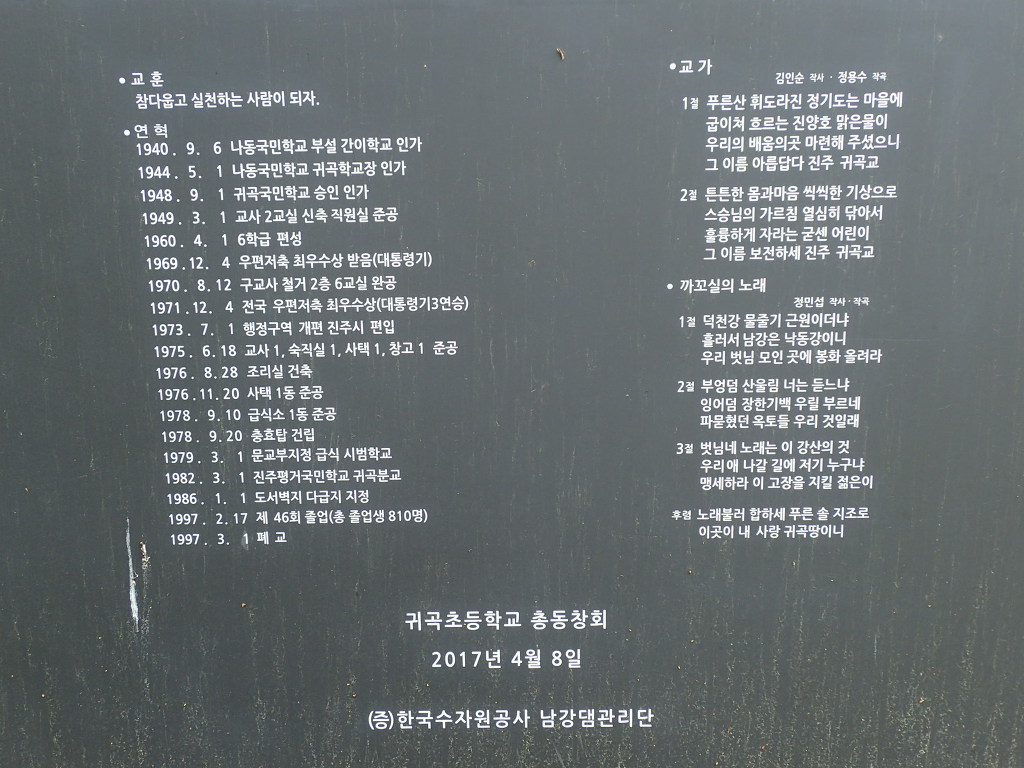

문중서당(門中書堂)인 각후재(覺後齋)가 있어

조선 중기 이후 진주향(晋州鄕) 내에서 가장 많은 급제자를 배출하였다.

특히 선생의 후손으로 13대를 연이어 문집을 남긴 가문은

전국에서도 찾아보기 어려운 까꼬실의 자랑이며,

그 향학열이 진학률 높기로 이름난 귀곡초등학교로 맥을 이었다.

가곡탐조대와 가곡정

톳재비고개 갈림길,

꽃동실과 분토봉을 거쳐 이따가 내려올 길이고

국토대청결운동

분딧골선착장,

해주 정씨 까꼬실 입향조 묘소 앞이고

귀곡호

해주 정씨(海州 鄭氏) 까꼬실 입향조(入鄕祖)

징질와(懲窒窩) 정유기(鄭有棋, 1623 - 1660) 묘소(墓所)

백두산에서 지리산으로 이어지는 한반도의 등줄기 백두대간의 마지막 정기가 모여

다섯 들과 마을을 품은 봉황포란형(鳳凰抱卵形)의 황학산(黃鶴山)으로 끝을 맺는

길지(吉地) 까꼬실은 덕유 경호강과 지리 덕천강이 합수되어 남강을 이루는

기름진 삼각주에 오곡백과(五穀百果)가 풍성하고 삼재(三災)를 피할 수 있다는

배산양수(背山兩水)의 천하지낙양(天下之洛陽)으로 불리던 곳이다.

까꼬실 정씨로 별칭되는 해주 정씨가 이곳을 중심으로 350여 년을 이어 오면서

사마진사(司馬進士) 21인, 대과(大科) 5인, 진양속지(晋陽續誌) 유행(儒行) 24인,

선행(善行) 6인, 충효(忠孝) 16인을 배출하고 대를 이어 문한(文翰)과 계관(桂冠)의

번성을 누린 동성동본(同姓同本)의 전통마을인 까꼬실 해주 정씨

입향조(入鄕祖) 징질와(懲窒窩) 정유기(鄭有棋)의 묘소(墓所)이다.

공(公)은 임진왜란 의병장 충의공(忠毅公) 정문부(鄭文孚) 선생의 손자이며,

집의공(執義公) 봉곡(鳳谷) 정대영(鄭大榮)의 4남 중 막내로 서울에서 태어나,

3세에 조부의 시화(詩禍)로 부모님을 따라 진주로 낙남(落南)하여

봉곡동에서 유년기를 보내고 1640년경 까꼬실로 분가(分家)를 하였다.

<분수를 징계하고 욕심을 억제한다>는 징질와(懲窒窩)를 자호(自號)로

평생 효와 우애로서 수양하면서 독서차록(讀書箚錄)으로 집안의 자제를 가르치며

은거한 학자로 진주속지(晋州續誌) 유행편(儒行編)에 오른 분이다.

슬하에 6형제를 두어 자손이 번창하였고 많은 학자가 배출된 명문을 이루었으며,

세대가 바뀌면서 공의 4형제 자손들이 이곳으로 이거(移居)하여

수몰 당시 해주 정씨가 150여 가구로 전국에서도 손꼽히는 집성촌이었다.

우측 아래 산소는 공의 장남 정량(鄭樑, 1643 - 1672)의 묘소로,

23세에 사마시(司馬試)에 합격,

성균관 진사로 대과 준비 중 안타깝게도 일찍 세상을 떠났다.

진주속지 사마급제록(司馬及第錄)과 연계록(蓮桂錄)에 이름이 올라 있다.

좌측 아래 산소는 공의 5남 정격(鄭格, 1656 - 1690)의 묘소로,

각후재(覺後齋)의 전신인 공의 서당에서 많은 학자가 배출되었으며,

자손이 번성하여 까꼬실 해주 정씨의 터전을 이룬 분이다.

2017년 4월 29일 후손일동 세우다

분토봉 · 황학산 갈림길,

꽃동실부터 갔다 와서 분토봉으로 올라가기로 하고선,

포장도로를 따라 큰마을 · 당산 쪽으로 나아가고

분딧골 · 뒷들고개

이곳에는 고인돌과 고분군이 있었고,

석기 · 토기들이 출토되는 것으로 보아 선사시대부터 주거지로 볼 수 있다.

분딧골(墳土洞)이란 이름도 여기서 유래한 것으로 보인다.

뒷들고개는 무, 배추, 고구마, 수박, 오이의 명산지로

유명했던 뒷들과 녹디섬으로 통하는 고개이다.

특히 <까꼬실 고구마>는

부산에서 지금도 짝퉁이 나돌고 있을 정도로 유명했다.

자그마한 나무다리,

돌아가자마자 당산 · 꽃동실 갈림길인 뒷들고개인데,

어차피 한 바퀴 돌게 되니까 어디로 가든 상관없다고나?

뒷들고개,

통나무계단으로 이어지는 웅석지맥은 꽃동실에서 당산 먼당을 거쳐 돌아올 때의 몫으로 돌리고,

포장도로를 따라 큰마을(큰샘)을 가리키는 쪽으로 나아가고

충의사 · 가호서원 옛터

임진왜란 때 문무겸전의 의병장으로

북관대첩에서 연전연승하여 함경도를 수복하였고,

길주 · 공주목사, 전주부윤을 역임한 증의정부좌찬성인

충의공(忠毅公) 농포(農圃) 정문부(鄭文孚, 1565 - 1624)

선생의 뜻을 기리기 위해 세운 사당으로,

경내에는 가호서원(佳湖書院)과 부조사당(不祧祠堂)이 있었다.

1995년 남강댐 숭상공사로 인해 귀곡동에서 이반성면 용암리로 이건(移建)하였다.

* 충의사(忠義祠)는 경상남도 문화재자료 제61호로 지정되어 있다는데,

충의사(忠義祠)는 충의사(忠毅祠)의 잘못된 표기가 아닐까?

큰샘,

충의사와 가호서원에서 사용하던 샘이 아니었을까?

아랫말선착장,

수달과 쇠백로에 대한 설명판이 있고

바위 아래 자그마한 석불과 향로가 보이고

청둑선착장 위 삼거리,

가곡탐조대와 가호전망대를 가리키는 표지판이 있으며,

바로 아래 청둑선착장으로 내려갔다 가호전망대로 올라가기로 하고

청둑선착장

통훈대부김해부사매사정공지묘(通訓大夫金海府使梅史鄭公之墓)

청둑선착장 위 삼거리,

이제 가호전망대(꽃동실)로 올라가고

청둑선착장 갈림길,

웅석지맥 끄트머리인 꽃동실로 갔다가 되돌아서서 당산 먼당으로 가기로 하고

꽃동실,

백두대간의 끝점이라는데,

도대체 백두대간의 끝점은 몇 곳이나 될까?

가호전망대에서 점심을 먹기로 하고

이곳은 한반도의 정기가 백두산에서 시작하여

금강산 - 설악산 - 오대산 - 태백산 - 소백산 - 속리산 - 덕유산을 거쳐

지리산으로 이어지는 한반도의 뼈대를 이루는

가장 큰 산줄기 백두대간이 끝을 맺는 곳이다.

귀곡실향민회

귀곡초등동창회

까꼬실산악회

2015년 3월 22일

웅석지맥(雄石枝脈)

백두대간 지리산 천왕봉(1915m)에서 북쪽으로 가지를 쳐서

중봉(1875m) - 하봉(1755m) - 새재(680m) - 왕등재(935.8m) - 밤머리재(560m) -

웅석봉(1099.3m) - 백운산(515m) - 칠정고개(190m) - 제마재(150m) -

황학산(233m) - 분토산(136m)을 지나 진양호 꽃동실에서 그 맥을 다하는

도상거리 57km 산줄기로 덕천강의 우측, 경호강의 좌측 분수령이 된다.

백두대간의 끝점 꽃동실

백두산에서 지리산 천왕봉에 이르는 한반도의

등줄기 백두대간이 여기에서 끝을 맺는 곳으로,

남덕유산 찬샘(참샘의 잘못)에서 발원한 경호강과,

지리산 천왕샘에서 발원한 덕천강이 이곳에서 합수되어,

서부 경남의 젖줄인 남강이 시작되는 아름다운 진양호반(가호)을

한눈에 조망할 수 있는 곳으로 꽃동실이라 부른다.

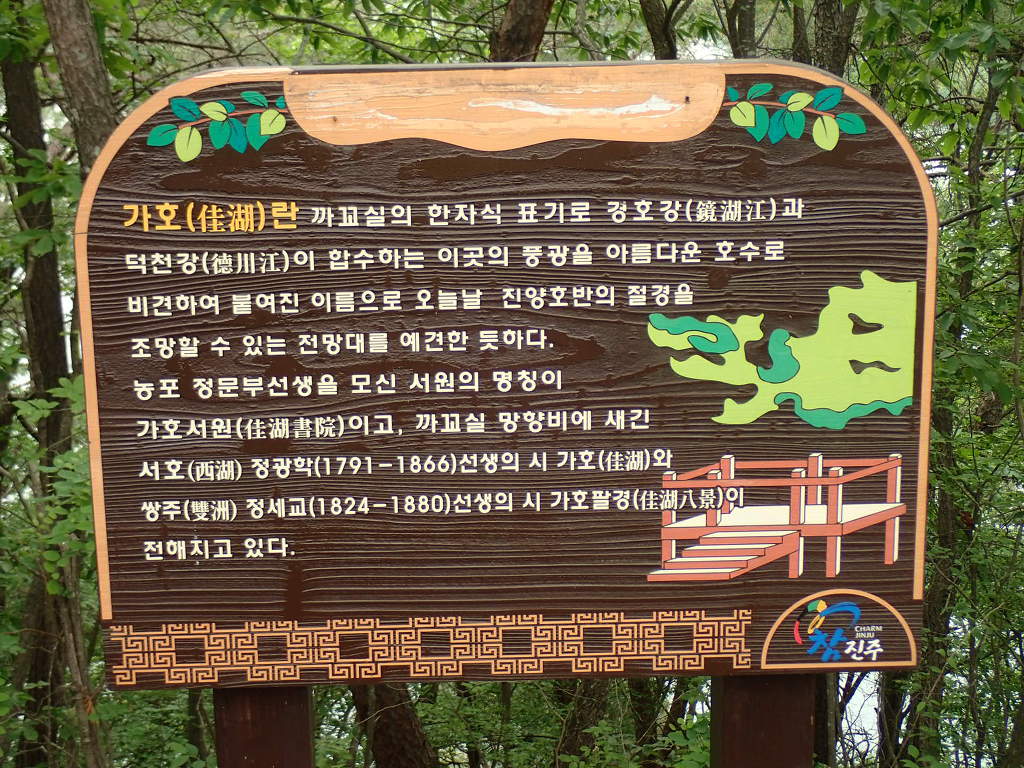

가호(佳湖)란 까꼬실의 한자식 표기로,

경호강(鏡湖江)과 덕천강(德川江)이 합수하는

이곳의 풍광을 아름다운 호수로 비견하여 붙여진 이름으로,

오늘날 진양호반의 절경을 조망할 수 있는 전망대를 예견한 듯하다.

농포 정문부 선생을 모신 서원의 명칭이 가호서원(佳湖書院)이고,

까꼬실 망향비에 새긴 서호(西湖) 정광학(鄭匡學, 1791 - 1866) 선생의 시 가호(佳湖)와

쌍주(雙州) 정세교(1824 - 1880) 선생의 가호팔경(佳湖八景)이 전해지고 있다.

다시 돌아온 청둑선착장 갈림길,

청둑선착장으로 내려가지 않고 웅석지맥을 따라 당산 먼당으로 나아가고

86m봉,

<삵>에 대한 설명판이 있으며,

웅석지맥의 마지막 봉우리라던가?

당산 먼당

당산(堂山) 먼당

큰마을 뒤에 있는 산으로,

이곳에 까꼬실 마을과 토지의 수호신을 모셨고,

정월 대보름에 마을의 안녕과 번영을 기원하는

당산제(堂山祭)와 기우제(祈雨祭)를 지내던 곳이다.

노송나무에는 옛날 장군이 쏘았다고 전해지는 화살 자국이 있다.

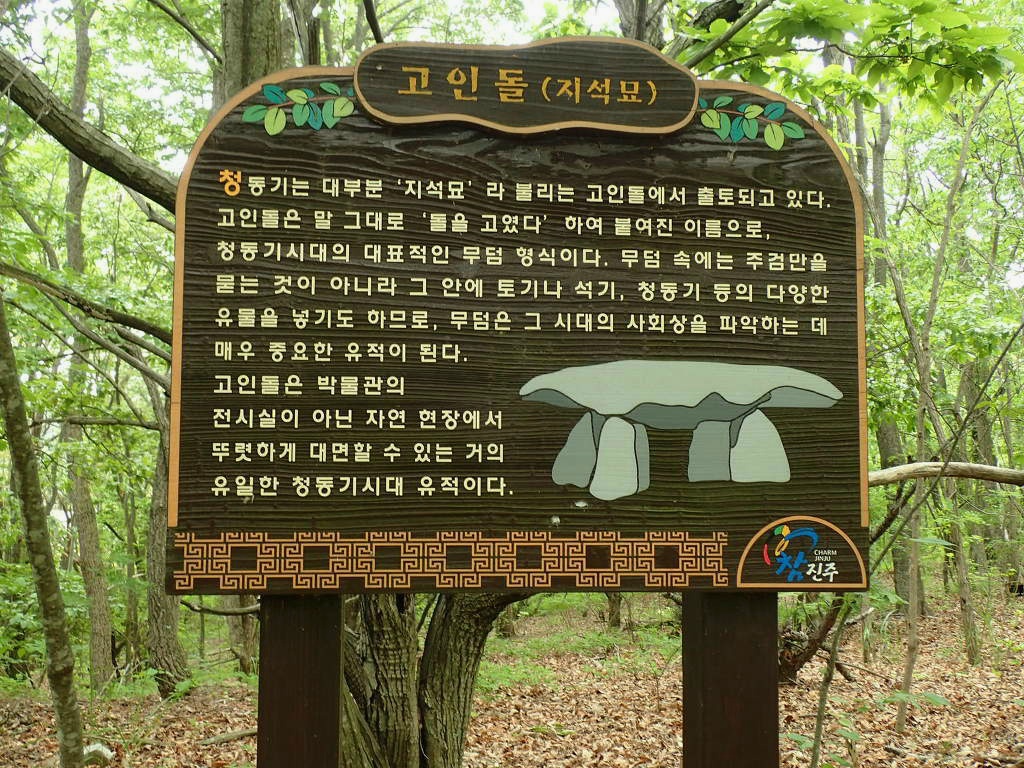

고인돌

고인돌(지석묘)

청동기는 대부분 <지석묘>라 불리는 고인돌에서 출토되고 있다.

고인돌은 말 그대로 <돌을 고였다> 하여 붙여진 이름으로,

청동기시대의 대표적인 무덤 형식이다.

무덤 속에는 주검만을 묻는 것이 아니라

그 안에 토기나 석기, 청동기 등의 다양한 유물을 넣기도 하므로,

무덤은 그 시대의 사회상을 파악하는데 매우 중요한 유적이 된다.

고인돌은 박물관의 전시실이 아닌 자연 현장에서

뚜렷하게 대면할 수 있는 거의 유일한 청동기시대 유적이다.

뒷들고개,

아까 지나간 곳이니 한 바퀴 돈 셈인가?

분토봉 · 황학산 갈림길,

웅석지맥 산줄기를 따라 분토봉으로 올라가고

천둥오리,

청둥오리를 천둥오리라고도 하는 듯?

분토봉

톳재비고개(도깨비고개)

마을의 북쪽 뿔당골과 신풍으로 넘어가는 큰 고개로,

옛날부터 도깨비가 자주 나타나 혼자서는 넘기가 무서운 고개로

톳재비고개라 불렀다고 한다.

분토봉(墳土峯)

용(龍),

누가 언제 왜 새겼을까?

톳재비고개,

웅석지맥에서 벗어나 가곡정과 한골선착장 쪽으로 내려가는데,

황학산 1.2km · 꽃동실 1.98km · 가곡정 0.2km를 가리키고

톳재비고개 갈림길,

포장도로를 따라 한골(선착장)과 가곡탐조대 쪽으로 가고

국토대청결운동의 역군들

다시 돌아온 가곡탐조대와 가곡정,

귀곡호 승선시간(15:00)에 맞춰 선착장으로 나가기로 하고

제멋대로(?) 가는 시계

분딧골선착장

한골선착장