무이구곡 구곡사지골과 구곡산

* 날 짜 : 2019년 10월 25일(금요일)

* 날 씨 : 구름 조금

* 산 행 지 : 서신마을 - 구곡사지골 - 도솔재 - 구곡산 - 범바위 - 도솔암 - 서신마을

* 산행시간 : 7시간 15분(운행시간 4시간 54분 + 휴식시간 2시간 21분)

* 산행속도 : 보통 걸음

* 산행인원 : 1명(나 홀로)

* 산행일정

10:40 제1곡 수홍교(垂虹橋, 서신마을버스정류소)

10:52 - 11:07 제2곡 옥녀봉(玉女峯)

11:55 - 12:00 이름 없는 콘크리트다리

12:05 - 12:10 첫 번째 잠수교

12:23 - 12:48 제3곡 농월담(弄月潭)

12:55 도솔암교

12:57 - 13:00 제4곡 낙화담(落花潭)

13:10 - 13:15 제5곡 난가암(爛柯巖)

13:31 괴석담(恠石潭)

13:33 - 13:40 제6곡 광풍뢰(光風瀨)

13:44 - 14:00 제7곡 제월대(霽月臺) 삼거리

14:12 - 14:16 제8곡 고루암(鼓樓巖)

14:19 - 14:29 제9곡 와룡폭(臥龍瀑)

15:06 - 15:19 도솔재(도솔능, 820m)

15:34 922m봉(헬기장)

15:42 덕산관광휴양지 갈림길

15:43 산불무인감시카메라

15:52 - 16:08 구곡산(961m)

16:10 955m봉(△ 산청 26)

16:13 - 16:16 930m봉(내무부 59)

16:51 범바위

16:54 범바위골 최고의 폭포

16:56 - 17:03 제월대 삼거리

17:06 - 17:13 도솔암

17:17 도솔암교

17:18 명암 정식 무이구곡(明庵 鄭拭 武夷九曲) 각자

17:22 구곡사 갈림길

17:33 불지사

17:55 수홍교(垂虹橋, 서신마을버스정류소)

* 조선시대 성리학자들은 성리학(性理學)을 집대성한

중국 송대(宋代)의 유학자(儒學者) 주자(朱子, 1130 - 1200)를 매우 존중하였다.

그들은 주자의 학문과 사상을 존중한 나머지

자신들의 삶의 방식마저 복건성의 무이산(武夷山)에 안거하며

유명한 무이도가(武夷櫂歌)를 남긴 주자의 삶을 흉내내고 따랐다.

대표적인 인물이 퇴계 이황(退溪 李滉, 1501 - 1570).

율곡 이이(栗谷 李珥, 1536 - 1584),

우암 송시열(尤菴 宋時烈, 1607 - 1689) 등이며,

그 외 벼슬을 마다하고 깊은 산중에

은둔의 삶을 살았던 선비들이 여럿이다.

그 중의 한 선비가 명암 정식(明庵 鄭拭)이다.

明庵의 주자에 대한 추앙은 남달랐다.

퇴계나 율곡 또 다른 선비들이 그저 세거지(世居地) 인근의

산천을 무이산에 견주어 구곡(九曲)으로 설정하고서

다양한 형식의 무이도가(武夷櫂歌)를 남긴데 반해,

明庵은 세거지를 무이정사(武夷精舍)라 이름 짓고

인근의 계곡을 무이구곡(武夷九曲)이라 설정해서

모양 좋은 반석(盤石) 아홉 곳을 골라 이름을 짓고 각자를 새겨 두었다.

그곳이 지리산 자락 구곡산의 구곡사지골이며,

明庵의 각자는 277년이 지난 지금도 생생하게 남아 있다.

구곡사지골에 남긴 明庵의 각자(刻字)는 다음과 같다.

1. 수홍교(垂虹橋)

2. 옥녀봉(玉女峯)

3. 농월담(弄月潭)

4. 낙화담(落花潭)

5. 대은병(大隱屛)

6. 광풍뢰(光風瀨)

7. 제월대(霽月臺)

8. 고루암(鼓樓巖)

9. 와룡폭(臥龍瀑)

아홉 각자 외 무이구곡을 알리는 의미에서 쓴 듯한

무이구곡(武夷九曲)과 명암 정식(明庵 鄭拭)을 새긴 각자가

도솔암교에서 30m쯤 아래 도로가 계곡 쪽의 비스듬한 큰 바위에 있다.

한편 明庵의 저서 명암집(明庵集)에는

구곡의 각자들을 새긴 개요를 다음과 같이 기록하고 있다.

임술(壬戌: 1742년) 삼월 십일에 새겼으며,

수홍교·옥녀봉·농월담은 막내아들 상화(相華)의 글씨이고,

대은병·낙화담·광풍뢰는 둘째 아들 상문(相文)의 글씨이고,

제월대·고루암·와룡폭은 맏아들 상협(相協)의 글씨이다.

명암 정식(明庵 鄭拭)이라는 네 글자는 나의 글씨이다.

석공은 김인발(金仁發)이다.

국도 20호선에서 바라본 천왕봉과 중봉을 비롯한 지리산 일대

국도 20호선에서 바라본 구곡산

산청군 시천면 원리 서신마을에서 시천천으로 흘러드는 구곡사지골,

지금은 국도 59호선인 2차선 포장도로 남명로가 지나지만,

그전엔 수홍교(垂虹橋, 무지개다리)가 있던 자리라고 하는데,

구곡사지골 일원에 명암 정식(明庵 鄭栻, 1683 - 1746) 선생이 남겼다는 무이구곡(武夷九曲),

그 아홉 각자(刻字)를 찾아보고 내친 김에 구곡산(九曲山)까지 둘러보고 오기로,

행여나 싶어 어느 정도 공부를 하고 오긴 했지만,

무르익은 가을이라 낙엽이 각자를 덮었을 게 뻔한데,

과연 헷갈리지 않고 제대로 찾을 수 있을까?

만폭탄(萬瀑灘)

평생토록 쌓인 수많은 한탄은,

백 가지 천 가지로 일 꽤해도 아무런 실마리 없네.

지금 오십삼 년 동안 얻은 것이라곤,

방장산(方丈山) 앞의 만폭탄이로다.(지은이 : 관천 허모, 觀川 許摸)

앞엔 수양산과 시무산이요,

뒤엔 벌목봉과 화장산이고

서신마을버스정류소,

구곡사지골(옛 수홍교)과는 20m쯤 떨어져 있으며,

국도 59호선에서 서신마을회관을 지나 옥녀봉으로 가는 길목이라고나?

서신마을버스정류소에서 서신마을회관으로 올라가는 골목이고

서신마을버스정류소에서 20m 가까이 갔을까,

반사경 2개가 나란히 서 있는 맞은편 골목으로 들어가자,

같은 골목을 이용하는 두 집 가운데 오른쪽에 자리 잡은 검은색 패널 지붕,

서울에 산다는 수혜 허윤정(水兮 許允禎, 1939 - ) 시인의 집이라는데,

집안으로 들어가자마자 오른쪽 담벼락 아래 바위에 새겨진 각자(刻字),

무이무곡의 제1곡인 수홍교(垂虹橋)가 아니던가?

수혜 허윤정(水兮 許允禎, 1939 - ) 시인의 집,

몇 년 전까지만 해도 콘크리트 블록 담장 밖에 각자가 있었다는데,

담장을 철거하고 친환경적으로 꾸미는 바람에 자연스레 집안으로 들어갔다고나?

무이구곡의 제1곡 수홍교(垂虹橋),명암 선생의 막내아들 상화(相華) 씨의 글씨라던가?

날 안내한 아랫집 아저씨 말씀으론 지금은 아무도 살고 있지 않다는데,

마루엔 명암 정식(明庵 鄭栻, 1683 - 1746) 선생의 수홍교(垂虹橋) 유적지란 안내판과 함께

허윤정 시인의 빛바랜 <노을에게>란 시가 놓여 있어 주인이 누구인지 알 수 있더란,

노을에게(허윤정)

바람은 꽃도 피워 주며

사랑의 애무도 아낌없이 하였다

잠시잠깐 떨어져 있어도 살 수 없다던 너

작은 일에도 토라져 버린다

이렇게 해지는 오후면 노을은 후회처럼 번지고

새들은 슬픈 노래로 자기 짝을 찾는다

이대로 영원일 수 없다면

우리 어떻게 이별할 수 있을까

사랑아 우리 기꺼이 이별 연습을 하자

나 또한 지워져 버릴 너의 연가 앞에서

저 물든 노을은 분홍 물감을 흩뿌리듯

강 건너 먼 대숲 산모퉁이 누가 손을 흔든다

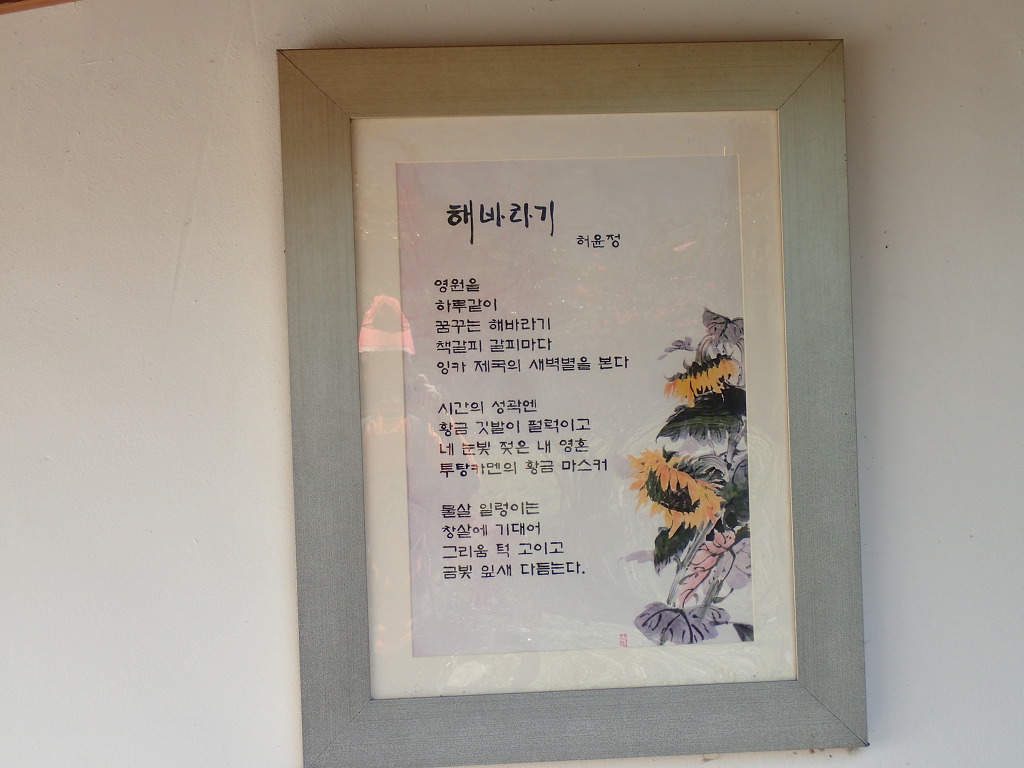

해바라기(허윤정)

영원을

하루같이

꿈꾸는 해바라기

책갈피 갈피마다

잉카 제국의 새벽별을 본다

시간의 성곽엔

황금 깃발이 펄럭이고

네 눈빛 젖은 내 영혼

투탕카멘의 황금 마스크

물살 일렁이는

창살에 기대어

그리움 턱 고이고

금빛 잎새 다듬는다

무위(無爲)로(허윤정)

구름처럼 살다가

하늘처럼 살다가

참말로 마음 비워

아무 욕심도 없다면

서발 장대 걸릴 것

이 세상 없다네

수홍교를 보고 돌아온 서신마을버스정류소,

우성농원을 가리키는 골목길을 따라 서신마을회관으로 올라가고(10:40)

1분 남짓 되었을까,

서신마을회관을 지나 제2곡인 옥녀봉(玉女峯) 각자를 찾아 올라가고

때는 바야흐로 감이 익어 가는 계절

구곡산 정상부가 살짝 드러나고

돌아본 오대주산

뾰족하게 보이는 주산

포장도로가 집 뒤로 나지막한 옥녀봉이 보이고

옥녀봉

집을 지나자마자 왼쪽으로 나지막한 봉우리가 보이는데,

직감적으로 옥녀봉(玉女峯) 각자가 새겨져 있는 곳이란 걸 알 수가,

그 아래 자리 잡은 무덤 몇 기를 지나 희미한 길을 따라 올라가고(10:50)

2분 정도 지났을까,

옥녀봉 정상부로 올라서자,

아무런 볼거리라곤 없는 평범한 봉우리일 뿐이요,

그 조금 아래 구곡사지골 쪽으로 바위 몇 개가 보이는데,

4개가 비스듬히 포개져 있는 맨 위 바위에 새겨진 제2곡 옥녀봉(玉女峯) 각자,

위에선 안 보이고 바위 아래로 내려가 계곡을 등지고 치보자 드러나는 걸,

각자를 확인하고선 기울기가 장난 아닌 내리막으로 구곡사지골로 내려서서,

아래쪽으로 가 보기도 하면서 이곳저곳 둘러보다 본격적인 골치기에 들어가기로,

그동안 구곡산은 꽤 많이 다닌 편이지만,

구곡사지골 골치기는 처음 해보는 짓(?)이던가?(10:52 - 11:07)

무이구곡의 제2곡 옥녀봉(玉女峯) 각자,

명암 선생의 막내아들 상화(相華) 씨의 글씨라던가?

맨 위 바위에 옥녀봉(玉女峯) 각자가 있고

구곡사지골로 내려서서 치어다본 모습

구곡사지골에서 바라본 오대주산

구곡사지골,

별스레 큰 볼거리가 있는 건 아니지만,

나름대로의 아기자기한 멋과 맛은 풍기더란

그전엔 논에 물을 대기 위한 보(洑)였던 듯?

구곡사와 도솔암 진입로 역할을 하는 콘크리트 포장도로가 보이지만,

포장도로로 올라가지 않고 쭉 구곡사지골을 따라가기로 하는데,

이제 얼마 가지 않아 콘크리트다리가 나오게 되는 걸,

간혹가다 구곡산을 오르내릴 때면 오가는 길이 아닌가?

이름 없는 콘크리트다리,

다리 위로 올라가서 기웃거리다,

다시 구곡사지골로 내려가 골치기를 이어가는데,

진입로가 크게 꺾이며 굽이치는 곳이고(11:55 - 12:00)

바위굴,

무속인(巫俗人)들이 치성(致誠)을 드리는 곳인 듯?

첫 번째 잠수교(세월교),

그전엔 논밭이었던 감나무농장을 오가는 진입로이며,

어디쯤인가 싶어 구곡사(도솔암) 진입로로 나갔다 와선,

다시 구곡사지골을 따라 골치기를 이어가고(12:05 - 12:10)

화장산인 듯?

농월담(弄月潭) 각자가 새겨진 바위가 오른쪽에 보이는데,

구곡사(도솔암) 진입로가 지나는 두 번째 잠수교가 30m 남짓 위이며,

왼쪽의 큰 바위와 마주보는 비스듬한 바위에 각자가 있는 걸,

자그마한 폭포(?)와 바위가 어우러진 모습이 눈길이 끌긴 하지만,

제3곡 농월담이란 이름에 걸맞지 않게 물웅덩이는 초라한 행색이라고나,

눈요기와 더불어 빵으로 요기를 하면서 한동안 머물다,

구곡사지골을 따라 골치기를 하면서 도솔암교로 올라가고(12:23 - 12:48)

무이구곡의 제3곡 농월담(弄月潭) 각자,

명암 선생의 막내아들 상화(相華) 씨의 글씨라던가?

두 번째 잠수교(세월교),

구곡사 진입로가 지나고

머무는 바 없이 마음을 낼지니라(응무소주 이생기심, 應無所住 而生其心)

구곡사(자료사진)

도솔암교,

도솔암 진입로가 지나고(12:55)

제4곡 낙화담(落花潭) 각자가 새겨진 바위,

그럴싸한 폭포와 어우러져 멋진 풍경을 연출하는데,

도솔암교에서 70m 정도 되려나?(12:57 - 13:00)

무이구곡의 제4곡 낙화담(落花潭) 각자,

명암 선생의 둘째 아들 상문(相文) 씨의 글씨라던가?

난가암(爛柯巖) 각자 바위,

낙화담에서 70m 남짓 올라갔을까,

무이구곡의 제5곡 난가암(爛柯巖) 각자가 거의 평평한 바위에 새겨져 있으니,

명암 선생이 구곡산 무이구곡을 정하면서

주자(朱子)의 무이구곡에서 수홍교와 옥녀봉 또 대은병(大隱屛)과 고루암을 따왔다는데,

대은병(大隱屛)이란 각자는 없고 난가암(爛柯巖)이 대신하는 것이라던가?

이 수수께끼는 명암 선생이 남긴 무이구곡가(武夷九曲歌) 중에

대은병(大隱屛)에 그 답이 있다는 걸,

대은병(大隱屛)

五曲雲山去去深 다섯째 굽이 구름 낀 산 갈수록 깊은데

閒來無語倚楓林 한가하게 말없이 단풍 숲에 기대섰노라

千秋一局爛柯處 천추 한 판 바둑에 도끼자루 썩는 곳에

移得箕山洗耳心 기산에서 귀 씻던 마음을 옮겨와야지

대은병에 등장하는 난가(爛柯)는

중국 고사에 나오는 난가일몽(爛柯一夢)의 준말로써,

왕질(王質)이라는 나무꾼이 겪었던

<신선놀음에 도끼자루 썩는 줄 모른다.>는 바둑설화에서 나왔으며,

명암 선생이 주자의 대은병에서 따와 제5곡을 <대은병>이라 지어 놓고 보니,

문장에 들어 있는 난가처가 신선놀음하기 좋은 곳에 더욱 그럴듯하여

<난가암> 각자를 남긴 것이라 추정해 볼 수 있을 것 같다.<안복산(아심)님 글 참조>

무이구곡의 제5곡 난가암(爛柯巖) 각자,

명암 선생의 둘째 아들 상문(相文) 씨의 글씨라던가?

제5곡 난가암에서 제6곡 광풍뢰는 거리가 좀 떨어져 있으나,

골치기를 하기에는 여태까지와는 달리 좀 수월해진다고나?(13:10 - 13:15)

괴석담(恠石潭) 각자,

이상야릇하게 생긴 돌과 물웅덩이가 있는 곳이라지만,

부근엔 그렇게 생긴 데라곤 찾아볼 수가 없으며,

명암 선생의 무이구곡 목록에도 없는 각자라는데,

누가 언제 새겼는지도 알 수 없다던가?(13:31)

괴석담에서 2분 정도 갔을까,

무이구곡의 제6곡 광풍뢰(光風瀨) 각자가 나오는데,

보이는 물줄기 위 계곡 한가운데 비스듬한 바위에 새겨져 있으며,

그 바로 위엔 구곡사지골 좌골과 우골이 만나는 합수지점으로,

좌골 아닌 본류인 우골을 따라 올라가야 하고(13:33 - 13:40)

합수지점

무이구곡의 제6곡 광풍뢰(光風瀨) 각자,

명암 선생의 둘째 아들 상문(相文) 씨의 글씨라던가?

<맑은 햇살과 함께 부는 상쾌하고 시원한 바람을 일으키는 여울>이란 뜻이요,

낙화담과 함께 가야산 해인사 소리길에도 같은 이름이 있다던가?

좌골

우골(본류)

도솔암과 제월대 삼거리로 이어지는 구곡산 등산로가 보이고

제월대 삼거리,

무이구곡의 제7곡 제월대(霽月臺) 각자가 맨 아래 끄트머리에 있으며,

와룡폭포골과 범바위골이 만나는 합수지점이기도 한데,

제8곡 고루암과 제9곡 와룡폭은 와룡폭포골로 가야 하는 걸,

구곡산 등산로를 따라가는 게 수월하지만,

여태까지 쭉 그랬듯이 골치기를 하면서 올라가기로,

이제부턴 낯설지 않고 낯익은 데가 아니던가?(13:44 - 14:00)

무이구곡의 제7곡 제월대(霽月臺) 각자,

명암 선생의 맏아들 상협(相協) 씨의 글씨라던가?

제6곡 광풍뢰 다음에 제7곡 제월대가 나오는 것은 당연한 걸로,

제월광풍(霽月光風) 또는 광풍제월(光風霽月)이 한쌍으로 뜻을 이루기 때문,

제월광풍(霽月光風)은

<비 온 뒤에 부는 시원한 바람과 밝은 달>을 일컫고,

광풍제월(光風霽月)은

<마음이 넓고 쾌활하며 시원스러운 인품을 비유적으로 이르는 말>이 아닌가?

바로 물가에 있어 각자가 가장 마모가 많이 되지 않았을까?

범바위골

범바위골코스,

올라갈 때가 아닌 내려올 때의 몫으로 돌리기로 하는데,

구곡산 정상 1.25km를 가리키지만,

그건 아니지 않을까?

와룡폭포골

와룡폭포골코스,

제8곡 고루암과 제9곡 와룡폭부터 들르고 도솔재와 구곡산으로 올라가기로,

도솔능 1.5km · 구곡산 정상 2.37km · 도솔암 0.2km를 가리키고

고루암(鼓樓巖) 각자 바위,

무이구곡의 제8곡 고루암(鼓樓巖) 각자가 상단부에 있는데,

수홍교와 옥녀봉과 함께 주자의 무이구곡에 나오는 이름을 그대로 따온 것으로,

노란 표지기가 달려 있는 쪽에 고루암 각자가 있으며,

등산로로 올라갔다 다시 계곡으로 내려서서 와룡폭포로 가고(14:12 - 14:16)

무이구곡의 제8곡 고루암(鼓樓巖),

명암 선생의 맏아들 상협(相協) 씨의 글씨라던가?

등산로에서 바라본 고루암 각자 바위

와룡폭포,

무이구곡의 제9곡 와룡폭(臥龍瀑) 각자가 상단부에 있는데,

명암 정식이 1742년경 <이도암(李陶庵)에게 주는 서신>에서

연화대(蓮花臺)와 더불어 구곡 가운데서 제일가는 경치라고 했으며,

곧장 와룡폭포 위로 올라갈 수 없어 등산로로 빠져나가 들어가야 하고(14:19 - 14:29)

등산로에서 바라본 와룡폭포

무이구곡의 제9곡 와룡폭(臥龍瀑) 각자,

와룡폭포 상부로 들어가 물길을 건너기 직전에 있으며,

명암 선생의 맏아들 상협(相協) 씨의 글씨라던가?

와룡폭포 위에 얹혀 있는 연화대

연화대에서 내려다본 와룡폭포

와룡폭포와 연화대는 구곡산 1지점이기도 한데,

어느새 오후 2시 29분이 아닌가?

요즘은 오후 6시가 되지 않아 어두워지기 시작하기에,

구곡산으로 올라가느냐 마느냐로 갈등이 생길 수밖에,

시간적으로 봐선 그냥 내려가는 게 현명한 판단이겠지만,

여기까지 와서 안 간다는 건 구곡산에 대한 예의가 아니라고나,

좀 서두르면 어쩌면 될 것 같기도 하고,

헤드랜턴을 가져온 건 아니지만,

혹시라도 어두워지면 비상용으로 전화기가 있지 아니한가?

아주 잠깐이나마 망설임 끝에 결국은 구곡산으로 올라가기로,

부지런히 걷다 보면 정답은 절로 나오지 않을까?

무이정사(武夷亭舍) 옛터,

연화대 바로 위에서부턴 대나무 숲 사이로 등산로가 이어지는데,

오른쪽으로 대나무가 가장 우거진 곳에 석축이 보이는 데가 무이정사 옛터라는 걸,

무이정사는 명암 선생이 1728년 건립하여 18년 동안 지조 있게 살다가,

1746년 64세의 일기로 세상을 떠난 집이라고 한다.

도솔능이라고도 부르는 도솔재,

구곡산 2지점이기도 하며,

써리봉에서 외공리로 흘러내린 황금능선으로 올라선 것으로,

덕천서원 3.79km · 국수봉(구곡산의 잘못) 1.28km라던 이정표는 기둥만 서 있는데,

쉬지도 않고 부지런히 올라오느라 숨이 턱까지 차오른 느낌이기에,

아무리 바쁘기로소니 숨을 고르고 목을 축이면서 좀 쉬었다 갈 수밖에는,

2보 전진을 위한 1보 후퇴요 재충전이라고나?(15:06 - 15:19)

훨씬 더 오래된 옛 이정표는 아직도 말짱하기만,

구곡봉 1.2km · 절골 1km · 도솔암 1.5km를 가리키고

헬기장이 자리 잡은 922m봉,

구곡산 3지점이기도 하며,

천왕봉과 중봉을 비롯한 지리산 일대는 구름에 살짝 가려 아쉬운 걸,

덕천서원 4.27km · 구곡산정상 0.75km를 가리키고(15:34)

덕산관광휴양지 갈림길,

글씨가 다 지워지고 없어 뭐가 뭔지도 알 수 없게 됐는데,

덕산관광휴양지 2.33km · 구곡산 0.48km · 도솔암 2.14km를 가리키던 거고(15:42)

산불무인감시카메라,

그전엔 자연보호탑이 있던 자리이며,

구곡산정상 400m · 도솔능(도솔재) 800m를 가리키고(15:43)

구곡산 정상부,

2017년12월 25일에 이어 꽤 오랜만에 다시 찾은 셈이요,

도솔암에서 오르내리면 서두르지 않아도 3시간 남짓이면 되기에,

그전엔 시간이 어중간할 때면 더러 다닌 산인데,

그동안 구곡산을 너무 홀대한 건 아닐까?

좀 더 자주 오리란 약속 아닌 약속을 하지만,

그 약속 그대로 잘 지킬 수나 있을는지?

그나마 도솔암 2.62km란 이정표는 붙어 있지만,

정상 957m와 동당 2.33km라는 건 사라진 지 오래이며,

옛 이정표는 도솔능 1.2km · 천잠능 3.1km를 가리키고(15:52 - 16:08)

달팽이(蝸牛, 와우)산악회에서 1994년 4월 20일 세운 구곡산 정상석

구곡산 정상 957m?(자료사진)

세월이 뭔지,

곡점과 동당을 가리키던 건데

지리산 남부능선

눈 아랜 덕산이요,

멀리 진주 시내가 들어오고

진주

끝내 나타나지 않은 천왕봉과 중봉

써리봉 부근

955m봉,

삼각점(산청 26)이 자리 잡고 있으며,

국수봉으로 이어지는 황금능선과 도솔암 갈림길이기도 한데,

차가 있는 서신마을로 가자면 도솔암으로 내려갈 수밖에는,

도솔암 1.65km · 구곡산정상 0.05km를 가리키고(16:10)

국립공원 말뚝(내무부 59)이 박혀 있는 930m봉,

구곡산 못지않은 아니 서쪽말곤 더 멋진 볼거리를 선사하는데,

어찌 그냥 지나칠 수 있으랴?(16:13 - 16:16)

굽이치는 황금능선

치밭목능선과 동부능선

웅석봉과 달뜨기능선

덕산과 진주

덕산

오대주산과 주산,

그 뒤 저 멀린 하동 금오산이 보이고

구곡산 5지점,

산줄기를 따라 바로 이어지는 희미한 길이 아닌,

도솔암으로 내려가고자 오른쪽으로 팍 꺾어 범바위골로,

도솔암 1.1km · 구곡산 정상 0.6km를 가리키고(16:30)

범바위골 이정표,

도솔암 0.9km · 구곡산정상 0.8km를 가리키고(16:35)

구곡산 4지점(16:43)

범바위골이란 이름을 붙인 주인공인 범바위(16:51)

범바위 쉼터,

이만하면 꽤 널따란 너럭바위라고나?

범바위골 최고의 폭포,

와룡폭포엔 미치지 못할지라도 그럴싸한 볼거리가 아니던가?(16:54)

다시 돌아온 제월대 삼거리,

카메라 배터리를 갈아끼우고 얼굴도 씻으면서 잠깐 머무르는데,

어쩌면 어둡기에 앞서 끝나지 않을까?(16:56 - 17:03)

도솔암 삼거리,

아무리 시간에 쫓기더라도 도솔암을 둘러보고 갈 수밖에는,

구곡산정상 2.62km · 덕천서원 2.45km를 가리키고(17:06 - 17:13)

도솔암

벌목봉과 화장산

도솔암교,

1999년 7월 백중에 준공이 되었다고 하고(17:17)

명암 정식 무이구곡(明庵 鄭拭 武夷九曲) 각자가 새겨져 있는 바위,

도솔암교에서 30m쯤 포장도로로 내려가면 왼쪽의 비스듬한 큰 바위이고(17:18)

생김새가 요상하여 눈길을 끌던 명물이었건만

세월이 뭔지,

왜 이렇게 됐을까?

구곡사 갈림길(17:22)

불지사(佛地寺),

대한불교조계종 소속의 비영리 종교법인이라 하고(17:33)

돌아본 구곡산

세운빌라트,

국도 59호선 남명로로 내려서서 서신마을버스정류소로 가고(17:50)

7시간 15분 만에 다시 돌아온 서신마을버스정류소,

무이구곡 각자 탐방과 구곡산 산행을 겸하다 보니,

어쩔 수 없이 제법 많은 시간이 걸릴 수밖에 없었지만,

서서히 땅거미가 내려앉을 뿐 아직 어두워지진 않아 다행이요,

가슴속에 묻어둔 해묵은 숙제를 시원스레 해결한 하루해였다고나,

진주에선 그다지 멀지 않은 구곡산,

중산리를 오갈 때면 늘 눈을 맞추는 산이건만,

꽤 오래간만에 발자국을 남긴 셈인데,

오라는 곳은 없어도 갈 곳은 많은 황금백수,

언제 또다시 널 찾을 수 있으려나?

차에 오른다.

그리곤 떠난다.

진양호 노을빛이 참 고운 내 사는 진주로(17:55)